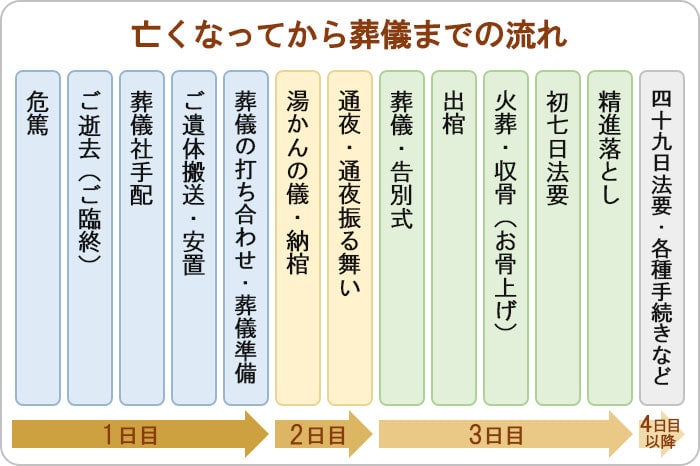

亡くなってから葬儀までの流れ・日程

ご家族が亡くなってから葬儀が終わるまでの所要日数は、3~5日程度が目安とされています。一般的な流れは、ご逝去当日に葬儀準備を行い、翌日(2日目)に通夜、翌々日(3日目)に葬儀・告別式・火葬を行う形になりますが、火葬場の空き状況などによっては多少前後する場合もあります。

大まかな流れについては、以下の一覧表もご参照ください。

この項目では、亡くなってからの日数ごとに、具体的にやるべきことを流れに沿って解説いたします。

基本的には葬儀社の担当者から適宜アナウンスが入りますが、事前に一連の流れやマナーを把握しておくと、慌ただしい中でも落ち着いて臨むことができるでしょう。

1.亡くなってから葬儀準備まで(1日目)

2.葬儀前日(2日目)

3.葬儀当日(2~3日目)

※クリックで該当項目に遷移します。

亡くなってから葬儀準備まで(1日目)

亡くなった当日(1日目)は、葬儀社手配からご遺体搬送・安置、葬儀社との打ち合わせを通して葬儀準備を行います。また、準備の中で「死亡届」と「埋火葬許可申請書」の作成・提出といった書類手続きも並行して進めていく必要があります。

悲しみの最中ではありますが、滞りなく葬儀を済ませるためにも、家族や葬儀社と連携して手際よく準備を進めていきましょう。

危篤

危篤とは、病気やケガの症状が悪化して回復の見込みがなく、いつ亡くなってもおかしくない状態のことを指します。

危篤の連絡を受けたら、まずは家族や親族、故人様と親しい方を中心にご連絡を入れます。慌てないよう、事前に連絡先をまとめたリストを作っておくのもよいでしょう。

ご逝去(ご臨終)

家族がご逝去されたら、まずは関係者(家族、親族、友人知人、菩提寺など)に訃報連絡を入れます。連絡手段に決まりはありませんので、速やかに行いましょう。ご逝去後は、「末後の水」を取ったり、「エンゼルケア」を行うのが一般的です。

- 末後の水…臨終に立ち会った方々が、亡くなった方の口元を水で湿らせる儀式。「死に水」とも呼ばれる

- エンゼルケア…亡くなった方のご遺体を綺麗な状態に整えるための処置のこと

また、病院で亡くなられた場合は、医師による死亡確認と「死亡診断書」の発行が行われます。もしご自宅で亡くなられた場合は、まずかかりつけの病院に連絡を入れ指示を仰ぎ、かかりつけ医がいない場合には救急車を呼びましょう。

死亡診断書を受けとったら7日以内に「死亡届」を作成し、役所に置かれている「埋火葬許可申請書」とあわせて提出する必要があります。また、問題なく受理されると、納骨の際に必須となる「埋(火)葬許可証」が発行されますので受け取ります。

近年は、葬儀社が一連の手続きを代行し、遺族は許可証のみを受け取るパターンが一般的です。

お世話になっているお寺がない場合、どうしたらいい?

ご逝去のタイミングでいったん菩提寺(普段お世話になっているお寺)にも連絡を入れ、取り急ぎ現状をお伝えしておくのが望ましいとされています。

もし菩提寺がない場合には、葬儀社を通じて僧侶(宗教者)をご紹介いただける場合が基本ですので、葬儀社が決まったらまずご相談いただくと良いでしょう。

ご遺体搬送・安置

依頼した葬儀社に寝台車でご遺体を搬送してもらい、葬儀を行うまでの間は、葬儀社の遺体安置所や自宅に安置します。もし遠方で亡くなられた場合などには、飛行機や船舶を使って搬送する場合もございます。

日本では、「墓地、埋火葬に関する法律」の第3条において、死亡後24時間以内の埋葬・火葬は禁止されていますので、亡くなられてから24時間(1日間)は必ず安置が必要になります。また、火葬場の予約状況などによっては、葬儀が行えるまで2~3日程度、またはそれ以上の日数がかかる場合もあります。

葬儀の打ち合わせ・葬儀準備

まずは家族で話し合い、具体的な葬儀内容を検討する必要があります。遺言書があればそれを踏まえつつ、喪主の決定、予算すり合わせ、宗旨宗派の確認などの必要事項を決定します。

その後、葬儀社の担当者とも打ち合わせを実施し、葬儀の詳細(日程・実施場所・葬儀形態やプランなど)を決定します。また、打ち合わせと並行して、以下のような葬儀準備も進める必要があります。どう進めていいか分からない場合は、葬儀社にご相談すると安心です。

- 遺影写真の選別

- 訃報連絡と葬儀の案内

- 弔事(ちょうじ)の依頼

- 僧侶の手配 ※仏式の場合

- 死亡届の提出 など ※葬儀社が代行する場合が多い

葬儀日程はどう決める?期限はある?

火葬場の空き具合や僧侶の都合などにもよりますが、死亡から4日ほど経過するとご遺体が傷みやすくなるとされておりますので、基本的には4日目までに火葬が終わるように日程をするのが望ましいとされます。

また、六曜自体は仏教とは直接関係がありませんが、「友引(ともびき)」の日は、友人を引き込むといった漢字の意味があることから、お悔みごとにおいては一般的に避けた方が良いとされています。

葬儀前日の流れ(2日目)

葬儀前日(亡くなってから2日目)は、故人様のご遺体を清めて棺に納める儀式(湯かん・納棺)を行い、故人様と最後の夜を過ごす「通夜(つや)」を行います。プランにもよりますが、通夜の後には「通夜振る舞い」と呼ばれる食事会も行われるのが一般的です。

湯かんの儀・納棺(のうかん)

最後のお別れに向けて「湯かんの儀」と呼ばれる儀式を行い、お体を清める、服を替える、化粧(エンゼルメイク)を施すなどして身なりを整えてから納棺(のうかん)を行います。

故人様の愛用品など、棺に入れたい副葬品があれば一緒に納めますが、貴金属や金属を含むもの、ガラスなどは入れられないため注意が必要です。

通夜・通夜振る舞い

通夜の所要時間は2~3時間程度の場合が一般的で、18時~19時頃から行うケースが多く見られます。

葬儀の前日には、親族以外にも、故人様とご縁のある方が広く集まって故人様の冥福を祈る「通夜」を行います。

通夜の大まかな流れ【僧侶の入場→読経→焼香→喪主の挨拶】が基本です。通夜の後に参列者に食事や酒をふるまう「通夜振る舞い」も行う場合には、別室でもてなします。

葬儀当日の流れ(3日目)

葬儀当日(亡くなってから3日目)は、まず葬儀・告別式を行い、その後に火葬・収骨を行う流れが基本です。

もし前倒しで「初七日法要(しょなのかほうよう)」も行う場合には、「精進落とし」も含めてこのタイミングで一緒に行うことになり、全体的な所要時間は5~6時間程度となります。

葬儀・告別式

葬儀の所要時間は1~2時間程度の場合が一般的で、午前中から行うケースが多く見られます。

※参列者の人数などによっても異なります。

故人様と最後のお別れをする儀式として、葬儀・告別式を執り行います。大まかな流れは【僧侶の入場→読経→弔事・弔電→焼香→僧侶の退場→閉式】となります。

宗派によっても異なりますが、多くの場合は、僧侶の読経の中で戒名を授ける「引導渡し(いんどうわたし)」が行われ、このタイミングで故人様は仏様のもとへ旅立つとされています。

焼香の順番は、通夜と同様に故人様との関係性が深い方から順(喪主→遺族→親族→参列者)に行います。焼香のやり方や回数は宗派や地域によっても異なりますので、以下をご参考になさってください。

- 天台宗…1回または3回

- 真言宗…3回(1回のみ押しいただき、残り2回はそのまま)

- 浄土宗…決まりなし

- 浄土真宗本願寺派(西)…1回(押しいただかない)

- 真宗大谷派(東)…2回(押しいただかない)

- 臨済宗…1回

- 曹洞宗…2回(1回のみ押しいただき、2回目は押しいただかない)

- 日蓮宗…3回

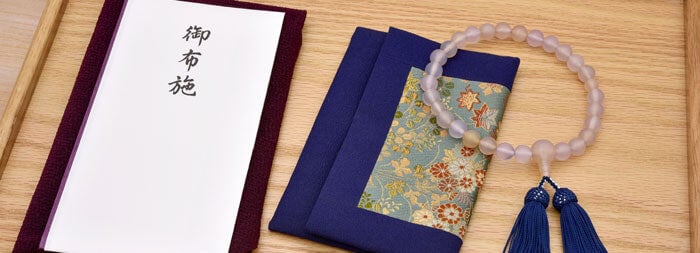

葬儀で僧侶を招く際には、お礼として「お布施(おふせ)」をお渡しする必要があります。葬儀が始まる前に、喪主からの挨拶と共にお渡しする場合が多く、費用相場は15~50万円程度とされています。

※お寺や地域の考えによっても異なりますので、気になる場合は事前にお寺に確認しておくと安心です。

お布施は、「袱紗(ふくさ)」と呼ばれる布にお布施を入れて持ち運び、「切手盆」や「名刺盆」と呼ばれる黒塗りのトレーに載せて、ご住職から文字が読める向きにしてお渡しするのがマナーです。

出棺

出棺準備から出棺までの所要時間は30~40分程度の場合が一般的です。

葬儀・告別式の閉式後、お別れの儀として出棺準備を行います。まずは喪主や参列者が棺の中に花や副葬品を入れ、棺のふたを閉じ、遺族や親族で寝台車へ乗せて火葬場へと搬送(出棺)する流れになります。

昔は、「棺を運ぶ際に開いてしまわないように」などの理由から、ふたに釘打ちをする風習がありましたが、近年は「故人様の耳元で大きな音を立てるのは失礼」といった理由から省略されるケースが増えてきています。

火葬・収骨(お骨上げ)

火葬の所要時間は1~2時間、収骨の所要時間は30分程度の場合が一般的です。

※故人様の体格や副葬品の内容によっても異なります。

火葬場に移動したら、炉の前で「納めの儀」と呼ばれる儀式(僧侶による読経と、喪主や遺族による焼香)を行います。火葬を行う際には「火葬許可証」が必要になりますが、近年は事前に葬儀社へ預けておく形が増えています。

火葬後は、「収骨(しゅうこつ)」や「お骨上げ(おこつあげ)」とも呼ばれる、ご遺骨を拾って骨壺に入れる儀式を執り行います。一般的に、遺族が2人1組となり、箸を使って【歯→足から頭にかけてのお骨→喉仏】の順番でお骨をを収めていく場合が多いですが、地域によっても異なることもあります。

※もし、手元供養などの形で「分骨(ぶんこつ)」を希望する場合は、このタイミングで依頼するとよいでしょう。

収骨が終わったら、最後に「埋葬許可証(まいそうきょかしょう)」を受け取って完了となります。お墓に納骨する際に必要な書類となりますので、なくさないよう保管しておきましょう。

初七日法要

初七日法要の所要時間は、30分~1時間程度の場合が一般的です。

「初七日法要(しょなのかほうよう)」は、極楽浄土に行けるよう願う法要のことを指します。本来は亡くなってから7日目に行っていましたが、参列者の日程調整などの問題から、近年は日付を繰り上げて葬儀当日に組み込んで行う場合が増えています。

法要の内容としては、葬儀・告別式と同様に、僧侶による読経と、親族や参列者による焼香が行われます。

精進落とし

精進落としの所要時間は、1~2時間程度の場合が一般的です。

初七日法要が終わったら、僧侶や参列者への感謝の気持ちとして「精進落とし(しょうじんおとし)」と呼ばれる会食の場を設けておもてなしをします。

精進落としの席順は、僧侶が最上座、参列者が上座、喪主や遺族が下座に座るのが一般的なマナーとされています。

もし僧侶が参加をご辞退される場合には、別途お食事代をお渡しする必要があります。表書きは「御膳料」や「御食事代」と記載します。費用相場は、5,000円~1万円程度の場合が一般的です。

葬儀後から各種手続きまでの流れ

葬儀が終わったら、亡くなってから葬儀までにお世話になった方へのお礼や、四十九日法要に向けての準備などを行う必要があります。

また、役所や銀行などの各種書類手続きも行う必要があり、葬儀にかかった費用の給付金(「葬祭費」または「埋葬料」)の請求手続きなども含まれます。

葬儀が終わった安心感で気が緩んでしまいがちですが、期限が定められているものも多くございますので、できることから適宜進めていくことが大切です。

葬儀後(4日目以降)の流れ

※クリックで該当項目に遷移します。

関係者へのお礼(返礼品)

亡くなってから葬儀を終えるまでの間でお世話になった方(香典・供花・供物・弔電をくださった方、参列いただいた方など)に対して、四十九日法要翌日~1か月以内を目安に、返礼品をお渡しする形でお礼をします。

近年は、香典をいただいた当日にお返し(一律で同じ品物)するケースも増えており、法要当日のお礼は「引き出物」、香典をいただいた方に対するお礼は「香典返し」と呼ばれます。費用相場は、いただいた金額の3~5割(半返し)が一般的とされています。

※香典をいただいた方を事前にリスト化しておくと、漏れがなく安心です。

後飾り・四十九日法要の準備

【後飾り壇の準備】

葬儀後は、四十九日法要を行うまではご自宅で祭壇(後飾り壇)を置いて、ご遺骨をお祀りする形が一般的です。

祭壇は2~3段式の組み立て式のものが多く、葬儀社が用意してくれるケースが一般的です。置き場所はお仏壇の前が一般的ですが、もしご用意がまだの場合は、人の出入りが少なく落ち着いてご供養できる場所を選ぶとよいでしょう。

祭壇の飾り方は、最上段にご遺骨・白木位牌、下段にお参りの道具(線香立てやおりんなど)とお供え物(お花やお菓子など)を置くパターンが一般的です。

ご遺影は、3段式の場合は中段、2段式の場合は上段に置いていただくとよいでしょう。

【四十九日法要の準備】

「四十九日法要(しじゅうくにちほうよう)」は、亡くなってから49日目を目安に行われる、故人様が無事に極楽浄土へ行けることを祈って執り行う法要を指します。「満中陰法要(まんちゅういんほうよう)」や「忌明け法要」とも呼ばれます。

四十九日法要に向けて、僧侶の手配、日程・会場の検討、案内状の送付、会食の手配などを進める必要があるほか、「本位牌(ほんいはい)」の製作なども必要になります。また、もしお仏壇とお墓がない場合には、あわせて用意を進めるようにしましょう。

内容によっては手配に時間がかかるものもありますので、なるべく早めに着手するようにしましょう。

■四十九日法要について詳しくはこちら

初めて四十九日法要を行う方に向けて、家族のみで法要を執り行う場合を含め、準備方法を解説します。お布施や香典の相場などの各種マナーもご紹介しています。

四十九日法要(忌明け法要)・納骨式

四十九日法要は、【僧侶の入場>開式挨拶→読経・焼香→僧侶による法話→納骨式→お斎(会食)→施主の挨拶】の流れで行う形が一般的です。もし納骨先(お墓)がある場合は、納骨式も一緒に行う場合が多く見られます。

亡くなってから四十九日までの期間は「忌中(きちゅう)」や「中陰(ちゅういん)」と呼ばれ、遺族は故人様の死を悼み身を慎んで過ごしますが、四十九日法要をもって「忌明け(きあけ)」となり、遺族は喪に服していた期間を終えます。

各種手続き

葬儀後は、大まかに以下のような各種手続きが必要になります。行うべき手続きが多く、特に遺産相続関連は必要書類も手続きも多岐にわたりますので、場合によっては専門業者に手続きの代行依頼も検討することをおすすめします。

■葬儀後に行うべき各種手続き一覧

※クリックで該当項目に遷移します。

1.各種サービスの停止・変更手続き

故人様が生前に契約していた各種サービス(民間・公的)は、停止または名義変更の手続きが必要になります。公的手続については明確な手続き期限が定められており、短いと亡くなってから14日以内に行わなければなりませんので、注意が必要です。

- 年金受給停止の手続き(10日または14日以内)

- 各種保険の資格喪失手続き・保険証の返納(10日以内)

- 世帯主変更届(14日以内)

- 雇用保険受給資格者証の返還(1か月以内)

- 公共料金など、生活に関するサービスの名義変更・解約・返納(なるべく早く)

亡くなってからすぐにやるべき公的手続きについて詳しくはこちら>>

■公共料金の名義変更・解約について詳しくはこちら

公共料金(電気・ガス・水道)の手続き手順や期限を説明します。また、固定電話やスマホ、インターネット、銀行預貯金などの公共料金以外に手続きが必要なサービスもご紹介します。

2.各種給付金の請求手続き

残されたご遺族は、国や自治体の公的な制度によって、手続きを行うことで以下のような給付金を受け取ることができます。

ただし、故人様の死亡時の年齢や家族構成などによって受け取れる給付金は異なり、設けられた申請期間を過ぎると受け取れなくなってしまうものもあるため、まずは各給付金の基本を把握することが大切です。

- 葬祭費または埋葬料の請求(2年以内)

- 高額療養費の支給申請(2年以内)

- 国民年金の死亡一時金請求(2年以内)

- 生命保険の死亡保険金請求(3年以内)

- 未支給年金の請求(5年以内)

■遺族が受け取れる給付金について詳しくはこちら

国や自治体の制度を利用して遺族が受け取れる各種給付金について、受給資格や手続き方法、いつからいくら貰えるかなどを具体的に解説します。

3.遺産相続手続き

ご家族が亡くなると、故人様が遺した財産を正しく受け継いでいくために、遺産相続の手続きを行う必要があります。

相続手続きをしないと、財産が故人様(被相続人)名義のままの状態になり、預貯金の払い戻しができなかったり、不動産の売却ができなかったりといった問題が発生しますので気を付けましょう。

遺言書の有無や相続額によっても必要な手続きは変わってきますが、大まかな流れは【①遺言書の有無の確認→②相続人の確定→③相続財産の確定→④遺産分割協議→⑤相続財産の名義変更→⑥相続税の納付】の6ステップになります。

ご自身で手続きを行うことに不安がある方は、遺産相続手続きの専門家である司法書士・税理士・弁護士・行政書士といった国家資格者にご相談いただくことをおすすめします。

もしトータル的なサポートを希望する場合には、金融機関窓口でのご相談か、士業のグループ運用を行っている窓口、または当社のご相談窓口(ピースフルライフサポート)へのご相談がおすすめです。

葬儀後の各種ご相談はこちら>>

■遺産相続手続きについて詳しくはこちら

初めてで何から始めるべきか分からず悩んでいる方に向けて、必要な手続きや期限、必要書類などを、流れに沿って具体的に解説します。手続きの代行依頼先(相談先)についても触れています。

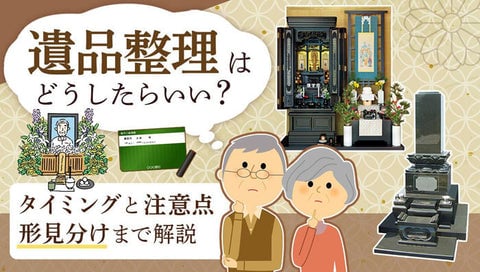

4.遺品整理

故人様が遺された遺品(家具、家電、日用品、愛用品、洋服など)をどうするか決めるために、遺品整理を行う必要があります。

また、遺品のうち、その人のことを思い出すものや心のよりどころになるものを「形見」と呼び、この形見を親族や友人などと分け合う「形見分け」もセットで行うのが基本です。

遺品整理の時期に明確な決まりはありませんが、一般的には四十九日(忌明け)以降の法要が一段落するタイミングで行われる場合が多く見られます。

そのほか、一周忌などの回忌法要、お盆、お彼岸といった行事のタイミングで行われる場合もあります。

■遺品整理について詳しくはこちら

故人様が亡くなった後に行う必要がある「遺品整理」と「形見分け」について、実施タイミングと注意点、具体的な流れなどを具体的に解説いたします。

葬儀とは?意味・必要性

近年では、葬儀を行わずに直葬(法要を簡略化し、直接火葬のみを執り行う葬儀のこと)で済ませたいというニーズも増えてきていますが、そもそもどうして葬儀は必要なのでしょうか?

この項目では、「葬儀」という言葉の持つ意味や、葬儀を行う必要性など、葬儀に関する基礎知識を簡単に解説いたします。

そもそも「葬儀」とは

「葬儀」という言葉は、世間一般的には、通夜や告別式などの葬送儀礼全てを含む意味合いもありますが、本来は「葬儀式」のことを示す言葉とされています。葬儀式とは、故人様の冥福を祈り、あの世に送り出すに行う宗教的な儀式のことを意味します。

宗教・宗派によっても内容は異なりますが、多くの場合は宗教者(仏教でいうところの僧侶)による祈りを通じて行われます。

葬儀はどうして必要なの?5つの意味

「なるべくなら身内だけで簡潔に済ませたいけど、どうして葬儀を行う必要があるの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

結論、葬儀は、ただ故人様のご冥福を祈るためのものだけではなく、大切なご家族を亡くされたご遺族のためのものでもあると言えます。以下に、葬儀を行う5つの意味をご紹介します。

- ご遺族の感情の処理 葬儀を通じて故人様の死を受け入れ、心の痛みや辛い気持ちを緩和させる

- ご遺族同士の繋がりの強化 葬儀や法要の場で家族や親族との交流を行い、横の繋がりを深める

- 御霊の供養 宗教的な観点から、故人様の霊を供養してあの世に送り出す

- 社会的な周知を図る 死亡届の提出などの書類手続きを通して、故人様の死を社会的に周知させる

- ご遺体の処理 故人様のご遺体の処理を行い、物理的に訣別する

小規模の参列者で火葬式のみを執り行った場合には、以下のようなトラブルが発生する場合もあります。もし葬儀を行わずに火葬式だけを行う場合には、小規模で執り行う旨を事前に説明しておくと安心です。

- 参列できなかった方がのちのちご自宅までお参りにやってこられたりなど、その後の対応が大変になる可能性がある

- 一般的には、亡くなった際は葬儀を行う形が基本とされているため、参列できなかった方が不満に思われることがある

葬儀の主な種類

一口に葬儀といっても、その種類は様々です。葬儀社によっても名称が異なる場合もありますが、一般的な種類を以下に5つご紹介いたします。

どのスタイルの葬儀を行うべきかは、もし故人様の遺言があればそちらを優先し、ないようであればご家族や親族と話し合って検討すると良いでしょう。

一般葬

参列者を制限せず、ご家族や親族、個人と親しかった方をはじめ広く出席いただく、最も一般的な形式の葬儀。通夜・告別式・火葬式などが執り行われる。

家族葬

葬儀に参列いただく方の人数を事前に限定し、家族や親族、故人様と親しかった友人などの少人数でお見送りする葬儀。

一日葬

通夜は執り行わず、告別式と火葬のみを一日で行う葬儀。参列者に制限はなく、一般の方も参加可能。

直葬

通夜・告別式などの法要を行わず、直接火葬のみを執り行う葬儀。参列者は家族や生前親しかった方などに限られ、通常の葬儀よりもお別れの時間が短い。

社葬・合同葬・お別れの会

会社の経営陣や企業に大きく貢献した方が逝去された場合を対象に、会社が運営主体となって執り行う葬儀。

近年は、近親者のみで内々に通夜~火葬まで済ませ(密葬)、後日一般向けに社葬を執り行う場合が多い。

※会社と遺族が合同で主催する「合同葬」、宗教にこだわらず自由な形式で執り行う「お別れの会」などもある。

葬儀の種類によって流れは変わる?よくあるご質問

最後に、「葬儀の種類によって流れは変わるの?」「葬儀にはどのくらいの費用がかかるの?」といった、お客様からお問い合わせいただくことが多い葬儀関連のご質問をご紹介いたします。

Q1.宗教宗派や葬儀の種類によって、葬儀の流れは変わる?

宗教が異なる場合は、死生観の違いなどによる理由から、葬儀の目的や流れ、マナーなどは大きく異なります。日本の葬儀の約9割は仏教スタイルと言われていますが、同じ仏式の中でも、宗派や地域によっても葬儀の流れやマナーが異なる場合があります。

もし不安な場合は、お世話になる予定の葬儀社にご相談いただくと、地域に合ったご供養方法をご提案いただけるでしょう。

日本で行われる主な葬儀(宗教別)

■仏式葬儀

- 極楽浄土に行けるよう、故人様の冥福を祈る

- 通夜、葬儀・告別式が実施され、僧侶による読経と遺族や参列者による焼香が行われる形が一般的。

※宗派によっても考えがことなる場合もあり

■キリスト教式葬儀

- 死は悲しむべきことではなく、神の元に召される祝福すべきものとして捉える

- カトリック派・プロテスタント派の2宗派があり、葬儀の流れやマナーは異なる

■神式葬儀(神葬祭)

- 亡くなった方が神様の世界に帰り、子孫の守り神になるための儀式

- 神社の宮司によって式が進められる

■無宗教式葬儀

- 宗教や宗派にとらわれず、自由な形式で行われる

- 宗教者も呼ばない場合もある

Q2.葬儀にはどのくらいの費用がかかる?

葬儀を行うにあたっての総費用相場は、200万円前後程度が一般的とされています。

葬儀の費用内訳は、主に以下の3種類が基本です。会食内容や葬儀プラン、参列者の規模、お布施代(戒名代)、地域性などによっても大きく異なりますので、家族や葬儀社と事前にしっかり相談するようにしましょう。

■葬儀の費用内訳

- 葬儀一式費用…遺体の搬送費、会場の使用費、葬儀で使用する葬祭用品、人件費など

- 飲食接待費用…通夜振る舞い、精進落としなど

- お寺へのお布施費用…読経料、戒名料 、御車代、御膳料など

Q3.葬儀後(忌中)にやってはいけないことはある?

忌中(四十九日が明けるまでの期間)は、故人様が亡くなられたことを悼み喪に服すのがマナーですので、なるべくお祝い事や派手なことは控えていただくとよいでしょう。

ただし、近年では、ご遺族にとって大切なことである場合には慶事を行っても問題ないと柔軟に捉えるケースも見られます。その際にも、遺族や目上の方とトラブルにならないよう、事前相談をするようにしましょう。

■忌中に避けるべきこと(一例)

- 結婚式への参列

- 出産祝い

- 年始のご挨拶(年賀状)

- 神社へのお参り

- 正月のお祝い

- 旅行

- 引っ越し など

葬儀後のお悩みは「はせがわ」にご相談を

はせがわでは、遺産相続の手続きを始め、遺品整理、不動産など、葬儀後に発生する様々なお悩みに対して、様々な分野の専門家と協力してお客様をお手伝いする「ピースフルライフサポート」サービスをご提供しております。

初回のご相談は無料です。最寄りのはせがわ店舗だけでなく、お電話やオンライン相談も可能です。

■葬儀後の各種ご相談はこちら

相続や遺品整理、不動産など、葬儀後に発生する様々なお悩み解決をお手伝いする、はせがわの「ピースフルライフサポート(PLS)」サービスのご紹介ページです。

はせがわの終活サポートサービス「終活なむでもパック」

お仏壇のはせがわでは、お客様の終活をサポートするサービス「終活なむでもパック」もご提供しています。

「終活なむでもパック」は、お客様のお困りごとに応じて安心な事業者、専門家を紹介するサービスです。ご相談は無料で承ります。

ご自身の葬儀や納骨、お仏壇やお墓の管理、お部屋のお片付けなど、終活に関する様々なお困りごとをお持ちの方は、ぜひはせがわにご相談ください。