「忌中」や「喪中」ってなに?

近親者を亡くした場合、行動を慎み故人様を偲ぶ期間を設けます。忌中と喪中は、どちらも故人様が亡くなってから設ける期間を指しますが、日数や意味合いが異なります。それぞれにはどのような意味があるのでしょうか。

忌中

忌中とは、外部との接触を避けて身を慎み、故人様のために祈りをささげる期間のことです。仏教では四十九日法要、神道では五十日祭を行うことで忌明けとなります。

仏教における忌中とは、故人様が亡くなって49日間、神道では50日間とされます。

喪中

喪中とは、近親者が亡くなった際に遺族が故人様を偲び、悲しみを乗り越えて普段の生活に戻るために設ける、忌中を含む期間のことです。

喪中は故人様との関係性によって設ける期間が異なります。詳しくは関係ごとの喪中期間は?で解説しています。

喪中の範囲はどこまで?いつまで続く?

忌中は期間が決められていますが、喪中は亡くなった方との血縁関係で設ける日数が変化します。喪中の対象者や期間は、家庭や地域などによっても異なることがあるため、気になる場合は親戚や地域に詳しい方へ確認するとよいでしょう。以下では、喪中となる親等や関係ごとの期間について解説します。

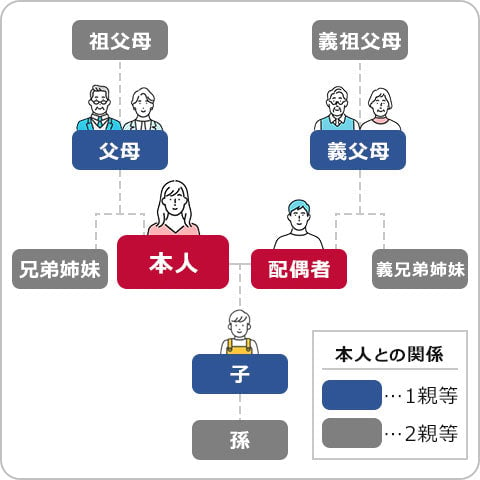

何親等まで?喪中の対象とは

故人様が2親等までの親族の場合、喪中の対象とされることが多いです。喪中はがきもまた、本人(差出人)からみて故人様が2親等以内の親族を目安とするのが一般的です。

-

1親等

配偶者・父母・義父母・子・子の配偶者

-

2親等

祖父母・義祖父母・兄弟姉妹・義兄弟姉妹・孫

故人様に対するお気持ちが強かったり縁が深い場合、3親等以降の親族でも喪に服すことがあります。また、故人様と同居していない場合や関係が疎遠な場合は、2親等以内でも喪中としないという方も増えています。

関係ごとの喪中期間は?

喪中期間は本人と故人様の関係性によって変わりますが、明確な決まりがありません。

一般的に設けられる期間は、故人様が配偶者・1親等の場合は12~13ヵ月ほど、故人様が2親等の場合は3~6ヵ月ほどとされています。

忌中や喪中でやってはいけないことは?

喪中期間の遺族は、神社への参拝や、結婚式や祝宴などのお祝い事の出席、お正月の年始参りなどを行わず喪に服します。控えるべきことの中には、遺族の心情に合わせ喪中で行うことが可能な場合もありますが、基本的には忌中まで必ず控えるようにしましょう。

以下では、喪中に控えるべきことについて具体的に解説しています。

神社への参拝を控える

神道では古くから、神様が「穢れ(人の死の気配)」に触れると神力が失われると考えられてきました。神社や神棚に祀られている神様を穢れから守るため、初詣などの神社への参拝は控え、神様との繋がりを断つようにしましょう。一方の仏教では、死は穢れという考え方がないため寺院への参拝は問題ありません。

また自宅に神棚があれば、忌中期間に神棚を封じる「神棚封じ」を行います。

■神棚封じについて詳しくはこちら

神棚封じとは?意味や方法、いつまでにどの神棚を封じるべきかをご解説

神棚封じはなぜ必要か、いつどのように行うかがわかるよう、神棚を封じる意味や具体的な方法を解説しているページです。また、神棚封じに関する様々な疑問についてもお答えしています。

慶事への参加を控える

結婚式や祝賀パーティーなど、慶事へ出席する機会があってもマナーとして控えます。長期的に計画していた慶事は、故人様との関係性にもよりますが、喪中であっても忌明けであれば予定通りに執り行われる場合もあります。

新年のお祝いを控える

新年を迎える準備は控え、鏡餅・しめ縄・門松などの正月飾りや、おせち料理を用意して食べることなども行わないようにしましょう。新年のお祝いの一つである年賀の挨拶は控え、年賀状を送らない代わりに喪中はがきを年明け前に送ります。

喪中期間の年末年始の過ごし方を動画で解説

「喪中期間はいつまでなの?」「喪中になるのはどの親族まで?」「喪中の時に帰省をしてもいいの?」など、喪中に関してよくいただく疑問を中心に、喪中期間中の年末年始の過ごし方を動画で解説いたします。

参照動画:教えて!!はせがわさん 喪中期間の年末年始の過ごし方 ※動画が再生できない場合はこちら >

喪中はがきはいつ出す?送る相手とは

喪中はがきは、毎年郵便局で年賀状の販売受付が始まる11月初旬を目安として送り始めることが多いです。先方を気遣い、適切なタイミングに届けられるように準備をしましょう。

以下では、喪中はがきや寒中見舞いとは何か、いつまでに送るか、送る相手について解説します。

喪中はがきとは?

喪中はがき(年賀欠礼状)とは年賀状のやり取りをしている方へ、喪中のため年賀の挨拶を慎むことを事前に伝えるはがきです。喪中はがきには「どなたの喪に服しているか」を記すことで、葬儀を知らなかった方への死亡通知にもなります。

喪中はがきのデザインは控えめな色味やイラストのものを選ぶことが多く、文字は薄墨色に統一して楷書体などで記します。悲しみに寄り添う花として「胡蝶蘭」が描かれた喪中はがきを使用されることが多いですが、最近ではモダンなデザインなども用いられています。

喪中に送る寒中見舞いとは?

寒中見舞いとは、寒中に先方の健康を気遣う言葉を記し、お互いの近況報告を行う季節の挨拶状のことです。喪中の時期によっては、喪中はがきの代わりとして送ることがあります。

寒中見舞いを送るのは、不幸があったことをお知らせしていない方から年賀状が届いた場合や、喪中と知らずに年賀状を送った方へお悔やみとお詫びを伝える場合などです。記す内容は喪中はがきと異なり、相手の健康を気遣う言葉や自身の近況をお知らせなどが主となります。

喪中はがきと寒中見舞いはいつまでに送るの?

喪中はがきは11月初旬から送りはじめ、遅くても12月上旬までに投函するようにしましょう。これは、年賀状でやり取りをしている相手が年賀状の準備をする前に送ることで、年賀の挨拶を慎むことを相手へ事前にお知らせるためです。

12月後半になって近親者に不幸があった場合は年内に喪中ハガキを出さず、代わりに寒中見舞いで年賀の挨拶ができなかったお詫びの気持ちを先方へ伝えましょう。

寒中見舞いは、元旦からから1月7日までの松の内(お正月にやってくる年神様の滞在期間)の後の1月8日から節分までの間で送るとよいでしょう。一部の地域では、松の内を15日までとするところもあります。

誰に喪中はがきを送る?

喪中はがきを送る人は主に以下の方々です。

- 葬儀の参列者

-

年賀状を交換している方

(故人様が年賀状のやり取りをしていた方)

- 仕事関係の方

葬儀に参列された方で、年賀状のやり取りがなかったとしても喪中はがきを送ることがマナーとされています。また喪中は私的な内容であるため、仕事関係で年賀状をやり取りしている方に関しては、喪中はがきで不幸があったことを伝えないこともあります。

喪中はがきの書き方や注意点を紹介

以下では、喪中はがきの書き方や記載内容の注意点、喪中で送る寒中見舞いへ記す内容について解説します。先方へ失礼とならないよう、書く前に基本的なマナーについて確認しておきましょう。

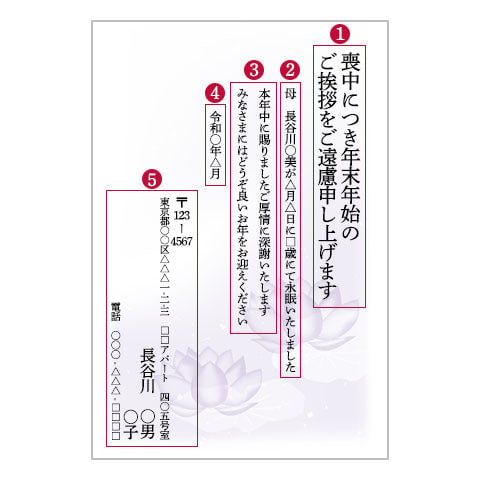

喪中はがきの構成

❶ 年賀欠礼の挨拶

喪中により年賀欠礼する旨を伝える

❷ 故人様の情報

続柄、名前、命日、没年齢を記す

❸ 先方へのお礼の言葉

故人様が生前お世話になったことを感謝し、今後も引き続きお付き合いを願う言葉や先方の健康を祈る言葉などを伝える

❹ 日付

❺ 差出人の情報

住所、連絡先、氏名など

数字は漢数字で表記し、句読点をつけない文章にします。

差出人として夫婦を連名で記す場合、故人様は夫からみた続柄で書き、夫から妻の順に記します。子の名前は一般的に記載しませんが、家族ぐるみでお付き合いがあった方へ送られる場合であれば、子を含む家族を連名で入れても問題ありません。

表記で気を付ける点とは

-

頭語や結語を避ける

文頭に「拝啓」などの頭語や、文末に「敬具」などの結語を入れることは基本的にありません。

-

忌み言葉を避ける

「度々」「重ね重ね」などの忌み言葉は2回目があることを連想させるため、書かないようにします。

-

祝いを表す言葉を避ける

「年賀」という言葉は避け、「年始」「新年」「年頭」と記しましょう。

-

近況報告を書かない

喪中はがきは弔事に関してのみ記載するものです。報告を行いたい場合は寒中見舞いで伝えましょう。

喪中に送る寒中見舞いの書き方

寒中見舞いに決まった書き方はないものの、よく記されている内容は以下です。

-

季節に合わせた挨拶文

「寒中お見舞い申し上げます」が代表的な挨拶です。

-

先方の安否を尋ねたり無事を祈る言葉、自身の近況報告

喪中の方に送る場合、お祝いの言葉やおめでたい話題は避けましょう。

-

日付

日付は「〇〇年〇月」と日にちを省略して書いても問題ありません。

よくある質問

「喪中」「喪中はがき」についてよくお寄せいただく質問をご紹介します。

Q1.お歳暮やお中元は喪中に贈っても問題ない?

A.忌中や喪中であっても贈ることは問題ありません。

お歳暮やお中元は、お世話になっている方への感謝の気持ちやお礼を伝える時候の挨拶のため、自身や先方が喪中であってもお互いに贈りあうことができます。

Q2.喪中はがきはどこで買える?

A.郵便局のほか、コンビニエンスストアや通販サイトなどで購入できます。

通常はがき(切手不要のはがき)であれば、切手部分に胡蝶蘭が描かれた種類を選び、私製はがき(切手を貼る必要があるはがき)の場合は、花文様の弔事用切手を用意してはがきに貼ります。

郵便局にて印刷の注文をする場合、喪中はがき・寒中見舞い専用の文例と無料のテンプレートが用意されているため、記載する文面やはがきのデザインに悩まず安心してご用意いただけます。

Q3.喪中はがきが届いたらどうする?

A.喪中はがきを受け取ったら、差出人や故人様への想いを込めて、喪中見舞いのお手紙や供養にお使いいただける品物を送り哀悼の意を伝えましょう。

お返しが不要な程度の金額であれば、先方に気を使わせないためおすすめです。また、贈る際は掛け紙のマナーに注意して贈りましょう。はせがわでは「年賀状を控えるのは寂しい」「お悔やみの気持ちを伝えたい」という場合にぴったりな、香りや食のギフトをご用意しております。

はせがわのギフト・贈答用仏具は<こちら>

■ギフトの掛け紙について詳しくはこちら

お供え物にかける掛け紙のマナー|熨斗との違いから書き方まで解説

四十九日を基準にして使い分けられる御霊前や御仏前、掛け紙の書き方、あわせて御供や新盆御見舞などの名称の選び方といった基礎的なマナーをご紹介しているページです。

喪中に関する内容をはじめ、はせがわではご供養全般のご相談を承っております。ぜひお気軽にお近くの店舗までお越しください。

>>お近くのはせがわ店舗を探す