お仏壇の意味・役割とは?

お仏壇は、「亡くなった方の供養をするためのもの」と広く認知されていますが、本来の目的は異なるものでした。時代の変化とともに、お仏壇を安置する意味やお仏壇の役割もまた変化してきました。

現代において、お仏壇はなんのために飾るのでしょうか。お仏壇は必要なのでしょうか。お仏壇の意味と役割を、歴史を振り返りながら解説します。

そもそも、お仏壇とは何?

◆お仏壇とは

信仰の中心となるご本尊様(お仏像)やご先祖様のお位牌などを祀り、ご供養を行うための場所(台)のことです。

もとは、寺院にある「内陣(ないじん ※ご本尊様を安置してある本堂のこと)」をミニチュア化して一般家庭に持ち込むために作られました。

つまりお仏壇は、「家の中にある小さなお寺」といえます。

お仏壇の歴史と遷移

奈良時代に書かれた「日本書紀」に、お仏壇の起こりについての記述があります。

「白鳳14年(686年)、天武天皇が諸国の家ごとに仏舎を作り、お仏像や経典を置いてお祈りせよという勅令を出された」という内容で、当時作られた仏舎(持仏堂)がお仏壇の原型になったといわれています。仏舎がやがて小型化してお仏壇となり、そこから日本各地に広がったと考えられています。当時お仏壇を祀っていたのは貴族や有力者などの上流階級が中心で、庶民には普及していませんでした。

一般庶民にお仏壇が普及したのは江戸時代のことです。江戸幕府が寺請(てらうけ)制度を整備したことにより、民衆はいずれかの寺院を菩提寺と定め、檀家となることが義務付けられました。寺請制度によって、庶民の間でも亡くなられた方は戒名を授かるようになり、戒名が書かれたお位牌を祀るために民衆にお仏壇が普及していったといわれています。

仏教と日本古来から続く祖霊信仰が融合した結果、ご本尊様の信仰とお位牌によるご先祖様のご供養がお仏壇を用いて同時に行われる形になっていきました。

◆日本最古のお仏壇とは?

日本最古のお仏壇は、法隆寺の「玉虫厨子(たまむしのずし)」とされます。

推古天皇がお仏像を安置するため使用していたことが知られています。

お仏壇の役割・必要性

お仏壇の本来の役割は「家の中にお寺を設けてご本尊様をお祀りし、信仰すること」です。

しかし、昔に比べて宗教観が変わった現代において、お仏壇の役割は信仰よりも、「ご先祖様や亡くなった方のご供養をするため」という考え方が一般的になってきています。

現代におけるお仏壇の役割・必要性について具体的に解説します。

亡くなられた方との対話の場所となる

お仏壇に向かって、日々の暮らしの嬉しい出来事を報告したり、悲しい出来事を聞いてもらったりすることで、亡くなられた大切な方やご先祖様と「対話すること」ができます。

お仏壇は亡くなられた方のご供養のためだけでなく、ご供養を通じ、残された家族にとっての「心のよりどころ」となることでしょう。

目に見えない繋がりに感謝する気持ちが芽生え、心を豊かにする

お仏壇は古くから日本人の暮らしに根付いていました。朝食やお客様からいただいた食べ物などは、自分たちがいただく前にまず仏様やご先祖様に召し上がってもらうため、お仏壇にお供えすることが当然とされてきました。

お仏壇を通じて、日々見守っていてくださる仏様や、命を繋いでくださったご先祖様のおかげで今の自分がいるという「目に見えない繋がり」に感謝することで、心の豊かさを養うことができます。

気持ちの乱れが落ち着き、心を整えることができる

慌ただしい日々の中でも、お仏壇に向き合ってお参りするときは、自然と姿勢を正し、心を落ち着けて静かに合掌(お参り)される方が多いのではないでしょうか。

お仏壇を安置し日々お参りすることで、気持ちの乱れが落ち着き、心を整えることができます。

亡くなられた方を大切に思う気持ちを形に表すことができる

お仏壇を安置してお参りすることは、亡くなった方を大切に思っていることを形に表す行為です。形に表さずとも心の中で大切に思っていれば十分だという方もいらっしゃるかと思いますが、忙しい日々に追われていると、心に余裕がなくなってしまうこともあるのではないでしょうか。

形に表す行為を繰り返すことで、亡くなった方やご先祖様との命や心の繋がりをそのたびに自覚し、大切にし続けることができるのです。

お仏壇の必要性を動画で解説

「お仏壇は置かずに、写真やお位牌だけで供養してはいけないの?」「お墓で手を合わせるだけではだめなの?」など、お仏壇の必要性に関してよくいただく疑問を中心に、お仏壇がなぜ必要なのかを動画で解説いたします。

参照動画:教えて!!はせがわさん お仏壇は必要ですか? ※動画が再生できない場合はこちら >

お仏壇が家族の心をつなぐ、リアルストーリーをご紹介

お仏壇を購入されたご家族へのインタビューを通じて、お仏壇が家族の心をつなぐリアルなエピソードを動画でご紹介します。お仏壇の必要性や、祈ることの意味を考えるきっかけとして、ぜひご覧ください。

参照動画:お仏壇のはせがわ リアルストーリー お仏壇がつなぐ、家族の絆 ※動画が再生できない場合はこちら >

お仏壇の種類と内部の装飾について

時代の変化とともにお仏壇の役割が変わっていくのと同様に、お仏壇の大きさやデザインも時代とともに大きく変化してきました。ここでは、お仏壇の種類や内部の装飾など、お仏壇本体について詳しく解説していきます。また、お仏壇における宗派の違いも紹介しています。

お仏壇の種類

お仏壇は、かつては大型できらびやかな装飾が施されているものが一般的でした。しかし、和室・和家具の減少や、マンションの増加によるスペースの狭小化など、生活・住宅スタイルの変化により、洋室やリビングにも調和する家具調デザインのお仏壇人気が高まっています。ここでは、お仏壇の種類を大きく3種に分けて解説します。

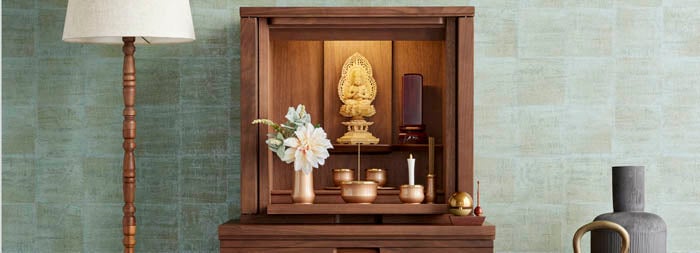

モダン仏壇

明るい色味で洋間(フローリング)にも似合うお仏壇や、有名家具メーカーとはせがわが共同開発したデザイン性の高いお仏壇など、従来のお仏壇のイメージとは異なるシンプルでおしゃれな「モダン仏壇」が注目を集めています。また、サイズはコンパクトなものが増えており、置き場所を選ばないお仏壇も多くなっています。

素材は、家具や住宅建材にもよく使われているホワイトオーク、メープルなどの北米材や、世界の銘木ともいわれるウォールナットなどが使われています。

モダン仏壇

唐木(からき)仏壇

伝統型仏壇とも呼ばれ、希少な銘木(唐木材)を使用し、高い技術を持った職人の手によって作り上げられたお仏壇です。金仏壇より落ち着いた雰囲気で、素材(木目)を活かした丁寧な造りが魅力的です。

素材としてよく使われる木に、黒檀(こくたん)と紫檀(したん)があげられます。黒檀は「木のダイヤモンド」と呼ばれ、堅くて耐久性に優れる高級銘木のひとつです。黒と赤の褐色が美しく縞になっているのが特徴です。紫檀は高級家具や楽器などにも使われる希少で緻密な材です。赤茶色をしており、磨くと光沢が出ます。その他にも、欅(けやき)、屋久杉など様々な銘木が使われています。

唐木仏壇

金仏壇

お寺の造りを忠実に再現した、伝統的なお仏壇です。随所に施された彫刻や、装飾に使われている金箔・蒔絵などは、工芸技術の結晶といえるでしょう。

金仏壇は主に浄土真宗で用いられます。また、お仏壇には地域差もあり、金仏壇は東日本より西日本で好まれる傾向があります。

桧(ひのき)、杉、松などを始めとした芯材に漆を塗り、金箔・金粉で装飾します。金箔・金粉や漆の質と量、細工の細かさなどによって金額が変わります。

金仏壇

お仏壇の装飾とそれぞれの意味

お仏壇の内部は、仏教の宇宙観を表しているとされます。

具体的にはどのような意味合いがあるのか、分かりやすく解説いたします。

お仏壇は「お浄土の世界」

お寺の豪華できらびやかな装飾は、「お浄土の世界」を表しています。

阿弥陀経には、「お浄土には楼閣があり、金、銀、瑠璃(るり)、瑪瑙(めのう)などの7種の宝玉(七宝)で飾られている」と記されています。そのような誰も見たことのないお浄土の世界を表現するため、宮大工を始めとした職人たちが試行錯誤しながら造ったものがお寺の内陣です。

お寺の内陣をミニチュア化したものであるお仏壇の内部も同じく、「お浄土の世界」を表しています。そのため、伝統的な金仏壇や唐木仏壇は金や蒔絵、美しい彫刻などで華やかな装飾がなされているのです。

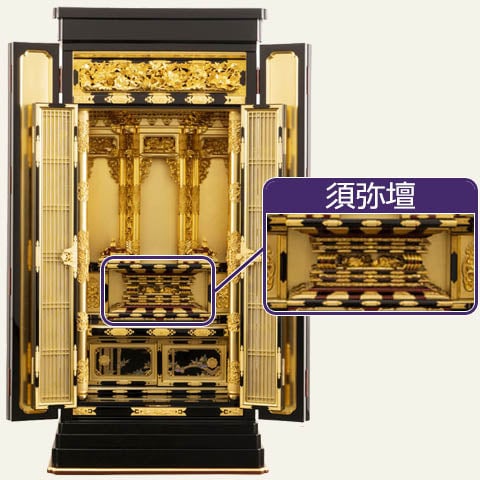

お仏壇中央の「須弥壇(しゅみだん)」について

お仏壇の中央にあるくびれた形の台は「須弥壇(しゅみだん)」といいます。仏教の宇宙観で世界の中心にそびえるとされる高山「須弥山(しゅみせん)」をかたどったものです。須弥山には仏様が住んでいると考えられています。

そのため、お仏壇の須弥壇上部を仏様の世界とし、ご本尊様をお祀りします。

彫刻・蒔絵のモチーフと意味

お仏壇に施されている彫刻や蒔絵のモチーフには、お仏壇を華やかにする目的だけでなく、お参りをする人に向けたメッセージが込められています。モチーフの意味について、代表的なものをご紹介します。

◆蓮

仏教にとても関わりの深い花で、泥沼の中でも美しい花を咲かせます。泥沼を煩悩に満ちた世界に例えると、清純無垢に咲く蓮は「悟り」を象徴しています。

◆獅子

「百獣の王」とされ、「邪気を払う魔除けの意味」を持っています。

◆鳳凰

古来より中国で最も愛された想像上の端鳥(おめでたいとされる鳥)で、360種類を超える鳥の中の長といわれています。「好況」「幸運」をもたらすとされています。

◆蝶

花から花へ優雅に飛び回り、植物の繁殖を手伝う様子から、「子孫繁栄」を意味しているといわれています。

◆鉄線花

蔓が針金のように細く強いことから、「ご先祖様から子孫への途切れることのない命の結びつき」や「周囲の人たちとの縁・結びつき」を表しています。

宗派によるお仏壇の違い

菩提寺から特に指定がない場合は、モダン仏壇、唐木仏壇、金仏壇のどれを選んでも問題はありません。

ただし、内部にお祀りするご本尊様(お仏像)と脇侍(ご本尊様の左右に飾る、僧侶などの姿が描かれた掛軸またはお仏像)は宗派ごとに決まりがありますので、宗派に従ってお祀りします。

■お仏壇の選び方について詳しくはこちら

お仏壇のご購入・お買い替えを検討中の方へ向けて、数多くの種類からご自宅に合うお仏壇を選ぶポイントをお伝えしています。

浄土真宗について

浄土真宗の場合、正式には金仏壇を安置します。

本願寺派(西本願寺)の場合、宮殿の柱が金色(金箔張り)のものを選び、真宗大谷派(東本願寺)の場合、黒い漆塗りの柱のものを選びます。それぞれモチーフとしているお堂が異なるため、造りも異なります。

また、浄土真宗ではお位牌を飾りません。亡くなられた方はすぐ極楽浄土に往生すると考えられているためです。

※亡くなられた方の法名(ほうみょう…仏弟子になった証に授かる名前)を記した「法名軸」や「過去帳」をお飾りする場合はあります。

お仏壇の飾り方とお参りの方法

お仏壇には、宗派に合わせたお仏具が必要です。また、お仏壇に飾るべきではないものもあるため注意が必要です。ここでは、必要なお仏具と飾り方、お参りの仕方について解説します。

必要なお仏具と飾り方

お仏具は宗派によって必要とされるものが異なります。

特に、ご本尊様(お仏像)と脇侍(ご本尊様の左右に飾る、僧侶などの姿が描かれた掛軸またはお仏像)には宗派ごとに決まりがございます。事前に菩提寺に確認されると安心です。

お仏具と飾り方の詳細については、関連ページで解説しています。

■お仏具の種類について詳しくはこちら

初めてのお仏具の購入に不安がある方へ向けて、お仏具の種類を画像付きで徹底解説しています。

■お仏具の飾り方について詳しくはこちら

お仏壇にお仏具をどう飾ったらいいか、宗派ごとの違いや具体例を画像で解説しています。

※はせがわでは、経験豊富なスタッフがお客様のご要望をお聞きしながら、お仏壇や必要なお仏具についてご提案いたします。お気軽にご相談ください。

お仏壇に飾るべきではないもの

お仏壇に飾ってはいけないという決まりではございませんが、厳密にはお飾りするべきではないとされているものがございます。

-

写真・遺影

お仏壇の内部はお浄土の世界を表現しているため、この世でのお姿である写真は飾りません。

写真を見てお参りしたい場合は、お仏壇の脇や手前など空きスペースに飾られるとよいでしょう。遺影は和室の場合、鴨井に飾ることが多いです。 -

賞状、合格通知など

本来お仏壇には飾らないものですが、ご先祖様への感謝の気持ちや報告を兼ねて飾られる方もいらっしゃるようです。

お仏壇のお参り方法、合掌するのはなぜ?

合掌は、元々は右手は清浄なもの、左手は不浄なものというインドの礼法が由来です。仏教でも同様に、右手を仏様(浄土の世界)、左手を自分(迷いに満ちた現世)に例え、手を合わせることで2つの世界が一体になり、成仏を願う気持ちや調和を意味しているとされます。

お参りの方法・作法については関連ページで詳しく解説しています。

■お仏壇のお参りについて詳しくはこちら

お参りの手順や、「チーン(りん)は何回鳴らす?」「お線香は何本?」などといったよくある疑問を解決します。

お仏壇はいらない?省スペースでお参りする方法

現代は住宅形式の変化(マンションの増加)や核家族化が進み、仏壇を持たない家も増えてきています。そもそも、お仏壇は飾らないといけないものなのでしょうか。

結論としては、お仏壇は必ず飾らなければいけないものではございません。

ご自宅にお仏壇を置くスペースがない方、菩提寺がなく無宗派の方、お参りの習慣がなく、お仏壇の必要性を感じない方など、「お仏壇は置けない・いらない」と考える理由はさまざまです。

ただし、お仏壇は置けなくても、亡くなられた方のご供養はないがしろにしたくないという方も多くいらっしゃいます。

そのような方に向けて、省スペースでお参りできる方法を3つご紹介します。

1. ミニモダン仏壇を準備する

近年は、伝統的なお仏壇とは異なりシンプルでコンパクトな「ミニモダン仏壇」の種類が増えてきています。

「できればお仏壇を置く形でご供養の場を用意したいけれど、置き場所がないし部屋の雰囲気にも合わなくて…」とお困りの方には、こういった現代的なミニ仏壇を使用してお祀りするのもおすすめです。

ミニモダン仏壇

2. 棚や台の上に、お参りのスペース(ステージ)を作る

お仏壇を安置する代わりに、棚やチェストの上などにお参りのスペース(ステージ)を作成し、お位牌をお祀りすることも方法のひとつです。

写真では、専用のベースとスタンドを使ってお参り用のステージを作成しています。ベースとスタンドは自由に組み合わせることが可能で、場所を取らずにおしゃれにお位牌やお仏具をお祀りできます。

ステージ仏壇

■お仏壇なしでお位牌を飾ることについて詳しくはこちら

お仏壇へのお位牌の飾り方(祀り方)と、お仏壇がない場合のお位牌の飾り方についても解説しています。

3. お仏壇・ステージを自作(DIY)する

置き場所に合わせて、お仏壇やお参り用のステージを自作(DIY)しても構いません。ホームセンターや100円ショップなどで材料となる板材を購入して作成したり、既製品のカラーボックスをリメイクしたりするケースが多いようです。

手作りのメリットは、好きなサイズ・デザインにすることができることと、世界にひとつしかない特別なお仏壇やステージを飾れることです。既製品には少ない「壁掛けタイプ」の作成や、押入れに作り付けるなど、スペースを自由に活用することが可能です。

ただし、お仏壇は一般的に、何年・何十年と長く飾るものですので、耐久性には注意が必要です。

※DIYとは…専門ではない人が自分で何かを作成・修理などすることです。英語のDo It Yourselfの頭文字をとっています。日曜大工をイメージするとよろしいかもしれません。

よくある質問

お仏壇にまつわるよくある5つの質問について回答いたします。

Q1. お仏壇を引き継ぐ際、手続きなどは必要でしょうか。

A. 特別な手続きは必要ありません。

お仏壇の継承には、特に必要な手続きはございません。継承者についても決まりはありませんので、家族以外の人が引き継ぐこともできます。また、お仏壇は「祭祀財産(神仏や祖先を祀るために必要な財産)」に含まれ、相続税はかかりません。

Q2. ペットを供養したいと考えています。どのようにしたらいいですか。

A. ペット用のお仏壇やお仏具を飾られることをおすすめします。

近年は、家族の一員であるペットのためにお仏壇を準備される方も増えてきています。一般的にペット用のお仏壇は、人間とは別のものを準備します。仏教では人間と動物は住む世界が違うという考えがあるためです。

■ペット仏壇について詳しくはこちら

ペット供養に必要なお仏壇を3つのタイプから紹介します。お飾りにあるといい品物もあわせて案内しています。

Q3. お仏壇には「魂入れ」が必要なのでしょうか。

A. お仏壇への魂入れは不要と考えられていますが、菩提寺にご相談ください。

お仏像・お位牌といった、手を合わせる対象には「魂入れ※」が必要ですが、お仏壇自体に魂は宿らないため、魂入れは不要と考えられています。

しかし、お寺のお考えによってはお仏壇に対しても魂が宿るとするケースもあり、その場合には僧侶の読経による魂入れを必要とする場合もあります。詳しくは菩提寺に確認されることをおすすめします。

※魂入れ…開眼供養(かいげんくよう)とも呼ばれ、僧侶の読経により、ものに魂を宿らせる儀式のこと

Q4. お仏壇とお墓の役割の違いを教えてください。両方準備しないといけませんか。

A. お仏壇とお墓にはそれぞれの役割があり、意味合いが異なります。

-

お仏壇

「家の中のお寺」つまり、ご本尊様の信仰のためにお仏像(または掛軸)をお祀りするためのもの。また、先祖供養のためにお位牌(魂)をお祀りし、ご供養する場所。

-

お墓

故人様、ご先祖様のお骨(身体)を収蔵し、ご供養する場所。

お仏壇は本来、ご本尊様や脇侍をお祀りするためのものです。しかし、時代の変化とともにご本尊様の信仰よりも先祖供養のためのものという意味合いが強くなり、そういった意味では、お仏壇とお墓の必要性は近いとも考えられます。

お仏壇とお墓は両方準備しないといけないという厳密な決まりはありません。両方準備される方、片方のみ準備される方、両方とも持たない方など、人や家庭によってさまざまです。お仏壇やお墓は亡くなった大切な方への想いを繋ぐ場です。大きくて立派なものでなくても、無理のない範囲で自分たちができるご供養を考えてみてはいかがでしょうか。

Q5. 永代供養する場合、お仏壇やお位牌はどうしたらいいですか。

A. お仏壇とお位牌はお手元に残されることをおすすめします。

お墓を引き継ぐ人がおらず、「お墓じまい(墓石の撤去と土地の返還)」を行った後、お骨を「永代供養(えいたいくよう)」される方が増えてきています。永代供養とは、寺院の僧侶や霊園にお骨の供養や管理を行ってもらう埋葬方法のことです。

永代供養により先祖代々のお墓がなくなっても、お仏壇やお位牌まで処分しなければならないという決まりはありません。お仏壇は、自宅でご本尊様や亡くなられた方にお参りするための大切な場所です。亡くなられた方のご供養を家族が続けられることは全く問題ございませんので、引き続き大切にされることをおすすめします。

お仏壇の置き場所に困る場合は「お仏壇はいらない?省スペースでお参りする方法」を参考にご検討されてはいかがでしょうか。お仏壇の処分が必要な場合は、下記の関連リンクで方法を詳しく解説しています。

■お仏壇の処分について詳しくはこちら

お仏壇が不要になった方や、お買い替えによりお仏壇の処分を検討している方に、4つの方法と費用、注意点を解説しています。

お仏壇のご購入は「仏壇公正取引協議会」加盟店で

お仏壇の購入は、「仏壇公正取引協議会」に加盟している企業・店舗をおすすめします。

「お仏壇は適正価格が分かりづらく、不当な二重価格表示が横行している」という消費者から寄せられた多くのクレームを受け、仏壇公正取引協議会は2012年5月に発足されました。使用材料の表示区分や、原産国表示、景品表示法で以前から規定のあった二重価格表示に関してルールを設け、より安心してお客さまにお仏壇を購入していただける情報提供を目的としています。

当社は業界のリーディングカンパニーとして仏壇公正取引協議会に加入し、公正取引委員会及び消費者庁が認めたルールを順守して営業活動を行っています。

■仏壇公正取引協議会について詳しくはこちら

当社が加入している仏壇公正取引協議会について、設立の背景と、加盟店・加盟企業が順守している基準の内容について解説しています。