お彼岸法要とは?そもそもお彼岸って何?

まず初めに、そもそもお彼岸はどんな意味があり、具体的にいつ何をするべきなのかといった基本を踏まえた上で、お彼岸法要とは何かを簡単に解説します。

お彼岸とは?いつ何をする?

お彼岸とは日本独自の風習であり、現代においては「ご先祖様への感謝の気持ちを込めて供養を行う時期」として位置づけられています。

お彼岸は、日本古来の風習が後から仏教的解釈によって意味付けされたことで生まれました。古来より、お彼岸時期にはお墓参りや先祖祭りの慣習があり、その後仏教伝来によって「あの世(彼岸)との距離が最も近くなるお彼岸時期に修行を行うことで、煩悩に満ちたこの世(此岸)を脱して悟りに至ることができる」という仏教の考えが加わりました。

お彼岸の期間

お彼岸は春秋の年2回あり、「春分の日・秋分の日を中日とした7日間」がお彼岸の期間として定められています。

2024年(令和6年)の秋彼岸と2025年(令和7年)の春彼岸の日程は、それぞれ以下の通りです。

■2025年(令和7年)春のお彼岸日程

- 3月17日(月)…春彼岸入り(初日)

- 3月20日(木・祝)…中日(春分の日)

- 3月23日(日)…春彼岸明け(最終日)

■2025年(令和7年)秋のお彼岸日程

- 9月20日(土)…秋彼岸入り(初日)

- 9月23日(火・祝)…中日(秋分の日)

- 9月26日(金)…秋彼岸明け(最終日)

お彼岸にやるべきこと

お彼岸はご先祖様の供養を行う期間とされていますので、墓所の掃除とお墓参り、お仏壇のお参りとお供えを行います。ご自宅のお仏壇だけでなく、実家や他家に訪問して、お参りとお供え(手土産)を贈る方も多くいらっしゃいます。

また、地域やお寺の考えによってはお彼岸法要が執り行われますので、参加するようにしましょう。

そのほか、お彼岸を迎える前には、日頃の感謝を込めて、普段は省略してしまいがちな部分もしっかりお掃除しておくと良いでしょう。長い期間使用したことでお仏具が傷んでしまっている際は、この機会に買替えをご検討いただくのもおすすめです。

■お彼岸について詳しくはこちら

お彼岸とは、春(3月)と秋(9月)の年2回に行われる仏教行事です。このページでは、お彼岸の意味や具体的なお彼岸日程、4つのやるべきことなど、お彼岸の基本を解説しています。

お彼岸法要とは

お彼岸は、ご先祖様や故人様のご供養に適した時期とされているため、寺院や地域によっては「お彼岸法要」を実施する場合があります。お彼岸法要では、故人様の冥福を祈り、僧侶による読経や参列者による焼香などが行われます。

お彼岸の法要は大きく分けて2種類あり、地域やお寺の考えによっても異なりますが、お寺の敷地内で行う「合同法要」と、ご自宅に僧侶をお招きして行う「個別法要」があります。

合同法要がある場合はハガキなどで事前告知を行うお寺もあるようですが、どちらの法要を行うか不明な場合は、まずはお寺にご連絡を入れてご相談するといいでしょう。

■お彼岸法要では、お布施やお供えが必要なの?

家族などの身内でお寺内のお墓参りのみを行う際には、お布施は不要な場合が一般的です。

一方で、合同法要に参加する場合や、個別に法要を執り行う場合には、お経上げいただいた僧侶へのお礼として、お布施を包むのが通例です。

ご自宅に住職を招いて個別法要を行う場合には、お布施とは別に「御車代(交通費)」の用意が必要です。

また、お仏壇の近くにお膳やお菓子、お花などのお供え物も準備します。

お寺に直接ご確認いただいても失礼にはあたりませんので、もし何をどのように用意すべきか分からない場合には事前にご相談いただくと安心です。

彼岸法要はいつからあるの?

日本最古のお彼岸は、平安時代初期に行われた、無実の罪を訴えて死去した早良親王(さわらしんのう)の怨霊を鎮めるための祈りの行事だとされています。平安時代に編纂された「日本後紀」では、延暦二十五年(806年)、春分と秋分を中心とした前後7日間にわたり、早良親王のために全国の国分寺で読経がおこなわれたとの記載があります。

その後、「彼岸会(ひがんえ)」という行事として、春分・秋分を中心とする七日間に開催されるようになり、江戸時代にかけて年中行事として民衆に定着したとされています。

浄土真宗でもお彼岸法要は行うの?

浄土真宗は他の宗派と考えが異なり、亡くなられた方の魂はすぐに成仏して仏様になると考えられているため、お彼岸時期の先祖供養(お墓参りやお供え)自体は一般的には行いません。

また、他の宗派ではお彼岸時期に悟りを開くための修行(六波羅蜜の実践)が推奨されていますが、浄土真宗では「念仏を唱えれば誰でも阿弥陀様の慈悲の力(他力)によって救われる」という考えがあるため、これらの修行も基本は行いません。

その代わり、浄土真宗では「讃仏会(さんぶつえ)」と呼ばれる寺院主催の彼岸法要が開かれます。ただし、この法要は他の宗派における先祖供養の意味合いとは異なるため、読経などは行わず、「法話を聴聞し、仏様への感謝や祈りをささげて過ごす場」として設けられています。

浄土真宗におけるお彼岸には、彼岸法要に参加するほか、日ごろの感謝を込めてお仏壇のお掃除をしたり、いつもより豪華なお供えをして差し上げるのもおすすめです。

お彼岸におけるお布施の金額相場

彼岸会などのお彼岸法要に参加したり、ご自宅で法要を営む際には、お寺に対するお礼としてお布施(心付け)をお渡しするのが通例です。お寺によっては法要のお布施額を明確に定めている場合もありますが、もし分からない場合は、直接お問い合わせしても失礼にはあたりません。

ただし、もし「お気持ちで」と言われた場合のために、お彼岸にお布施が必要となる3つのケース別に、具体的な費用相場をそれぞれご紹介いたします。

ケース別のお布施相場

お布施の金額は、法要の形式や規模によって異なります。ここでは、合同法要に参加する場合、個別法要を営む場合、お墓に卒塔婆を建てる場合の一般的な相場をご紹介します。

彼岸会(合同法要)に参加する場合

お彼岸時期には、お寺の敷地内で「彼岸会(ひがんえ)」と呼ばれる合同法要(合同供養)が行われることがあります。

お寺の考えによっても異なりますが、彼岸会(合同法要)に参加する場合の一般的なお布施相場は、【3千円~1万円程度】とされています。

自宅で個別法要を営む場合

お寺のお考えによっては、お彼岸にもお盆と同じように自宅での個別法要が行われる場合があります。

僧侶をご自宅に招いて個別法要を営む場合、一般的なお布施相場は【3万円~5万円程度】とされており、必要に応じて交通費として別途「御車代」を【5千円~1万円程度】お渡しします。

お墓に建てる卒塔婆を依頼する場合

「塔婆(とうば)」または「卒塔婆(そとば)」は、故人の冥福を祈ってお墓の脇や後部に立てかける木の板のことです。塔婆を用意するタイミングに決まりはありませんが、お盆やお彼岸をはじめ、年忌法要や納骨などの節目ごとに立てる場合が一般的です。

塔婆を立てる際のお布施相場は、特にお寺から指定がない場合には1本当たり【3千円~1万円程度】が一般的です。

お渡しする際は、分かりやすいようにお布施とは別の袋に包み、表書きは「塔婆料」や「卒塔婆料」と記載すると良いでしょう。

お布施相場に関するマナー

以下に、お布施の相場を検討する際のマナーについて、よくお寄せいただく疑問を解説いたします。

用意する際に避けた方がいい金額はある?

法要に参列する際に渡す香典を用意する際には、「4(死)」や「9(苦)」といった忌み数や、故人との縁が切れることを連想させる偶数の金額は避けるべきとするマナーがあります。

一方で、お布施に関しては、住職に対する読経のお礼として渡すものであるため、特定の金額がタブーとされることはありません。

ただし、あまりにも少額では失礼にあたる可能性があるため、相場を参考にして適切な金額を包むことが大切です。

もし金額の目安が分からない場合は、事前に寺院に相談するか、地域の慣習を確認するとよいでしょう。

宗派によってお布施の相場に違いはある?

「曹洞宗や真言宗など、宗派によってお布施の相場にも何か違いがあるの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

結論として、お布施の金額は、宗派による明確な違いは基本的にありません。お布施の相場は、法要の規模(個別か合同か)や、お寺ごとの考え方、地域の慣習などによって変わることが一般的です。

お彼岸法要のお布施マナー|封筒の表書き・お金の入れ方

仏事で現金をお包みする際には、「不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)」と呼ばれる封筒を使用するのがマナーです。この項目では、お彼岸法要における封筒の選び方、封筒の書き方(表書き)、お金の入れ方、実際の渡し方といったお布施の封筒に関するマナーを図付きで解説します。

お布施を入れる封筒の選び方

お彼岸のお布施を入れる袋は大きく分けて2種類あり、「奉書紙(ほうしょし・ほうしょがみ)」と呼ばれる和紙か、無地の白封筒に入れてお渡しする形が基本です。

現金を半紙で包み、その上から奉書紙で包む形が最も丁寧ですが、もし難しい場合には、無地の白封筒に入れてお渡しする形でも問題ございません。

封筒の表書き

お彼岸におけるお布施の表書きは「お布施」または「御布施」とし、その下には施主の姓名をフルネームで記入します。

もし交通費やお食事代も包む場合には、別途不祝儀袋を用意して、それぞれ「御車代」「御膳料」の表書きを使用します。

仏壇仏具専門店や文具店では、最初から御布施の印字がされた封筒も販売しています。もし自分で記入する場合は、薄墨ではなく濃い墨の筆ペンなどを使って書くとよいでしょう。

封筒の裏書き(金額・連絡先)

連絡先(住所や電話番号)や入れた金額などの詳細は、封筒裏側の左下に記載します。中袋があるタイプの場合は、中袋表面に縦書きの漢数字(旧字体)で金額を記入し、裏面に住所や氏名などの連絡先を記入します。

金額(数字)を書く際は、縦書きかつ旧字体の漢数字を使用し、頭に「金」・末尾に「圓(えん)」とつけるのがマナーです。

| アラビア数字 | 漢字(旧字体) |

| 3,000円 | 金参阡圓 |

| 5,000円 | 金伍阡圓 |

| 10,000円 | 金壱萬圓 |

| 30,000円 | 金参萬圓 |

| 50,000円 | 金伍萬圓 |

| 100,000円 | 金壱拾萬圓 |

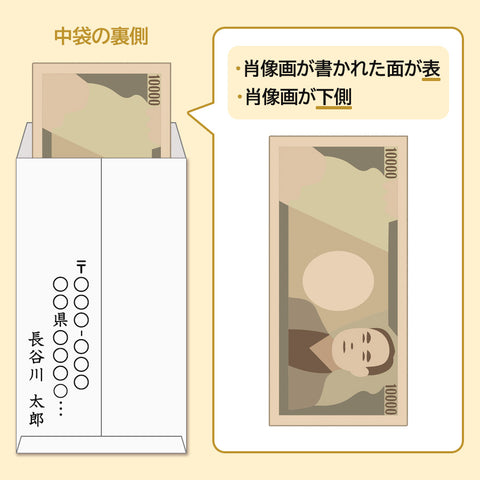

封筒へのお金の入れ方

封筒(不祝儀袋)にお札を入れる際は、封筒を開ける際に【肖像画が書かれた面が表・肖像画が下側】に見える向きで入れるのが一般的です。

また、お札を複数枚入れる場合には、お札の向きを全て揃えて入れるように気を付けましょう。

お布施の渡し方

お布施は、「袱紗(ふくさ)」と呼ばれる布にお布施を入れて持ち運びます。

住職にお渡しする際には、お布施を素手で直接お渡しするのは失礼にあたりますので、「切手盆」や「名刺盆」と呼ばれる黒塗りのトレーに載せて、ご住職から文字が読める向きにしてお渡しするのがマナーです。「お勤めありがとうございました」「お納めください」など、お経をあげていただいた感謝の気持ちが伝わる一言も添えると丁寧です。

お金を持ち運ぶ際に使用する袱紗は、色・形ともに様々な種類がございますが、紫色のふくさは、冠婚葬祭どちらでも使用できて便利です。

また、簡単に包めるポケット付きタイプや、切手盆の代わりにもなる台付きタイプなどもございます。

■袱紗(ふくさ)について詳しくはこちら

袱紗の選び方や使い方を知りたい方へ向けて、袱紗の意味や購入場所、包み方・渡し方、選び方などを解説します。

■御膳料について詳しくはこちら

葬儀や法事・法要で会食を省略したり、住職が辞退された場合は、お布施や御車代とは別に「御膳料」をお渡しします。このページでは、封筒の書き方や金額相場など、御膳料の基本を解説します。

お彼岸法要の服装マナー

最後に、お彼岸法要に参列する際にどのような服装で行くべきかお悩みの方に向けて、基本的な服装マナーを解説いたします。服装検討のご参考になさってください。

彼岸法要では、基本的に平服での参列が一般的

お彼岸法要はお悔やみごとではないため、基本的には喪服ではなく平服での参列が一般的とされています。

ただし、平服といっても普段着ではなく、「略喪服(りゃくもふく)」と呼ばれる、黒や紺、グレーなどの落ち着いた色合いのスーツやワンピースなど、フォーマルな服装を選ぶのが望ましいでしょう。

法要の形式によって適した服装が異なる場合もある

法要の形式によっても、適した服装が異なる場合があります。例として、寺院で行われる合同法要では他の檀家と同席するため、よりフォーマルな服装が適しているケースも見られます。

一方、自宅で親族のみの個別法要を営む場合は、やや柔らかい雰囲気の服装でも問題ないケースもあります。

また、故人が亡くなってから日が浅い場合には、喪服を着用した方がよいと考える場合もあります。

不安な場合は、事前に他の参列者と相談し、服装の方針を確認しておくと安心です。

これだけは気を付けたい、避けるべき服装

最後に、法要参加時に避けるべき服装やポイントをご紹介いたします。基本的なマナーを守り、失礼のない服装を心がけると良いでしょう。

- 派手な色味やだらしなさを感じさせるもの

- 露出の多いもの

- 毛皮(ファー)や革製品の服やカバン

※殺生を連想させるため。

■法事の服装について詳しくはこちら

喪服の種類や法事ごとの違い、男女別のマナーなど、法事の服装に関する基本を解説したページです。「略喪服(平服)」に関する説明もございます。

お彼岸関連記事はこちら

お彼岸の総合ぺージはこちらです。

お彼岸とは、春(3月)と秋(9月)の年2回に行われる仏教行事です。このページでは、お彼岸の意味や具体的なお彼岸日程、4つのやるべきことなど、お彼岸の基本を解説しています。

この記事を読んだ方は以下の記事も読んでいます。