初彼岸(はつひがん) とは?意味・期間

四十九日後に初めて迎えるお彼岸のことを「初彼岸」と呼びます。この項目では、お彼岸自体の意味や期間などの基礎知識の解説や、初彼岸は何か特別なのかについて解説いたします。

そもそもお彼岸とは?

そもそもお彼岸とは日本独自の風習であり、現代においては「ご先祖様への感謝の気持ちを込めて供養を行う時期」として位置づけられています。

お彼岸は、日本古来の風習が後から仏教的解釈によって意味付けされたことで生まれました。古来より、お彼岸時期にはお墓参りや先祖祭りの慣習があり、その後仏教伝来によって「あの世(彼岸)との距離が最も近くなるお彼岸時期に修行を行うことで、煩悩に満ちたこの世(此岸)を脱して悟りに至ることができる」という仏教の考えが加わりました。

お彼岸の期間

お彼岸は春秋の年2回あり、「春分の日・秋分の日を中日とした7日間」がお彼岸の期間として定められています。

2025年(令和7年)の春彼岸・秋彼岸の日程は、それぞれ以下の通りです。

■2025年(令和7年)春のお彼岸日程

- 3月17日(月)…春彼岸入り(初日)

- 3月20日(木・祝)…中日(春分の日)

- 3月23日(日)…春彼岸明け(最終日)

■2025年(令和7年)秋のお彼岸日程

- 9月20日(土)…秋彼岸入り(初日)

- 9月23日(火・祝)…中日(秋分の日)

- 9月26日(金)…秋彼岸明け(最終日)

■お彼岸について詳しくはこちら

お彼岸とは、春(3月)と秋(9月)の年2回に行われる仏教行事です。このページでは、お彼岸の意味や具体的なお彼岸日程、4つのやるべきことなど、お彼岸の基本を解説しています。

初彼岸って何か特別なの?

四十九日が明けてから初めて迎えるお盆は「初盆(はつぼん)」と呼ばれ、白紋天と呼ばれる提灯を飾ったり盛大にお供えをしたりと、初盆ならではのやるべきことが様々あります。

一方で、初彼岸は何か特別なことをするべきという決まりはございません。初彼岸は、お彼岸という行事を知り、仏様にちなんだ家族行事の一つをするきっかけとして捉えていただくと良いでしょう。

四十九日が明ける前(四十九日法要前)にお彼岸を迎える場合、初彼岸は翌年となります。

■お彼岸とお盆の違いについて詳しくはこちら

お彼岸とお盆について、意味・期間・やるべきことの3つの観点から、具体的に違いを解説いたします。

初彼岸にやるべきこと・お供えの基本

初彼岸も含め、お彼岸は、ご先祖様に感謝の気持ちを込めて供養を行い、また仏教修行を通じて自分自身を見つめ直す機会であるとされています。

この項目では、お彼岸の事前準備と4つのやるべきことを簡単にご紹介します。また、お彼岸におすすめのお供え物や金額相場など、お供えの基本もあわせて解説します。

■お彼岸の準備・やるべきこと

【事前準備】仏壇仏具の掃除

お彼岸当日のお掃除はバタバタしてしまいますので、なるべく事前に済ませておくと安心です。日頃の感謝を込めて、普段は省略してしまいがちな部分もしっかりお掃除しましょう。

長い期間使用したことでお仏具が傷んでしまっている際は、この機会に買替えをご検討いただくのもおすすめです。

お手入れ用品

やること1.お墓掃除・お墓お参り

お彼岸には、家族揃ってお墓掃除とお墓参りに行きましょう。

特にお子様と一緒にお墓参りに行くことは、ご先祖様を敬う気持ちを通して、人を大切にする気持ちを育てることにも繋がるといわれています。

お墓参り用品

■お彼岸のお墓参りついて詳しくはこちら

お彼岸にお墓参りをする意味・必要性、具体的なお墓参りのタイミング、お参り時に持参するお供えなど基本を解説いたします。服装マナー・やお布施についても触れています。

やること2.お仏壇のお参り・お供え

お墓だけでなく、ご自宅のお仏壇にも忘れずお参りとお供えをしましょう。

お彼岸のお供えとして定番なのは、【ぼた餅・おはぎ、彼岸団子、季節の果物、故人様が好きだった食べ物、精進料理、季節の花】の6つです。

近年は、食べ物や飲み物をかたどったローソクタイプのものをお供えする方も増えています。

そのほか、お手軽なフリーズドライタイプの精進料理セットも人気です。汁物・漬物・煮物・和え物が入っており、ご飯以外はこれ一つでまかなえます。精進料理をお供えの際は、5つの器と箸がセットになっている「御霊供膳(おりょうぐぜん・おりくぜん)」を使用するのが一般的です。

お供え

■お彼岸のお供えについて詳しくはこちら

お彼岸で定番のお供え物の紹介、お供え(手土産)の金額相場、郵送方法など、お彼岸のお供えを解説します。掛け紙(のし)の表書きマナーやお返しについても触れています。

■お彼岸に食べるおはぎ・ぼたもちについて詳しくはこちら

食べる季節やあんこの違いなどの観点から、おはぎとぼたもちの違いを解説します。お彼岸時期に食べる理由やいつ食べるか、作り方などもご紹介します。

神道にもお彼岸はあるの?

ご先祖様をお祀りして信仰する神道でも、仏教と同様にお盆やお彼岸のお参りをします。神道の場合、祖霊舎・神具の掃除やお墓参りを実施するケースが多く見られます。

お供え物には、お米、お酒、塩、水、新鮮な野菜や魚、お菓子などの食べ物を用意します。

やること3.他家へのお参り・お供え(手土産)

地域によっては、お墓参りやお仏壇参りを兼ねて、実家・親戚宅や他家に訪問する風習もあります。その際は、手土産(お供え)も一緒に持って行く形が基本です。

お供え物は「日持ちするもの、小分けにしやすいもの」が基本とされており、進物線香・ローソク、お菓子、花(フラワーギフト)、現金(香典)などが定番品です。

初彼岸における訪問(お参り)時の服装マナーについて、詳しくは<こちら>の項目をご参照ください。

はせがわでは、香木を使用した伝統的な香りから、さくらやバラなどの現代的な香りなど様々な種類の進物線香を取り扱っております。贈答用に、掛け紙(のし)やメッセージカードなどの無料サービスもございます。

贈答用のお線香・ローソク

お供え物に掛ける「のし(掛け紙)」について

お彼岸に持参するお供え物の「のし(掛け紙)」の表書きは、上部中央に「御仏前(御佛前)」または「御供」と書くのが通例です。表書きの真下に渡す側の氏名をフルネームで記入します。

■お線香を贈る際の基本について詳しくはこちら

お線香の贈り方を詳しくを知りたい方に、贈るタイミングやマナーをお仏壇のはせがわが解説します。

やること4.お寺主催の法要(彼岸会)への参加

お彼岸時期には、「彼岸会(ひがんえ)」と呼ばれる、ご先祖様の供養法要を執り行うお寺もあります。基本的にはお寺の敷地内で行われますが、地域やお寺の考えによっては、ご自宅に僧侶をお招きして個別法要を行う場合もございます。

初彼岸の法要でお渡しするお布施について、詳しくは<こちら>の項目をご参照ください。

■お彼岸の法要について詳しくはこちら

お彼岸法要におけるお布施の金額相場や表書き、お金の入れ方などお布施の基本を解説いたします。法要に参列する際の服装マナーにも触れています。

浄土真宗では、初彼岸に何をする?

浄土真宗は他の宗派と考えが異なり、亡くなられた方の魂はすぐに成仏して仏様になると考えられているため、初彼岸を含め、お彼岸時期の先祖供養(お墓参りやお供え)は一般的には行いません。

その代わり、浄土真宗ではお寺で開かれる彼岸法要(「讃仏会(さんぶつえ)」とも呼ばれる)に参加して法話を聴聞し、仏様への感謝や祈りをささげて過ごすと良いとされています。

そのほか、日ごろの感謝を込めてお仏壇のお掃除をしたり、いつもより豪華なお供えをして差し上げるのもよいでしょう。

初彼岸の香典・お布施マナー|金額相場・表書き

お彼岸をはじめ、四十九日やお盆などの仏事では、お香やお花の代用として故人にお供えする金銭として「香典(こうでん)」を贈る風習があるほか、法要でお経上げいただいた際には、僧侶へのお礼として「お布施」と呼ばれる金銭をお渡しする風習があります。

この項目では、お彼岸でお渡しする香典・お布施について、一般的な金額相場、不祝儀袋(香典袋)の選び方と表書き、お金を入れる向きなど、基本的な香典マナーを具体的に解説いたします。

お彼岸の香典相場

彼岸時期に実家や他家にお参りする際は、お供え物、または香典(現金)を持参するのが一般的です。以下に、お彼岸における香典相場をご紹介します。

通常のお彼岸の香典相場

通常のお彼岸におけるお供えの金額相場は、【3千円~5千円程度】が一般的とされています。もし現金(香典)と品物を一緒に持参する場合には、総額が5千円に収まる程度にすると良いでしょう。

(例:現金3千円+品物2千円=総額5千円)

また、生前によくお世話になった方に対しては、【5千円~1万円程度】と通常より高めにご用意する場合が一般的です。ただし、あまり高額すぎても気を遣わせてしまうことがありますので注意が必要です。

初彼岸の香典相場

一般的には、初彼岸の場合にも通常と変わらず【3千円~5千円程度】の相場を目安としていただき問題ありません。 ただし、自宅に僧侶を招いて「彼岸法要」を行うご家庭に対しては、【1万円~3万円程度】を目安に香典をお渡しするのがマナーとされています。

お彼岸法要のお布施相場

初彼岸であってもお彼岸に法要を行うことは多くなく、家族などの身内でお墓参りのみを行うパターンが一般的ですが、もし彼岸会などのお彼岸法要に参加する際は、お寺に対するお礼としてお布施をお渡しします。

お彼岸の法要は大きく分けて2つあり、お寺の敷地内で行う「合同法要」と、ご自宅に僧侶をお招きして行う「個別法要」があります。

以下に、お彼岸にお布施が必要となる3つのケース別(合同法要に参加する場合・個別法要を営む場合・お墓に建てる卒塔婆を依頼する場合)に、具体的な費用相場をご紹介いたします。

彼岸会(合同法要)に参加する場合

お彼岸時期には、お寺の敷地内で「彼岸会(ひがんえ)」と呼ばれる合同法要(合同供養)が行われることがあります。

お寺の考えによっても異なりますが、彼岸会(合同法要)に参加する場合の一般的なお布施相場は、【3千円~1万円程度】とされています。

個別法要を営む場合

お寺のお考えによっては、お彼岸にもお盆と同じように自宅での個別法要が行われる場合があります。

個別法要を営む場合の一般的なお布施相場は【3万円~5万円程度】とされており、必要に応じて交通費として別途「御車代」を【5千円~1万円程度】お渡しします。

お墓に建てる卒塔婆を依頼する場合

「塔婆(とうば)」または「卒塔婆(そとば)」は、故人の冥福を祈ってお墓の脇や後部に立てかける木の板のことです。塔婆を用意するタイミングに決まりはありませんが、お盆やお彼岸をはじめ、年忌法要や納骨などの節目ごとに立てる場合が一般的です。

塔婆を立てる際のお布施相場は、特にお寺から指定がない場合には1本当たり【3千円~1万円程度】が一般的です。お渡しする際は、分かりやすいようにお布施とは別の袋に包み、表書きは「塔婆料」や「卒塔婆料」と記載すると良いでしょう。

不祝儀袋(香典袋)の選び方

現金をお包みする際には、「不祝儀袋(ぶしゅうぎふくろ)」や「香典袋(こうでんぶくろ)」、「のし袋」などと呼ばれる封筒を使用するのがマナーです。

香典の袋

お彼岸の香典を入れる袋は、黒白または双銀結び切りの水引がついた、白無地または蓮の花が描かれた袋を選びましょう。

(関西地方などの一部地域によっては黄白の水引を用いる場合もございます。)

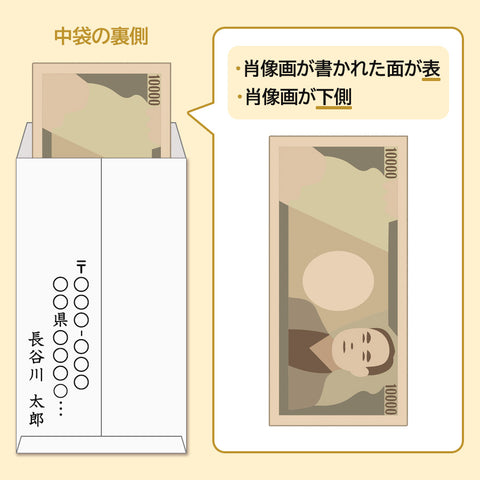

一般的な不祝儀袋は中袋と外包みに分かれており、金額や連絡先は中袋に、どんな用途で贈るのかの表書きは外包みに記入する形が通例です。

お布施の袋

お彼岸のお布施を入れる袋は大きく分けて2種類あり、「奉書紙(ほうしょがみ)」と呼ばれる和紙か、無地の白封筒に入れてお渡しする形が基本です。現金を半紙で包み、その上から奉書紙で包む形が最も丁寧ですが、もし難しい場合には、無地の白封筒に入れてお渡しする形でも問題ございません

不祝儀袋(香典袋)の表書き

香典の表書き

香典の表書きは、外包みの上部中央に「御仏前」「御佛前」「御供物料」のいずれかを書き、その真下に渡す側の氏名をフルネームで記入します。

※先方が四十九日以内の場合には、お彼岸としてではなく四十九日のお悔みとして「御霊前」の表書きを選びましょう。

お布施の表書き

布施の表書きは、「お布施」または「御布施」と書き、その下には施主の姓名をフルネームで記入します。

もし交通費やお食事代も包む場合には、別途不祝儀袋を用意して、それぞれ「御車代」「御膳料」の表書きを使用します。

仏事店などで不祝儀袋を購入する場合は、既に表書きが印字済みのものも多いですが、自分で記入する場合は濃い墨の筆ペンなどを使って書くとよいでしょう。

金額・連絡先の書き方

入れた金額や住所氏名などの詳細は、香典袋の中袋に記入します。

金額は表面に縦書きの漢数字(旧字体)で記入し、住所や氏名などの連絡先は中袋の裏面左下に記入しましょう。

もし中袋がないタイプの袋の場合は、外包みの裏側に直接記入します。

不祝儀袋(香典袋)にお札を入れる向き

不祝儀袋にお札を入れる際は、封筒を開ける際に【肖像画が書かれた面が表・肖像画が下側】に見える向きで入れるのが一般的です。

また、お札を複数枚入れる場合には、お札の向きを全て揃えて入れるように気を付けましょう。

お金を持ち運んだり包んだりする際には、「袱紗(ふくさ)」を使用します。色・形ともに様々な種類がございますが、紫色のふくさは、冠婚葬祭どちらでも使用できて便利です。

また、簡単に包めるポケット付きタイプや、切手盆の代わりにもなる台付きタイプなどもございます。

不祝儀袋・袱紗(ふくさ)

■香典を入れる袱紗(ふくさ)について詳しくはこちら

ふくさの選び方や使い方を知りたい方へ向けて、袱紗の意味、どこで買えるか、包み方と渡し方、形・色・柄の種類や選び方など、ふくさの基本を解説します。

初彼岸も返礼品は必要?定番品・渡すタイミング

一般的に、法要や法事の際にお供え物や香典をいただいた場合は、お返しの品を贈るのがマナーです。ここでは、初彼岸を迎えて他家からお供え物をいただいた場合のお返しについて、返礼品(お返し)の必要性、返礼品として定番の品物、具体的な相場を簡単に解説します。

初彼岸にもお返しは必要?

初彼岸を含むお彼岸は、四十九日やお盆とは異なり、大々的に法事は行わずに身内中心で営む場合がほとんどのため、基本的にはお彼岸のお供えはいただいてもお返しは不要と言われています。

しかし一方で、今後のお付き合いのことも踏まえてお礼をしたいなどのお考えがある場合には、お彼岸でもお返しをする方もいらっしゃいます。

お彼岸の前にご家族の皆様で事前に相談しておき、お返しをするかしないかを決めておかれるといいでしょう。

初彼岸の返礼品に適した品物・相場

■お返しに適した品物

海苔、お茶、洗剤、カタログギフトなど、後に残らない消えもの(日用品などの消耗品)

■金額相場

いただいたお供えの1/3~1/2(半額)程度

※お供えそのものの金額相場が3千円~5千円程度ですので、基本的には千円~2千500円程度の比較的軽いものが望ましいとされています。

のし(掛け紙)の書き方

返礼品の「のし(掛け紙)」の表書きは、「志」や「粗供養」と書くことが一般的です。水引は白黒の結び切り(地域によっては黄白の結び切り)を使用します。

返礼品を渡すタイミング

お彼岸のお供えのお返しは、一般的な法事のお返しと同様に、以下のタイミングでお渡しするのが基本です。

- あらかじめお返し品を用意しておき、訪問いただいた際に直接お渡しする

- 後日お彼岸が明けてから、お礼状を添えて郵送する

お礼状の書き方

返礼品を郵送する場合にはお礼状を同封するとより丁寧です。特定の人へ宛てたお手紙を添える場合は「信書」扱いで対応する必要がありますので、必ず「信書便」で送りましょう。

◆お礼状の例文

拝啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます

この度 亡 〇〇 〇〇(故人様の氏名)儀 初彼岸法要に際しましては ご多用中のところご鄭重なるご厚志を賜りまして心より厚く御礼申し上げます

おかげさまで 初彼岸法要を滞りなく済ませることができました

つきましては 供養のしるしとして 心ばかりの品をご用意いたしました 何卒ご受納賜りたくお願い申し上げます

ご厚情に感謝申し上げますとともに 今後も変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます

本来であれば拝眉の上 御礼申し上げるべきところではございますが 略儀ながら書中をもちまして謹んでご挨拶申し上げます

敬具

令和〇年〇月〇日

郵便番号

住所

施主のフルネーム

親族一同

お彼岸の服装マナー|訪問・お墓参り・法要

初彼岸を含め、お彼岸の服装に絶対的な決まりはありませんが、実家に訪問する場合やお墓参りに行く場合など、TPOに応じてお選びいただくと安心です。以下に、パターン別にお彼岸の服装マナーをご紹介します。

パターン1.実家や他家に訪問する際の服装

実家や親戚、知り合いなどの家までお参りにいく際の服装は、基本的に平服、または落ち着いた雰囲気の普段着で問題ございません。

ただし、なるべく派手な色味は避けて、落ち着いた色味でシンプルなデザインの服装をお選びいただくと良いでしょう。

パターン2.お墓参り時の服装

お彼岸時期のお墓参りに行く際は、家族のみや個人間のお参りであれば、一般的に平服や普段着で問題ありません。

また、寺院墓地(お墓がお寺にあるケース)などで本堂にご挨拶する必要がある場合には、失礼に当たらないようカジュアルな服装は避け、落ち着いた服装を選ぶようにしましょう。

パターン3.彼岸法要(彼岸会)に参加する場合

お彼岸法要はお悔みごとではありませんので喪服ではなく構いませんが、法要への参加となりますので、平服を着用いただくのが一般的です。

平服は普段着やカジュアルな雰囲気の服ではなく、自由度の高いフォーマルな服装のことを指します。男性であれば黒やグレー系の色合いのシャツにズボン、女性なら落ち着いた色のブラウスにスカート、またはワンピースなどがおすすめです。

お彼岸関連記事はこちら

お彼岸の総合ぺージはこちらです。

お彼岸とは、春(3月)と秋(9月)の年2回に行われる仏教行事です。このページでは、お彼岸の意味や具体的なお彼岸日程、4つのやるべきことなど、お彼岸の基本を解説しています。

この記事を読んだ方は以下の記事も読んでいます。