お彼岸におすすめのお供えは?実家にもお供えは必要?

お彼岸時期のお供えとして一般的なのは、お菓子(菓子折り)やお花、果物などです。しかし、お供え先によってもお供えすべきものは変わってきます。

この項目では、ご自宅でお仏壇にお供えする場合・贈答品として他家へお供えする場合・実家にお供えする場合の3パターン別に、定番のお供えをご紹介します。

また、ご自身の実家に対するお供え(手土産)をする場合はどうしたらいいかについてもあわせて解説いたします。

【目次】お彼岸におすすめのお供え(パターン別)

1.ご自宅のお仏壇にお供えする場合

仏教では、「香・花・灯明・浄水・飲食」の5つのお供えが大切だとする「五供(ごく)」という考え方があります。ご自宅のお仏壇へのお供えにおいては、「お線香・お花・ローソク・お茶・お水・食べ物」が大切なお供えにあたります。

お彼岸時期も同様に上記の五供をお供えしますが、お彼岸時期はご先祖様への日頃の感謝を伝えるための期間ですから、いつもより盛大にお供えをするのが通例です。

■お彼岸時期の代表的なお供え

ぼたもち・おはぎ

春彼岸には「ぼたもち」、秋彼岸には「おはぎ」をお供えする風習があります。

どちらももち米とあんこを使用したお菓子ですが、 牡丹(ぼたん)の花が咲く春には「ぼたもち」、萩(はぎ)の花が咲く秋には「おはぎ」と呼ばれ、季節によって呼び名が変わります。

また、作り方も若干異なり、ぼたもちはこしあんを使用して牡丹の花の様に大きめに作り、おはぎは粒あんを使用して萩の花のように小振りに作る形が通例です。

※地域によって異なる場合もございます。

■お彼岸時期にぼたもち・おはぎを食べる理由は?

諸説ありますが、一説には、小豆の赤が邪気を払う効果があることや、貴重な砂糖を使用したお菓子であることから、小豆と砂糖を用いたぼたもち・おはぎをお供えすることで、ご先祖様への感謝や家族円満を祈っていたといわれています。

■お彼岸に食べるおはぎ・ぼたもちについて詳しくはこちら

食べる季節やあんこの違いなどの観点から、おはぎとぼたもちの違いを解説します。お彼岸時期に食べる理由やいつ食べるか、作り方などもご紹介します。

お彼岸団子(おひがんだんご)

お彼岸には、「お彼岸団子」と呼ばれるお団子をお供えする風習がある地域もあります。

お彼岸の初日(彼岸入り)に供える団子を「入り団子」、最終日(彼岸明け)に供える団子を「明け団子」と呼び、地域によって形や積み方に違いが見られるのが特徴です。

季節の果物

季節の果物のお供えも一般的です。

「高杯(たかつき)」や「盛器(もりき)」といったお供え用の器(足が高くなっており、仏様への敬意を表すことができるもの)を使用してお供えします。

長時間のお供えでも問題ないよう、リンゴやオレンジ、メロンなどの日持ちする種類の果物がおすすめです。

故人様が生前お好きだった食べ物

故人様が生前好きだったお菓子(菓子折り)や飲み物をお供えするのも通例です。

果物と同様に、高杯や盛器に載せて仏壇にお供えします。

仏教の教えにのっとり、お酒や肉魚などの殺生を連想させるものは避けて選ぶのが基本ですが、近年はお寿司やお酒などをかたどったローソクタイプのものを代わりにお供えする方も増えています。

当社人気ランキング

(故人の好物ローソク)※独自集計

精進料理

肉や魚介類を使わずに作られた精進料理は、お彼岸やお盆などの特別な時にお供えする場合が多いです。

「御料具膳(おりょうぐぜん)」という専用のお膳を使ってお供えします。

近年は、水を加えて電子レンジで温めるだけで手軽に作れる、フリーズドライタイプの精進料理セットも人気です。汁物・漬物・煮物・和え物が入っており、ご飯以外はこれ一つでまかなえます。

また、お供えの際使用する「御霊供膳」は5つの器と箸がセットになっており、お仏壇や葬儀後の後飾り祭壇、盆棚などに飾って使用します。

御霊具膳・精進料理セット

■御霊供膳の並べ方について詳しくはこちら

御霊供膳の宗派別の並べ方や使うタイミング、メニュー例など、御霊供膳に関する基礎知識を解説します。

■お彼岸の食べ物について詳しくはこちら

定番の「おはぎ」「ぼたもち」をはじめ、お彼岸におすすめの料理やお菓子をご紹介します。なるべく避けるべき食べ物についても触れています。

落雁(らくがん)

「落雁(らくがん)」とは、砂糖とでんぷんを含む穀粉(米や大豆など)で作られる砂糖菓子です。蓮や菊の花の形をしたものが多く、淡い色合いが特徴です。水分量の少ない「干菓子」の一種であるため、傷みづらく日持ちします。

お彼岸だけでなく、お盆にもよくお供え物として用いられます。

落雁(イミテーション)

季節の花

お花は普段からお供えするものですが、お彼岸時期はより盛大にお供えするのが一般的です。

お仏壇の花立が小さい場合には、別途大きい花立を用意してお仏壇のそばにお飾りします。

お花を選ぶ際は、トゲや毒があったり香りが強いものは避けて、季節のお花や故人様が好んでいたお花をお供えするといいでしょう。

通年でおすすめな花

- 菊

- ユリ

- カーネーション

- トルコキキョウ

- ラン

春彼岸におすすめな花

- キンセンカ

- スターチス

- マーガレット

- フリージア

秋彼岸におすすめな花

- リンドウ

- ケイトウ

- ソリダコ

■お彼岸の花について詳しくはこちら

お彼岸に適した花の選び方をはじめ、お仏壇・お墓への正しい供え方や贈答マナーを解説します。避けるべき花の種類や、おすすめのフラワーギフトもご紹介します。

お彼岸時期にお墓参りする際には、お墓に対してもお供えをするのが一般的です。

お仏壇へのお供えと同様に「五供(ごく)」が基本ですので、「お線香・お花・ローソク・お茶・お水・食べ物」のいずれかをお供えしましょう。

ただし、墓石にシミが付いたりカラスに食い散らかされてしまうのを防ぐため、お参りが終わったら持ち帰るのが基本的なマナーです。

■お彼岸のお墓参りついて詳しくはこちら

お彼岸にお墓参りをする意味・必要性、具体的なお墓参りのタイミング、お参り時に持参するお供えなど基本を解説いたします。服装マナー・やお布施についても触れています。

2.贈答品として他家にお供えする場合

お彼岸には、自分の家のお仏壇へのお供えだけでなく、初彼岸を迎えるご家庭や、既にお仏壇を置かれているご家庭にもお供え物をお贈りするのが通例です。

手土産として直接持参する場合と郵送する場合がありますが、いずれも「日持ちするもの、小分けにしやすいもの」が望ましいとされています。

■他家に対する定番のお供え

進物線香・ローソク

仏教では「仏様はよい香りや煙を好んで召し上がる」という「香食(こうじき)」の考えがあるため、お線香は贈答品としても一般的です。

贈答用のお線香は「進物線香(しんもつせんこう)」とも言われ、包装された箱入りタイプのものをお贈りします。お線香とローソクがセットになったものもございます。

はせがわでは、沈香(じんこう)や白檀(びゃくだん)などの香木を使用した伝統的な香りから、さくらやバラなどの現代的な香り、中には無香のものまで様々取り扱っています。

当社人気ランキング

(ギフト・贈答用仏具)※独自集計

お菓子(菓子折り)

日持ちして小分けにもしやすいことから、お菓子(菓子折り)もお供えとして人気です。

贈り先の家族構成に関わらず送りやすいため、まんじゅうやおせんべい、羊羹(ようかん)などの和菓子は定番品とされています。そのほか、お子様や若い方がいる家庭へのお供えには、クッキーやマドレーヌなどの焼き菓子も人気があります。

デパートに入っているお店などでは、お彼岸時期になると手土産用に詰め合わせを販売している場合もありますので、そちらを利用するのもおすすめです。

はせがわでは、日本人の生活にある「祈り」を「食」からひもとく事業として、「田ノ実 Tanomi」を展開しています。お供え物にちょうどいい、お手頃価格の菓子折りなどもお取り扱いしております。商品は、実店舗またはオンラインショップにてお求めいただけます。

贈答用のお供えとして一般的な菓子折りですが、中には「生菓子だと日持ちが気になる…」という方もいらっしゃるかもしれません。そのような場合には、お菓子を模したちりめん製のお飾りやキャンドルをお供えするのもおすすめです。

見た目も華やかで長期間美しく飾れることから、近年選ばれる方が増えています。ほのかに甘い香りがついた商品もあり、仏様へのお供えとしても最適です。

花(フラワーギフト)

お仏壇へのお供えと同様、お花のギフトもおすすめです。

フラワーアレンジメントをお贈りする形が一般的ですが、日持ちしない、置き場所に困るなどの理由から、近年はプリザーブドフラワーなどの造花を贈る方も増えています。

当社人気ランキング

(フラワーギフト)※独自集計

現金(香典)

中には、品物の代わりにお供物料として現金(香典)をお包みしたり、品物に添える形でお金を渡す場合もあります。

※香典(こうでん)…お香やお花の代用として故人の霊前にお供えする金銭のこと。

なお、地域性やご家庭のお考えにもよって異なるため、お包みする場合には事前に周囲の方に確認を取っておくと安心です。

香典の渡し方について、詳しくは<こちら>の項目をご参照ください。

3.実家にお供えする場合

お彼岸時期に実家へお参りに行く場合も、故人様への感謝や供養の気持ちを形で示すために、お供え(手土産)を持っていくのが一般的です。

実家だからといってもお供えの内容に違いはありませんので、【3,000円~5,000円程度】が相場の、日持ちするお供え物(進物線香や菓子折り)を持参されるといいでしょう。

仏壇にはいつまでお供えする?郵送する場合はどうする?

この項目では、「お仏壇にお供えする場合」「手土産として直接持参する場合」「郵送する場合」の3パターン別に、具体的にいつお供えするべきかなのか、適切なお供えタイミングを解説いたします。

また、お供えを郵送する際に気を付けたいポイントについてもあわせてご紹介します。

お仏壇にお供えする場合

お仏壇にお供えする際は、彼岸入り(初日)にお供えし、彼岸明け(最終日)に下げる形(お彼岸期間中は常にお供えがされている状態)が基本です。

※日持ちしないお供え物を用意する場合は、中日を中心にお供えください。

お供えの際は、お仏壇の前に供物机(くもつづくえ)を置き、「高杯」や「盛器」といったお供え用のお皿を使ってお供えしましょう。

※タンスなどの上にお仏壇を置いている場合は、棚の上に置いても問題ありません。

お彼岸に限らず、お供え物は下げた後は粗末にせず、家族でいただくのがマナーです。

一度お供えしたものを自分たちが食べるのは失礼なのではと不安に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、仏教の世界では、お供えをいただくことは「お下がり」といい、一度仏様にお渡ししたものをいただくことで、仏様への感謝や今生きていることのありがたみを感じることができる大切な行為だといわれています。

実家などに手土産としてお供え物を持参する場合

実家や他家にお供え物を持っていく場合には、お彼岸の期間中であれば基本的にはいつでも構いません。ただし、もし彼岸時期の訪問が難しい場合には、お彼岸よりも前にお渡しするようにしましょう。

また、訪問する際には事前に連絡を入れて訪問日を相談しておくのがマナーです。

お彼岸に訪問する際の挨拶に決まりはある?

お彼岸の訪問に関して特段決まった挨拶はございませんので、通常のお参りと同様で問題ありません。

お供え物をお渡しする際は、紙袋から中身だけを出し、「御仏前にお供えください」などの一言挨拶を添え、表書きが相手から読める向きでお渡ししましょう。

お供え物を郵送する場合

もしお彼岸前でも予定が合わず直接の手渡しが厳しい場合には、彼岸の入り、もしくは中日(4日目)までには先方の手元に届くように郵送するようにしましょう。

品物を郵送する際は、オンラインショップを利用して直接送るか、店舗で購入した商品を宅配便で郵送するのが一般的です。

お供えを郵送する際のマナー3選

お供えを郵送する際には、いくつか気をつけたいマナーがございますので、以下にご紹介いたします。

1. 現金(香典)を添える場合は、必ず「現金書留」を利用する

お供え物と一緒に現金(香典)も添えて送る場合は、必ず日本郵便の「現金書留」を利用しましょう。

直接手渡しする時と同様に、香典袋へ必要な情報を記入してから、現金書留用の封筒に入れるようにしましょう。

香典袋の準備方法について詳しくは<こちら>の項目をご参照ください。

2.お供えを郵送したことを事前に伝えておく

急にお供えが届くと先方が驚いてしまったり、受け取りがスムーズにいかない場合もありますので事前に郵送した旨をお知らせしておくと安心です。

3.お手紙を添える際は、必ず「信書便」を利用する

お供え物だけをお送りしても失礼にはあたりませんが、できれば一言メッセージを添えると気持ちが伝わって丁寧です。

その際、ご自身でご用意いただいたお手紙を添える場合は「信書」扱いで対応する必要がありますので、必ず「信書便」で送りましょう。

◆メッセージの例文

- 心ばかりの品ですが、ご仏前にお供えください。

- 生前のご厚情に深く感謝するとともに、謹んで故人のご冥福をお祈り申し上げます。

- 在りし日のお姿を偲びつつ、故人様の安らかなお眠りをお祈りいたします。

はせがわでは、宅配便のままお送りが可能なメッセージカード(お悔み挨拶状)もご用意しております。最寄りのはせがわ店舗、またはオンラインショップまでご用命ください。

■お線香を贈る際の基本について詳しくはこちら

お線香の贈り方を詳しく知りたい方に、贈るタイミングやマナーをお仏壇のはせがわが解説します。

お供えの金額相場・香典の渡し方

この項目では、お彼岸にお渡しするお供えの一般的な金額相場をご紹介します。また、お供えとして香典をお渡しする際のマナーとして、香典袋(のし袋)の選び方、表書き、封筒にお札を入れる向きについてもあわせて解説いたします。

お彼岸におけるお供えの金額相場

お彼岸時期にお渡しするお供えの金額相場は、【3,000円~5,000円程度】が一般的です。もし現金(香典)と品物を一緒に持参する場合には、総額が5,000円に収まる程度にすると良いでしょう。

(例:現金3,000円+品物2,000円=総額5,000円)

また、生前によくお世話になった方に対しては、【5,000円~1万円程度】と通常より高めにご用意する場合が一般的です。ただし、あまり高額すぎても気を遣わせてしまうことがありますので注意が必要です。

「初彼岸」の家庭に香典を渡す場合の相場

故人様がなくなってから初めて迎えるお彼岸のことを「初彼岸(はつひがん)」と呼びます。

一般的には、初彼岸の場合にも通常の相場(3,000円~5,000円程度)と同様で問題ありません。 ただし、自宅に住職を招いて「彼岸法要(ひがんほうよう)」を行うご家庭に対しては、【1万円~3万円程度】を目安に香典をお渡しするのがマナーとされています。

■初彼岸ついて詳しくはこちら

四十九日後に初めて迎えるお彼岸を「初彼岸(はつひがん)」と呼びます。初彼岸の意味、やるべきことなどの基本のほか、香典相場、訪問時の服装、返礼品(お返し)などマナーにも触れています。

香典袋(のし袋)の選び方・表書きマナー

現金をお供えとしてお包みする際には、「香典袋(こうでんぶくろ)」もしくは「不祝儀袋(ぶしゅうぎふくろ)」と呼ばれる水引付きの封筒を使用するのがマナーです。

香典袋は、黒白または双銀結び切りの水引がついた、白無地または蓮の花が描かれた袋を選びましょう。

(関西地方などの一部地域によっては黄白の水引を用いる場合もございます。)

一般的な香典袋は中袋と外包みに分かれており、金額や連絡先は中袋に、どんな用途で贈るのかの表書きは外包みに記入する形が通例です。

香典袋の表書き

香典の表書きは、外包みの上部中央に「御仏前」「御佛前」「御供物料」のいずれかを書き、その真下には渡す側の氏名をフルネームで記入します。

※先方が四十九日以内の場合には、お彼岸としてではなく四十九日のお悔みとして「御霊前」の表書きを選びましょう。

仏事店などで香典袋を購入する場合は、既に表書きが印字済みのものも多いですが、自分で記入する場合は濃い墨の筆ペンなどを使って書くとよいでしょう。

金額・連絡先の書き方

入れた金額や住所氏名などの詳細は、香典袋の中袋に記入します。

金額は表面に縦書きの漢数字(旧字体)で記入し、住所や氏名などの連絡先は中袋の裏面左下に記入しましょう。

もし中袋がないタイプの袋の場合は、外包みの裏側に直接記入します。

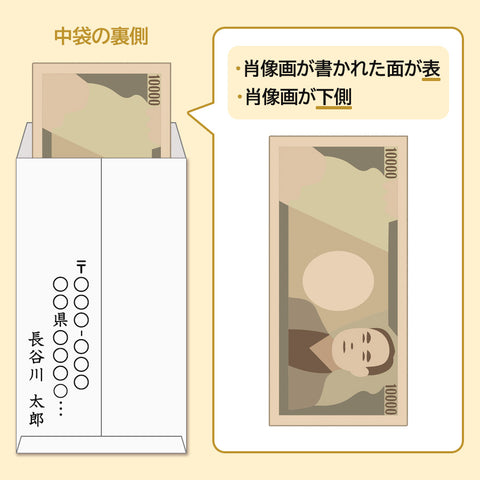

香典袋にお札を入れる向き

香典袋にお札を入れる際は、封筒を開ける際に【肖像画が書かれた面が表・肖像画が下側】に見える向きで入れるのが一般的です。

また、お札を複数枚入れる場合には、お札の向きを全て揃えて入れるように気を付けましょう。

お金を持ち運んだり包んだりする際には、「袱紗(ふくさ)」を使用します。色・形ともに様々な種類がございますが、紫色のふくさは、冠婚葬祭どちらでも使用できて便利です。

また、簡単に包めるポケット付きタイプや、切手盆の代わりにもなる台付きタイプなどもございます。

不祝儀袋・袱紗(ふくさ)

掛け紙(のし)の表書きマナー

お彼岸時期に関わらず、お線香などの品物をお供えする際には、贈る側から贈られる側に対して礼儀作法を表すために、「掛け紙(かけがみ)」と呼ばれる水引付きの紙をかけるのがマナーです。

ここでは、お供えの掛け紙の付け方と表書きについて、図説付きで簡単に解説いたします。

「熨斗(のし)」と呼ばれることもありますが、のしは本来は結婚式の祝い事(慶事)で使用される呼び名であり、弔事の際は「掛け紙」と呼びます。

掛け紙の付け方・水引の色

弔事(お悔みごと)の際は、白黒か双銀結び切りの水引が基本です。地域によっては黄白結び切りの場合もあります。

水引は、掛け紙を結び留めるヒモ状のものが本来の形ですが、現在では掛け紙に水引が直接印刷されたタイプのものが主流になっています。

弔事のお供えは、包装した状態のまま暫くお仏壇にお供えしておくことが多いため、どなたからいただいたのかがすぐに分かる「外掛け」(包装紙の外側に付ける形)が望ましいとされています。

掛け紙の表書き・名入れマナー

お彼岸のお供えにおける表書きは、上部中央に「御仏前(御佛前)」または「御供」と書くのが通例です。

香典袋と同様、表書きの真下に渡す側の氏名をフルネームで記入します。

店頭やオンラインショップで品物を購入した場合には、掛け紙もセットで用意してもらえる形が一般的ですので、忘れず依頼しましょう。

■掛け紙のマナーについて詳しくはこちら

掛け紙のマナーを詳しく知りたい方に、「のし」との違いから書き方までお仏壇のはせがわが解説します。

お供えのお返しは必要?定番の品物・相場

ここまで、お彼岸のお供え自体についてご説明してきましたが、ここからは、実際にお供え物をいただいた場合のお返しについて、必要性や定番の品物、具体的な相場を簡単に解説します。

お彼岸のお供えにもお返しは絶対必要なの?

お彼岸は、四十九日やお盆とは異なり、大々的に法事は行わずに身内中心で営む場合がほとんどのため、結論、お彼岸のお供えはいただいてもお返しは不要と言われています。

しかし一方で、今後のお付き合いのことも踏まえてお礼をしたいなどのお考えがある場合には、お彼岸でもお返しをする方もいらっしゃいます。

お彼岸の前にご家族の皆様で事前に相談しておき、お返しをするかしないかを決めておかれるといいでしょう。

お供えのお返しに適した品物・相場

■お返しに適した品物

海苔、お茶、洗剤、カタログギフトなど、後に残らない消えもの(日用品などの消耗品)

■金額相場

いただいたお供えの1/3~1/2(半額)程度

※お供えそのものの金額相場が3,000円~5,000円程度ですので、基本的には1,000円~2,500円程度の比較的軽いものが望ましいとされています。

お供えのお返しを渡すタイミング

お彼岸のお供えのお返しは、一般的な法事のお返しと同様に、以下のタイミングでお渡しするのが基本です。

- あらかじめお返し品を用意しておき、訪問いただいた際に直接お渡しする

- 後日お彼岸が明けてから、お礼状を添えて郵送する

お彼岸とは?

さて、ここまでお彼岸のお供えについて見てきましたが、そもそもお彼岸とは具体的にどのような行事なのでしょうか?

最後に、お彼岸の具体的な期間や意味、するべきことなど、お彼岸とは何かについて解説いたします。

お彼岸の意味・由来

お彼岸は日本独自の風習で、現代ではご先祖様への感謝の気持ちを込めて供養を行う時期として位置づけられています。

お彼岸は、日本古来の風習が後から仏教的解釈によって意味付けされたことで生まれました。古来より、お彼岸時期にはお墓参りや先祖祭りの慣習があり、その後仏教伝来によって「あの世(彼岸)との距離が最も近くなるお彼岸時期に修行を行うことで、煩悩に満ちたこの世(此岸)を脱して悟りに至ることができる」という仏教の考えが加わりました。

お彼岸はいつからいつまで?

お彼岸は春秋の年2回あり、「春分の日・秋分の日を中日とした7日間」がお彼岸の期間として定められています。

2025年(令和7年)の春彼岸・秋彼岸の日程は、それぞれ以下の通りです。

■2025年(令和7年)春のお彼岸日程

- 3月17日(月)…春彼岸入り(初日)

- 3月20日(木・祝) …中日(春分の日)

- 3月23日(日)…春彼岸明け(最終日)

■2025年(令和7年)秋のお彼岸日程

- 9月20日(土)…秋彼岸入り(初日)

- 9月23日(火・祝)…中日(秋分の日)

- 9月26日(金)…秋彼岸明け(最終日)

お彼岸には何をする?

お彼岸は、ご先祖様の供養を通して仏教修行に触れることで自分自身を見つめ直す機会でもありますので、先祖供養を中心に過ごすのが一般的です。

お彼岸を迎えるにあたっては、まずは日頃の感謝を込めて、お仏壇・お仏具の掃除とお手入れを行います。

実際のお彼岸期間中にやるべきこととしては、お墓掃除とお墓参り、お仏壇のお参りとお供え、他家へのお参りとお供えの3つがメインです。

そのほか、菩提寺があって「彼岸会(ひがんえ)」と呼ばれる法要が行われる場合には、そちらにも参加しましょう。

お彼岸関連記事はこちら

お彼岸の総合ぺージはこちらです。

お彼岸とは、春(3月)と秋(9月)の年2回に行われる仏教行事です。このページでは、お彼岸の意味や具体的なお彼岸日程、4つのやるべきことなど、お彼岸の基本を解説しています。

この記事を読んだ方は以下の記事も読んでいます。