【意味と由来の違い】お彼岸とお盆とは?ご先祖様は帰ってくるの?

お彼岸もお盆も、ご先祖様を供養する大切な行事ですが、その意味や成り立ちには大きな違いがあります。

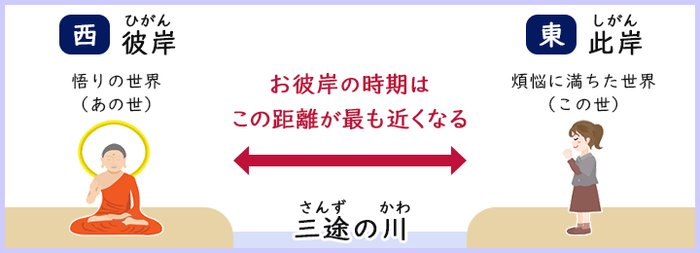

よく「お彼岸もお盆と同じように、ご先祖様があの世から帰ってくる期間なの?」といった疑問もいただきますが、お彼岸はお盆とは異なり、ご先祖様の霊が帰ってくる期間ではなく、あの世とこの世の距離が最も近くなるとされる時期に供養を行う行事です。

まずは、お彼岸とお盆の違いについて、意味や由来の観点から解説いたします。

お彼岸の意味と由来

お彼岸とは、あの世(彼岸)とこの世(此岸)の距離が最も近くなるとされる「春分の日」と「秋分の日」を中日とした7日間のことで、ご先祖様への日頃の感謝の気持ちを込めてご供養を行う行事を指します。

また、本来は故人様のご供養だけでなく、仏教の教えに従って精進すべき時期ともされており、「六波羅蜜」と呼ばれる修行が存在します。

お墓参りや先祖祭りの風習自体は日本古来からありましたが、仏教伝来後、「あの世(彼岸)との距離が最も近くなるお彼岸時期に修行を行うことで、煩悩に満ちたこの世(此岸)を脱して悟りに至ることができる」という仏教的解釈が加わったことで、日本独自の「お彼岸」という行事が生まれました。

■お彼岸について詳しくはこちら

お彼岸とは、春(3月)と秋(9月)の年2回に行われる仏教行事です。このページでは、お彼岸の意味や具体的なお彼岸日程、4つのやるべきことなど、お彼岸の基本を解説しています。

お盆の意味と由来

お盆とは、7月または8月に行われる、ご先祖様をあの世からこの世(ご自宅)にお迎えしてご供養する行事を指します。

今では多くの企業がお盆時期を長期休暇として指定しており、現代におけるお盆は夏休みや帰省タイミングの1つとしての意味合いも強くなっています。

お彼岸と同じく、日本古来からあったご先祖様に感謝する習慣が、中国から伝来した仏教に基づいた「盂蘭盆会(うらぼんえ)」の風習と合わさったことで、日本独自のお盆が生まれました。

※この「盂蘭盆会」自体は、元々は7月15日(または8月15日)に行なわれる夏の御霊祭(みたままつり)のことを指します。

「お彼岸」「お盆」、どちらも語源はサンスクリット語にある

「お彼岸」も「お盆」も、実はその語源自体はサンスクリット語(古代インドにおいて用いられた言語)にあります。これは、仏教発祥の地がインドであることに由来しています。

それぞれの語源は以下の通りです。

- 「お彼岸」の語源…「paramita(パーラミタ)」。漢訳は「至彼岸(とうひがん)」で、意訳は彼岸に至るという意味。日本における音写語※は「波羅蜜多(はらみた)」。

- 「お盆」の語源…「ullambana(ウランバーナ)」。意訳は、逆さに吊り下げられた苦しみという意味。日本における音写語は「盂蘭盆(うらぼん)」。

※音写語(おんしゃご)…外来語を、他の言語の文字を用いて書き写した言葉のこと。

【期間の違い】お彼岸とお盆はいつ?

お彼岸は春秋の年2回あり、「春分の日・秋分の日を中日とした7日間」がお彼岸の期間として定められています。 一方のお盆は、毎年8月13日~16日の4日間(8月盆)が一般的ですが、東京をはじめとする一部地域では、7月13日~16日の4日間(7月盆)がお盆の期間として定められています。

以下に、2025年(令和7年)のお彼岸・お盆の期間と、具体的な期間の決め方などを解説いたします。

お彼岸の期間

お彼岸の期間は「春分の日・秋分の日を中日とした7日間」とされ、春分の日は3月20~21日ごろ、秋分の日は9月22~23日ごろの場合が多いですが、年によって期間は前後します。

2025年(令和7年)の春彼岸・秋彼岸の日程は、それぞれ以下の通りです。

■2025年(令和7年)春のお彼岸日程

- 3月17日(月)…春彼岸入り(初日)

- 3月20日(木・祝)…中日(春分の日)

- 3月23日(日)…春彼岸明け(最終日)

■2025年(令和7年)秋のお彼岸日程

- 9月20日(土)…秋彼岸入り(初日)

- 9月23日(火・祝)…中日(秋分の日)

- 9月26日(金)…秋彼岸明け(最終日)

どうしてお彼岸は毎年期間が変動するの?

お彼岸の期間が毎年変動するのは、お彼岸の中日である春分の日・秋分の日が、太陽の動きに合わせて決められていることが理由です。

春分・秋分の日は、いずれも太陽が真東から昇り真西に沈む日(=昼と夜の時間が等しくなる日)と決められており、その年ごとに国立天文台が太陽の動きを見ながら実際の日にちを定めています。

お盆の期間

お盆の期間は大きく「7月盆」と「8月盆」の2つに分かれており、全国的には8月13日(水)~16日(土)の4日間が多く見られますが、地域によって7月や9月に行われる場合もあります。地域だけでなくお寺の考えによっても異なる場合がありますので、もしご不明の場合は、お世話になっているお寺や近所の方にご確認されるといいでしょう。

2025年(令和7年)のお盆日程は、それぞれ以下の通りです。

■2025年(令和7年)のお盆日程

- 8月13日(水)~16日(土)(8月盆/旧盆/月遅れ盆)…一部地域を除く全国

- 7月13日(日)~16日(水)(7月盆/新盆)…東京都、神奈川県、石川県、静岡県の各一部地域(都市部)

- 7月31日(木)~8月2日(土)…東京都多摩地区の一部地域

- 8月中旬~9月上旬…沖縄県

どうして7月盆と8月盆があるの?

明治時代に入って暦が新しくなったことをきっかけに、新しい暦(新暦)にならって7月盆に切り替えた東京などの一部地域と、以前の暦(旧暦)のままお盆をするその他の地域に分かれたことが理由です。

その他にも、沖縄県では8月中旬~9月上旬に行う場合などもあり、考えや慣習によっては上記とは異なる期間でお盆を行う地域もあります。

■お盆の期間について詳しくはこちら

一般的なお盆期間をはじめ、東京や沖縄など地域別の日程、一般的なお盆休み日程などを具体的に解説します。

【やるべきことの違い】お墓参り以外の共通点はある?

お彼岸やお盆の時期は家族みんなでお墓参りに出かけるもの、というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?ここでは、お彼岸とお盆で共通してやるべきことと、逆にそれぞれにしか存在しない独自の慣習を具体的にご紹介します。

お彼岸・お盆に共通してやるべきこと

お彼岸・お盆で共通してやるべきことは、【①お墓掃除とお参り、②お仏壇掃除とお参り、③お供え、④法要】の4つです。

①お墓掃除とお墓参りをする

お彼岸やお盆も、まず共通しているのはお墓掃除とお墓参りです。お墓掃除は、できればお彼岸やお盆時期の前に行っておくと丁寧ですが、難しい場合には当日お参りの前に行っていただき問題ありません。

■お彼岸とお盆では、お墓参りに行く理由は異なる

どちらもお墓参りに行くべき時期とされますが、その理由はそれぞれ異なります。

- お彼岸のお墓参り…あの世(彼岸)との距離が一番近くなることから、ご先祖様への想いが通じやすくなる時期とされているため、ご先祖様が眠っていらっしゃるお墓に私達が出向いてお参りをします。

-

お盆のお墓参り…ご自宅に帰って来られるご先祖様のお迎え・お見送りとしての意味合いも込めてお参りに行きます。

地域によっては、お墓参りの際に「お迎え提灯」と呼ばれる提灯を持って行って火を灯し、家についたらその火を使用して玄関先で「迎え火」を焚く習慣が残っているところもあります。

■お墓参りについて詳しくはこちら

自分で正しいお墓参りができるようになりたいという方に向けて、お墓参りの意味や作法、適した時期や時間帯、マナーなどの基本を徹底解説します。

お墓参り用品

②お仏壇掃除とお参り

お彼岸もお盆も、ご自宅でお祀りしているお仏壇を事前にお掃除し、期間中はお仏壇にお参りしてご先祖様のご供養を行います。特にお盆の場合には、お仏壇周りにお盆飾りやお盆提灯の飾り付けをする風習があります。

■お仏壇の掃除について詳しくはこちら

お仏壇掃除のやり方や頻度、業者にクリーニングを依頼する場合など、お仏壇のお手入れ全般を解説いたします。お仏壇の電球を交換するケースについても触れています。

お仏壇のお手入れ用品

③お供え

お彼岸・お盆どちらも、お仏壇にお供えをします。定番のお供物は、季節のお花やお菓子、果物、精進料理などです。また、贈答品として他のご家庭にお供えをする場合もあり、その際は桐や塗りの箱に入った贈答用の「進物線香(しんもつせんこう)」を贈るのが定番です。

■お彼岸とお盆では、お供え物の内容は若干異なる

ご自宅のお仏壇へのお供えは、上記で挙げた共通のお供え物のほかに、それぞれ特有のお供えもいくつか存在します。以下に一例をご紹介します。

-

お彼岸…春彼岸にはぼた餅、秋彼岸にはおはぎをお供えする風習があります。

どちらももち米と餡子を使用した和菓子ですが、ぼた餅はこしあんを使用して牡丹の花の様に大きめに作り、おはぎは粒あんを使用して萩の花のように小振りに作る形が一般的です。 -

お盆…お盆時期には、そうめんをお供えする地域が多く見られます。

理由は諸説ありますが、一説には、お盆が終わってあの世に帰られるご先祖様が、荷物をまとめる際の紐として使うためにお供えするとも言われます。

■お盆のお供えについて詳しくはこちら

お盆におすすめのお供え物をご紹介します。贈答用の金額相場や、お供え物につける掛け紙の書き方などのマナーも解説しています。

お供え物の表書きは、お彼岸とお盆で異なる?

他のご家庭へのお供え物に付ける掛け紙(のし)の表書きは、お彼岸・お盆どちらも基本的に同じで、「御仏前」もしくは「御供」と書く形が一般的です。

※四十九日前の方に差し上げる場合は「御霊前」になります。

ただし、初めてお盆を迎える方に渡す場合には対応が異なり、「新盆御見舞(にいぼんおみまい)」と書くのが一般的ですので注意が必要です。お盆にお供えを贈る際には、先方が初めてのお盆かそうでないかを事前に確認しておくと安心です。

■掛け紙のマナーについて詳しくはこちら

掛け紙のマナーを詳しく知りたい方に、「のし」との違いから書き方までお仏壇のはせがわが解説します。

④法要

お彼岸もお盆も期間中には法要が執り行われ、僧侶による読経や参列者による焼香などを通じて、故人様の冥福を祈ります。

ただし、お彼岸時期の法要が行われることは少なく、家族などの身内でお墓参りのみを行うパターンが多いため、お布施も不要である場合が一般的です。

地域やお寺の考えによって法要を行う場合には、お寺の敷地内で行う「合同法要(彼岸会)」と、ご自宅に僧侶をお招きして行う「個別法要」の2種類が存在します。

また、お盆の場合は、四十九日を過ぎてから初めてお盆を迎える檀家を対象に「新盆法要(にいぼんほうよう)」を執り行う場合があります。

そのほか、通常のお盆であっても、「棚経(たなぎょう)」と呼ばれる、僧侶による読経を執り行う場合もあります。

お彼岸・お盆のお布施相場

法要を執り行う場合には、お経上げいただいた僧侶に対するお礼として「お布施」と呼ばれる金銭を包む必要があります。

基本的なマナーは変わらず、お布施を渡す際は、「奉書紙(ほうしょし)」と呼ばれる和紙または無地の白封筒に入れ、表書きは「お布施」または「御布施」と書きます。お布施を持ち運ぶ際は「袱紗(ふくさ)」と呼ばれる布で包み、渡すタイミングで袋から取りだすのがマナーです。

お布施には決まった金額がある訳ではなく、法要の規模やお寺の考えによっても変動します。以下に、それぞれの一般的なお布施相場を具体的にご紹介します。

■お彼岸法要のお布施相場

お寺が主催する彼岸会(合同法要)に参加する場合の相場は、【3千円~1万円程度】が一般的です。もしご自宅に僧侶を招いて個別法要を営む場合には、【3万円~5万円程度】が相場となります。

また、お墓に建てる卒塔婆(そとば)を依頼する場合には、1本あたり【3,000円~1万円程度】が相場となります。

※「卒塔婆」…故人の冥福を祈ってお墓の脇や後部に立てかける木の板のこと。

■お盆法要のお布施相場

初めて迎えるお盆(新盆・初盆)に「新盆法要」と呼ばれる個別法要を営む場合には、【3万円~5万円程度が一般的な相場です。

ご自宅に僧侶をお招きして法要を行う場合は、お布施とは別に、交通費として「御車代」を【5千円~1万円程度】お渡しするのがマナーです。

また、法要後の会食に僧侶が参加されない場合は、お食事の代わりとして別途【5,000円~10,000円程度】のお食事代を用意します。

不祝儀袋・袱紗(ふくさ)

■彼岸法要について詳しくはこちら

彼岸法要におけるお布施の金額相場、表書きの仕方、お金の入れ方などお布施の基本を解説いたします。法要に参列する際の服装マナーにも触れています。

■新盆法要について詳しくはこちら

新盆に行う「新盆法要(にいぼんほうよう)」について、法要の準備方法をはじめ、お布施の金額相場・表書きの書き方、法要当日の服装マナーなど、新盆法要を行う際に必要な基礎知識を解説します。

お彼岸・お盆独自のやるべきこと

次に、お彼岸とお盆で共通しない、独自のやるべきことについてご紹介します。

お彼岸の期間中にのみやるべきこと

ご先祖様の供養を通して、「六波羅蜜(ろくはらみつ」を実践する

お浄土(あの世)との距離が近くなるお彼岸は、「六波羅蜜(ろくはらみつ)※」を実践する時期としても最適とされています。六波羅蜜は、全てのものに感謝する「報恩感謝」の精神が基本になっており、お彼岸のお墓参りやお供えを通じて実践が可能です。

※出家していない者たち(在家)向けに説いた、悟りに至るための修行方法のこと。

お盆の期間中にのみやるべきこと

①お盆提灯やお盆飾りの飾り付け

お盆には、「盆棚(ぼんだな)」と呼ばれる祭壇をお仏壇の前に置いて、キュウリやナスで作られた牛馬をはじめお盆飾りやお盆提灯を飾ってご先祖様をおもてなしします。その際、普段はお仏壇にお祀りしているお位牌も、祭壇の上部に移動させてお祀りする形が一般的です。

■お盆飾りについて詳しくはこちら

お盆飾りをいつどのように飾るのか、コーディネート例と共に画像付きで具体的に解説しています。

②迎え火・送り火を焚く

地域にもよりますが、ご先祖様のお迎え・お見送りの際には、玄関先またはお墓の前で「迎え火・送り火」を焚く風習があります。「ホーロク」という素焼きのお皿の上で「おがら」と呼ばれる麻の茎を焚く形が一般的ですが、地域によってやり方が大きく異なる場合もございます。

■迎え火・送り火について詳しくはこちら

迎え火と送り火の意味をはじめ、実施日時や具体的なやり方、宗教や地域による違いなど、迎え火・送り火を詳しく解説します。

「初彼岸」と「新盆」にはどんな違いがある?

四十九日以降に初めて迎えるお彼岸とお盆を、それぞれ「初彼岸(はつひがん)」・「新盆(にいぼん)」といいますが、主には個別法要を営むかどうかが異なります。

新盆の場合には、新盆法要をはじめとして、初めてご自宅に帰って来られるご先祖様を盛大にもてなすべきとする風習があります。一方の初彼岸は盛大に行うことは少なく、初彼岸法要として個別法要を営むことも基本的にはありません(ある場合にもお寺での合同法要が基本)。

■初彼岸ついて詳しくはこちら

四十九日後に初めて迎えるお彼岸を「初彼岸(はつひがん)」と呼びます。初彼岸の意味、やるべきことなどの基本のほか、香典相場、訪問時の服装、返礼品(お返し)などマナーにも触れています。

■新盆ついて詳しくはこちら

新盆法要の準備方法や飾り付けの仕方、法要当日の服装やお見舞い挨拶などの基本マナーを解説します。

お彼岸とお盆に関するよくある質問

この項目では、期間中にやってはいけないことや、どちらがより重要なのかなど、お彼岸とお盆に関してよくいただく質問を解説いたします。

Q1.お彼岸やお盆の時期にやってはいけないことはあるの?

A.絶対に避けるべきタブーはありませんが、周囲への配慮が求められます。

お彼岸もお盆も、ご先祖様を供養する期間であり、喪に服す期間ではないため、絶対にやってはいけないことはありません。

しかし、地域やご家庭によっては「行事が重なるのを避けるために、結婚式などの大規模なお祝いごとは避けるべき」「先祖供養以外の行為(お祝い事や神事)は控えるべき」などの考えがある場合もあります。

よって、期間中に何かイベントを計画する際は、事前に親族や参加者の了承を得ておく、お彼岸の中日を避けるなどの周囲に対する配慮が大切です。

Q2. お彼岸とお盆はどちらがより重要な行事なの?

A. どちらもご先祖様を供養する大切な行事であるため、一方が特に重要というわけではなく、それぞれの意味を理解し適切に供養を行うことが大切です。

お盆は ご先祖様を自宅に迎えて供養する期間 であり、盆提灯や盆用品などの特別なお飾りを用いることから、重要視される傾向があります。

一方、お彼岸の中日(春分の日・秋分の日)は 国民の祝日に定められており、特に秋分の日は 「祖先をうやまい、亡くなった人々をしのぶ日」 と位置づけられていることから、お彼岸を重んじる考え方もあります。

このように、どちらがより重要かは家庭や地域によっても異なるため、ご先祖様に感謝を伝える機会として、どちらの行事も大切にすることが望ましいでしょう。

Q3.お彼岸の時期に亡くなる人が多いって本当なの?

A.科学的な根拠はありませんが、季節の変わり目にあたるため、そうした印象を持たれることがあります。

「お彼岸に亡くなる人が多い」といわれることがありますが、これは迷信の一つであり、宗教的な意味や科学的な根拠はありません。

ただし、お彼岸の時期はちょうど体調を崩しやすい季節の変わり目に当たるため、偶然お彼岸に亡くなる方が一定数いることから、そのような説が生まれたと考えられます。

また、「お彼岸はあの世とこの世が最も近くなる時期」とされることから、「ご先祖様に迎えられる」といった解釈をされることもありますが、これもあくまで一つの考え方にすぎません。

お彼岸とお盆の違い|まとめ

最後に、お彼岸とお盆の違いを簡単に2つのポイントにまとめて解説いたします。ご先祖様の供養を行う際のご参考になさってください。

供養の意味合い・実施期間の違いが異なる

お彼岸とお盆はどちらも日本独自の風習であり、ご先祖様の供養を行う行事であることは共通していますが、主に供養の意味合いと実施期間が異なります。

お彼岸は、あの世(彼岸)とこの世(此岸)の距離が最も近くなるとされる「春分の日」と「秋分の日」を中日とした7日間に、ご先祖様への日頃の感謝の気持ちを込めてご供養を行う、春秋の行事を指します。

また、本来は故人様のご供養だけでなく、仏教の教えに従って精進すべき時期ともされています。

一方のお盆は、8月13日~16日の4日間(8月盆)を中心に行う、ご先祖様の霊を自宅にお迎えしてご供養し、故人様やご先祖様への感謝の気持ちを伝える夏の仏教行事です。

特に、故人様が亡くなってから初めて迎える「新盆(にいぼん)」は、故人様が初めて帰ってくる一度きりの機会のため、通常よりも盛大にお飾りして迎えるべきとされています。

共通してやるべきこと・独自でやるべきことが存在する

お彼岸とお盆にやるべきことに関しては、【お墓掃除とお参り・お仏壇掃除とお参り・お供え・法要】の4つは共通していますが、それぞれ独自でやるべきことも存在します。

お彼岸では、お墓参りやお供えなどの先祖供養を通じた、「六波羅蜜(ろくはらみつ)」と呼ばれる仏教修行の実践が推奨されています。

一方のお盆では、自宅にお盆提灯やお盆飾りの飾り付けをしてご先祖様をおもてなしする、玄関先またはお墓の前で「迎え火・送り火」を焚いてご先祖様をお迎え・お見送りする、といった独自の風習が存在します。

お彼岸関連記事はこちら

お彼岸の総合ぺージはこちらです。

お彼岸とは、春(3月)と秋(9月)の年2回に行われる仏教行事です。このページでは、お彼岸の意味や具体的なお彼岸日程、4つのやるべきことなど、お彼岸の基本を解説しています。

この記事を読んだ方は以下の記事も読んでいます。

- お彼岸のお供え|相場・郵送方法

- お彼岸の花の選び方|タブー・マナー

- お彼岸のお墓参り|タイミング・意味

- 彼岸法要とは?|お布施・表書き・服装

- 初彼岸とは?|香典相場・返礼品

- お彼岸におすすめの食べ物・NG例

- お彼岸に食べるおはぎ・ぼたもち

お盆関連記事はこちら

お盆提灯の総合ぺージはこちらです。

お盆はご先祖様や故人様を優しくお迎えする風習です。2025年の新作盆提灯に加え、セット品や盆棚など豊富な商品紹介のほか、お盆の期間や意味、新盆についての解説もしています。

この記事を読んだ方は以下の記事も読んでいます。