新盆とは

「新盆(にいぼん)」とは、故人様が亡くなられた後に初めて迎えるお盆を指します。より正確には「四十九日の忌明け後初めてのお盆」のことを指し、四十九日前にお盆が訪れる場合は翌年に新盆を行います。

※お寺によって考えが異なる場合もあるため、もし四十九日とお盆が近い時期になる場合は、新盆の実施タイミングを事前確認しておくと安心です。

新盆は、故人様の霊が初めてご自宅に帰ってこられる一度きりの機会であることから、親族や知人友人など大勢で丁寧にお迎えするべき行事とされており、お寺や自宅で新盆法要を行い、法要後に会食を行う形が一般的です。

お盆の期間は8月13日~16日の4日間(8月盆)が一般的ですが、東京をはじめとする一部地域では7月13日~16日の4日間(7月盆)で行われます。また、東京の多摩地区では7月31日〜8月2日、沖縄県では8月中旬~9月上旬に行う場合もあります。

■新盆(初盆)について詳しくはこちら

新盆法要の準備方法や飾り付けの仕方、法要当日の服装やお見舞い挨拶などの基本マナーを解説します。

浄土真宗でも新盆は行う?

浄土真宗では「亡くなった方は皆、阿弥陀如来の功徳により極楽浄土に往生している」との考えがあるため、お盆にご故人様の霊が帰ってくるといった考え方はせず、新盆法要も行わない場合が一般的です。その代わり、お盆のことを「歓喜会(かんぎえ)」と呼び、お盆時期には法要や法話会を行なって仏様への感謝と祈りをささげて過ごします。

※地域やお寺のお考えによっては、浄土真宗であってもお盆や新盆を行う場合もあります。

■浄土真宗のお盆について詳しくはこちら

浄土真宗のお盆の過ごし方を知りたい方に向けて、仏壇飾りやお供え、新盆(初盆)法要など基本を解説いたします。また、提灯のお飾りについても触れています。

新盆法要とは?準備方法も解説

通常のお盆では法要を行わない場合が多いですが、新盆の際は、ご親族や故人様と親しかった方々をお招きして、お盆の中日である14日~15日を目安に法要を行うことがほとんどです。家族で過ごすというイメージの強い通常のお盆と比べて、新盆は法要としての意味合いが強いという特徴があります。

ここでは、新盆法要の準備手順や、返礼品の選び方や掛け紙(のし)のマナーについて解説します。

■お盆時期に行う「施餓鬼法要(せがきほうよう)」とは?

お盆時期には、お盆の法要以外にも「施餓鬼法要」と呼ばれる法要を行う場合があります。

お盆の法要はご自身のご先祖様を供養する行事であるのに対し、施餓鬼法要は、無縁仏(むえんぼとけ)や餓鬼(がき)※を供養する行事です。先祖供養とあわせて施餓鬼供養も行うことで、功徳を積むことができるとされています。

※生前の悪行で「餓鬼道」というところに落ち、空腹や渇きに苦しんでいる鬼のこと。

■施餓鬼(せがき)について詳しくはこちら

「施餓鬼」の目的やお布施の相場について解説します。お盆との関係や宗派による違い、法要の流れとマナーにも触れています。

1.法要の手配

法要を行なうにあたり、どのような準備が必要なのか見ていきましょう。お寺様のご都合がつかなければ法要を行なうことも難しくなるので、早めに準備なさることをおすすめします。

- 日程と場所を決めます。場所は主にご自宅かお寺様、法要会館などが一般的です。

- 法要の日程を決めたらお寺様へご相談します。一年で一番ご多忙な時期なので、日程が決まったらすぐご相談しましょう。お盆の数か月前から相談しても問題ありません。

- お布施の準備をします。

- お墓で法要を行なう場合は、当日までにお墓のお掃除をしておきましょう。

2.参列者への連絡・返礼品の準備

法要の手配が完了したら、参列者への連絡や人数の確定、参加してくださったお礼の品(返礼品)の準備などがあります。

- 日程と場所、僧侶の手配が完了したら、参列者へ連絡し参加するか否かのお返事をもらいます。案内状を送る時は、参加不参加の欄を印字した往復はがきで出すと良いでしょう。最終的な参列者の人数によって会場の予約や返礼品の準備などが決まってきますので、余裕をもって案内を送ることをおすすめします。

- 参列者の人数が確定したら会食場所を決めましょう。ご自宅や会食施設、お料理屋などで行ないます。

- 返礼品の準備を進めましょう。念のため参列者の人数よりも少し多めに用意される方も多いようです。

返礼品の選び方・金額相場

新盆法要の返礼品は、お菓子やそうめんなどの食品、洗剤やタオルなどの日用品の詰め合わせ、お茶のセットなどが定番です。金額相場は1,500~5,000円 程度が一般的とされています。

参列者の方々に気を使わせない程度の金額を目安に、持って帰る時に荷物にならないものを選びましょう。準備の際は、念のため参列者の人数よりも少し多めに用意しておかれると安心です。

返礼品は、ご関係性によって金額や返礼品を変える方もいれば、一律でご用意される方もいらっしゃいますので、ご家族内で事前に検討しましょう。

返礼品のかけ紙

- お返しの品には「志」と書かれたかけ紙を使うことが一般的です。地域によっては「粗供養」「新盆(初盆)志」などと記載することもあります。

- 水引は黒と白の結び切りが一般的ですが、一部関西などの地域によっては黄色と白が多く選ばれたりもします。

- お名前は施主様のフルネームか「〇〇家」などを入れます。

■新盆のお返しについて詳しくはこちら

新盆のお返しの選び方、人気の品物、掛け紙、挨拶状、タブーなどマナーを解説。

新盆法要のお布施|金額相場・表書き

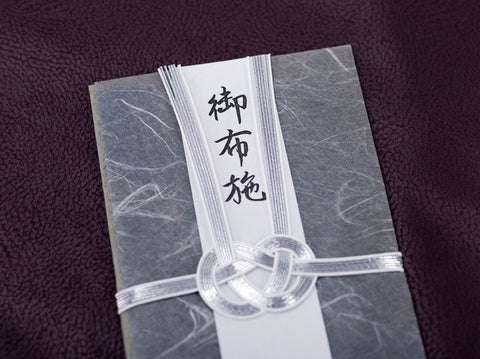

新盆法要では、法要で読経いただいた僧侶にお渡しする謝礼として「お布施」をお渡しします。お布施は、ただ現金をそのままお渡しするのではなく、不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)と呼ばれる封筒に包んでお渡しするのがマナーです。

ここでは、お布施の金額相場や封筒の表書きなど、お布施に関するマナーを解説します。

新盆のお布施相場

【新盆法要のお布施】

新盆法要のお布施相場は、30,000円~50,000円前後が一般的です。宗派によって決まった額がある訳ではなく、法要の規模やお寺の考えによって変動します。

【お食事代(御膳料)】

法要後の会食に僧侶が参加されない場合は、お布施とは別に、お食事の代わりとしてお食事代も用意します。5,000円~10,000円前後が一般的です。

【お車代】

ご自宅に僧侶をお招きして法要を行う場合は、お布施とは別に、交通費としてお車代も用意します。5,000円~10,000円前後が一般的です。

お寺様によっては、法要ごとのお布施金額を定めている場合もありますので、もしお布施をいくら包めばいいか分からない場合はお尋ねしても失礼にはあたりません。「お気持ちで」とのご返答があった場合は、上記の相場を目安にご家族で話し合って金額を決めましょう。

新盆のお布施金額にタブーはある?2万円でも問題ない?

一般的に、お通夜や葬儀などの場で持参する「香典(こうでん)」の場合は、いくつか避けるべき金額が存在します。

※香典…お香やお花の代用として故人様にお供えする金銭のこと。

例えば、偶数の金額は割り切れることから、「故人様との縁や繋がりが切れる」というマイナスなイメージを連想させるため、避けるのが無難とされています。

また、「4」や「9」が付く数字は「死」や「苦」を連想させますので、奇数・偶数に関わりなく避けるべきといわれています。

一方で、住職にお礼としてお渡しするお布施の金額については特段のタブーはありませんので、新盆(初盆)のお布施であっても、割り切れる額(2万円など)や4や9がつく金額をご用意いただいても問題はございません。

不祝儀袋の表書き

お布施を包む封筒は、「御布施」(神道の場合は「御祭祀料」や「御初穂料」を使用)の表書きが一般的です。

また、お車代は「御車代」、お食事代は「御膳料」または「御食事代」の表書きを選びます。

お車代や御膳料を分けず、「御布施」の封筒1つにまとめてしまう方法もあります。もしまとめる場合は、中袋にそれぞれの内訳金額を記載しておくと丁寧です。

不祝儀袋の金額の書き方

- 不祝儀袋には中袋という白い封筒が入っていることがほとんどですので、この中袋の表面に金額、裏面に包んだお金の内訳やご自身の住所とお名前を記載してお金を入れます。

- 表の金額を書くときは、「金参萬円也」など旧字の漢数字で記入します。

- お札の向きは、お札に描かれた人物の顔が裏側を向いた状態で、かつ下になるように入れるのが一般的です。また、複数枚のお札を入れる場合は向きをきちんとそろえて入れましょう。

漢数字などは書きなれないと思いますが、恐らくお布施の袋を購入したら、その中に書き方の例が記載された紙なども入っているかと思いますので合わせてご参考になさってください。一部の漢数字をご紹介すると、「1=壱」「3=参」「7=七」「5,000=伍仟」「30,000=参萬」「100,000=壱拾萬」となります。

■中袋がない場合はどこに書けばいい?

中袋がない香典袋もありますが、こちらもマナー違反ということはありません。この場合は香典袋に直接お金を入れて、お名前や金額なども記入していただいて問題ありません。

香典袋(不祝儀袋)

新盆法要のマナー|お布施の渡し方・服装

法要に出席する際には、いくつか守るべきマナーがあります。ここでは、お布施の渡し方、当日の服装マナーをご紹介します。

僧侶へのお布施の渡し方

お布施は直接お渡しせず、袱紗(ふくさ)や風呂敷に包んで持っていき、その上に乗せた状態でお渡しするのがマナーです。もしご自宅で法要を行う場合は、袱紗ではなくおぼん等に乗せてお渡ししても良いでしょう。

中にはポケット式のふくさもあり、簡単に取り出せ、入れた香典袋も折り曲がらず便利です。もし袱紗や風呂敷が手元にない場合はハンカチでお包みすることもできますが、この場合は派手な色や柄が入ったものは避けて、あらかじめアイロンをかけておきましょう。

袱紗(ふくさ)

新盆法要当日の服装マナー

【男性】

ブラックスーツに白無地のワイシャツ、黒無地のネクタイを着用します。アクセサリー類は結婚指輪や派手でない時計くらいが無難です。靴やベルトも黒のものに統一し、靴下も黒とするのが一般的です。

【女性】

黒いワンピースやセットアップ、ダークスーツを着用します。スカート丈が膝より上にならないよう、あらかじめ確認しておきましょう。靴や鞄も黒に統一します。アクセサリーを付ける場合は、白またはグレーのパールのネックレスやイヤリング、ピアスが良いでしょう。お化粧や髪形、ネイルも派手なものは避けるのが一般的です。

【お子様】

幼稚園や学校の制服があればそれを着用します。制服がない場合や、制服が赤などのあまりに派手な色のもので気になるようでしたら、制服ではなく落ち着いた私服にしましょう。グレーや黒、紺色などの色味が無難です。

男性も女性も、鞄や靴は蛇皮などの殺生を連想させるようなものは避けてください。招く側となるので、参列者よりも軽い服装にならないようにしましょう。

家族だけで新盆を過ごしてもいいの?

新盆は、ご親族や友人知人をお招きして盛大に法要を行なうのが一般的ではありますが、絶対に家族以外を招かなければならないという決まりはありませんので、ご家族のみでのお過ごしいただいても問題はございません。

ここでは、家族だけで新盆を行うにあたって気を付けたいポイントを2つご紹介します。

1.お参りに来られた方へのお礼を用意しておく

ご家族だけでお盆を過ごす場合にも、お盆の時期にはご親族などが香典やお供えを持ってお参りに来られることがありますので、念のために返礼品を少しご用意しておくと安心です。

法要の返礼品と同じく、お菓子などの食品や、タオルなどの日用品の詰め合わせなどの荷物にならないような品物で、1,500~5,000円程度を目安にご用意いただくといいでしょう。

2.家族だけで新盆を行う旨を、事前に知らせておく

新盆の参加準備を早めに進めてしまう方もいらっしゃるため、葬儀に参列いただいた方には、新盆は家族だけで行う旨を事前にお知らせしておきましょう。

お互い直前になって困らないように、ご家族だけでゆっくり新盆を過ごしたいことと、新盆見舞いなどのご用意は不要であることなどをお伝えすると丁寧です。

翌年以降のお盆はどうする?

新盆は故人様が亡くなられて初めて迎えるお盆のことですので、翌年以降は通常のお盆と同じ過ごし方をしていただき問題ございません。ご家庭によって過ごし方は異なり、お盆の法要を行なう方もいれば、ご親族で集まってお墓参りに行き、それ以外はご自宅でゆっくり過ごすという方もいらっしゃいます。

お盆飾りなども同様にお飾りいただいて問題ありませんが、「白紋天」と呼ばれる白無地の提灯は新盆でのみ使用するものですので、こちらは新盆が終わったらご処分(ご供養)ください。

■白紋天の処分方法

白紋天は、お寺にお納めするか、送り火で一緒に燃やす形で処分(ご供養)します。もし送り火を行なえず、お寺様にも引き取っていただけない場合は、お塩でお清めして紙に包むなどしてから、自治体の処分方法に従って処分していただいても問題ありません。

■翌年以降も使える絵柄入り提灯のしまい方について詳しくはこちら

盆提灯と盆棚の組み立て方から吊り下げ方、しまい方などの注意点まで解説します。

■通常のお盆の過ごし方について詳しくはこちら

お盆の意味や由来、具体的にいつ何をするかなど、お盆の基本を解説。お盆時期に避けるべきことも説明します。

お盆関連記事はこちら

お盆提灯の総合ぺージはこちらです。

お盆はご先祖様や故人様を優しくお迎えする風習です。2025年の新作盆提灯に加え、セット品や盆棚など豊富な商品紹介のほか、お盆の期間や意味、新盆についての解説もしています。

この記事を読んだ方は以下の記事も読んでいます。