お盆とは?意味や由来、期間について

お盆とは、ご先祖様をご自宅にお迎えしてご供養する行事を指します。まず始めに、お盆の意味や由来、2025年度のお盆日程など、お盆の基本を解説いたします。

お盆の由来と成り立ち

「お盆」は、仏教における「盂蘭盆会(うらぼんえ)」、または「盂蘭盆(うらぼん)」を略した言葉とされています。語源は、サンスクリット語の「ウランバーナ(=逆さに吊り下げられた苦しみ)」です。

盂蘭盆会は、その昔、お釈迦様のお弟子である目連尊者(もくれんそんじゃ)が、亡き母を救う話に由来しています。

目連尊者の母親は、子(目連尊者)を溺愛するあまり周囲の不幸に無関心だったことが原因で、餓鬼道に落ちてしまいます。

餓鬼道に落ちた母親は逆さ吊りにされ、食べるもの飲むもの全てが火となり飢えと渇きに苦しんでいました。神通力を持っていた目連尊者は、苦しむ母親を姿を目にしてお釈迦様に相談したところ、夏の修行を終えた7月15日※に僧侶たちを招き、供物をささげて供養するとよい」という教えを受けます。

これに従って供養したところ、その功徳によって母親は極楽往生を遂げたと言われています。

※「安居(あんご)」と呼ばれる、雨期の時期に僧が一か所にこもって行う修行の終了日が、旧暦の7月15日にあたる。この日を「解夏(げげ)」と呼ぶ。

なお、上記は仏教の伝来によって取り入れられた風習ですが、日本各地には古来から夏時期には祖霊を祀る習慣があったとも言われています。

こうした日本古来の風習と仏教の考えが混ざり合った結果、現在の日本におけるお盆は、家族や一族が集まり、ご先祖様や故人様を偲び、供養する行事として定着しています。

■盂蘭盆会(うらぼんえ)について詳しくはこちら

先祖供養のための大切な行事である「盂蘭盆会」について、由来となった伝承や施餓鬼との違いなど徹底解説します。

お盆はいつからある?歴史を紹介

日本にお盆が伝わったのは7世紀頃とされ、仏教形式でお盆の法要が最初に営まれたのは、斉明天皇(さいめいてんのう)の頃の657年と言われています。

しかし、当初は朝廷が営む供養として位置づけられており、実際に民間に普及し始めたのは鎌倉時代に入ってからとされています。その後、室町時代には送り火の風習が現れ、江戸時代に入ると完全に庶民に定着し、僧侶が家々を回って棚経(お経)をあげるようになりました。

■お正月にもご先祖様が帰ってくる?

実は、お正月も、お盆と同様にご先祖様が帰ってくる行事であることをご存知でしょうか?日本には元来より祖霊信仰があり、ご先祖様をお迎えする行事は、仏教が伝来する前から年2回行なわれていたようです。

お盆とお正月、どちらも亡くなった方の魂をお迎えする行事ではありますが、仏事としての意味合いが強いほうがお盆で、神事としての意味合いが強くなったほうがお正月だと言われており、元来はお正月にもお盆と同様のお飾りをする形が正式とされています。

【2025年版】お盆の具体的な期間

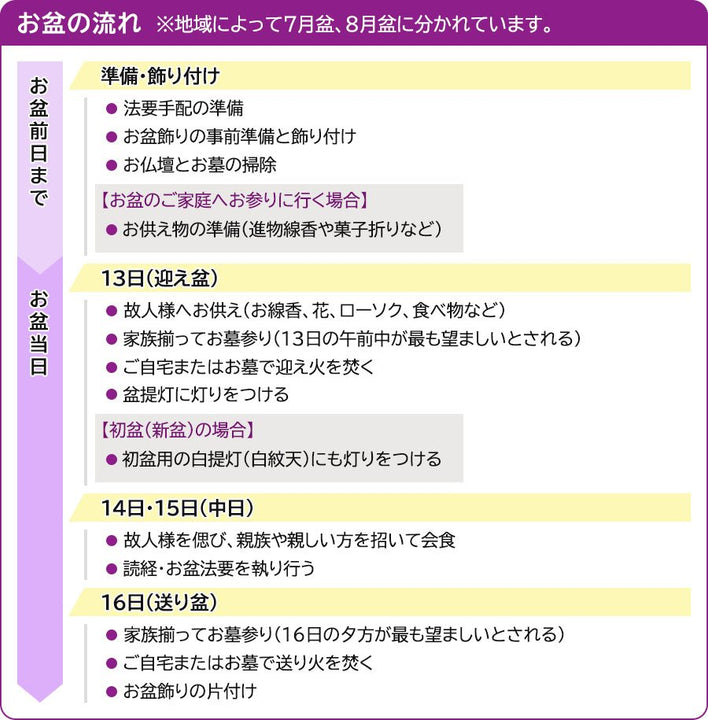

お盆の期間は、8月13日~16日の4日間(8月盆)が一般的ですが、東京をはじめとする一部地域では、7月13日~16日の4日間(7月盆)で行われます。

また、東京の多摩地区では7月31日〜8月2日、沖縄県では8月中旬~9月上旬に行う場合もあります。

2025年(令和7年)のお盆期間は、【7月13日(日)~7月16日(水)】もしくは【8月13日(水)~16日(土)】です。

■お盆の期間について詳しくはこちら

一般的なお盆期間をはじめ、東京や沖縄など地域別の日程、一般的なお盆休み日程などを具体的に解説します。

お盆にはいつ何をして過ごす?宗派別の違いもご紹介

お盆の期間は、夏休みを利用して帰省されたりご自宅で過ごされたりと、様々な過ごし方があると思います。地域によっても様々ですが、ここでは一般的なお盆の過ごし方の一例をご紹介します。

~お盆前日まで

法要手配の準備

新盆(にいぼん)をお迎えするご家庭などでお盆法要を行う場合は、なるべく早くから日程を決めて、お寺様のご都合を確認しましょう。お盆はお寺様も大変ご多忙で、希望している日にお願いできない場合もございますので、早めにご相談することをおすすめします。

■新盆(初盆)について詳しくはこちら

新盆法要の準備方法や飾り付けの仕方、法要当日の服装やお見舞い挨拶などの基本マナーを解説します。

お盆飾りの事前準備と飾り付け

お盆には、お盆提灯やキュウリ・ナスで作った牛馬など、お盆独自のお飾りをして故人様をおもてなしする風習があります。

一日で飾り終える必要はなく、できるところから少しずつ飾り始めても問題ありませんので、お盆の1週間前やお盆月に入ったタイミングなど、前もって準備を始めておくことをおすすめします。

盆用品

■お盆飾りについて詳しくはこちら

お盆飾りをいつどのように飾るのか、コーディネート例と共に画像付きで具体的に解説しています。

お仏壇とお墓の掃除

ご先祖様をお迎えする前に、お仏壇を綺麗に掃除しておきましょう。お盆時期はお墓参りのお客様もいらっしゃることがあるため、可能であればお墓も事前に掃除しておくことが望ましいですが、難しい場合にはお参り当日にお掃除をする形でも構いません。お掃除の際は、雑草や落ち葉を取り除き、墓石についた埃や砂は水をかけて洗い、その後タオル等できれいに拭き上げます。

お盆のご家庭へお参りに行く場合の準備

お盆を迎えるご家庭へお参りに行く時のお供え物も、余裕を持って準備しておきましょう。お供え物としてよく選ばれるのは、お線香などお仏壇まわりの消耗品や、お菓子や果物などの食べ物です。

宅配便で送る場合は、先方が13日からのお盆に使えるよう日程に余裕をもって送りましょう。

13日(迎え盆)

故人様へのお供え

故人様へのお供えは、「五供(ごく)」と呼ばれる「香(お線香)・花・灯明(ローソク)・浄水(水)・飲食(食べ物)」の5つが基本です。いずれも普段のお参りでもお供えするものではありますが、お盆の時期には、精進料理やそうめん、果物など、いつもより盛大に食べ物をお供えする場合が多く見られます。

お料理をお供えする場合は、私たちの食事の前にさしあげ、私たちの食事が終わったタイミングでさげましょう。できればお盆期間中は毎日の朝昼晩にお供えしたいものですが、難しい場合には14・15日の中日だけでも問題はありません。

御霊供膳

■お盆のお供えについて詳しくはこちら

お盆におすすめのお供え物をご紹介します。贈答用の金額相場や、お供え物につける掛け紙の書き方などのマナーも解説しています。

家族揃ってお墓参り

ご家族みんなでお墓参りに行きます。お墓参りの日にちに絶対的な決まりはありませんが、「迎えは早く、帰りは遅く」と言われていますので、ご先祖様のお迎えの意味も込めて13日(お盆入り)の午前中が最も望ましいとされています。

お墓参り用品

■お盆のお墓参りについて詳しくはこちら

お盆のお墓参りにはいつ行くべきか、行ってはいけない日はあるのか解説します。掃除とお参りの仕方、持ち物、行けない時の対処法なども掲載しています。

迎え火を焚く

ご自宅の玄関先・庭先やお墓などの場所で「迎え火」を焚き、ご先祖様の霊をお迎えします。迎え火は、ご先祖様の霊が迷わずご自宅に帰ってくるための目印になるとされています。

迎え火・送り火用品

■迎え火・送り火について詳しくはこちら

迎え火と送り火の意味をはじめ、実施日時や具体的なやり方、宗教や地域による違いなど、迎え火・送り火を詳しく解説します。

盆提灯に灯りをつける

事前に用意しておいた盆提灯に灯りをつけましょう。

お盆飾りは、ご先祖様をにぎやかにお迎えするという意味があるため、お盆の期間中はなるべく提灯の灯明を絶やさないことがよいとされています。日中は消していても、夜のご家族が起きている間は提灯の灯りをつけておくとよいでしょう。

■新盆(にいぼん)の場合は、「白紋天」にも灯りをつけましょう

亡くなられてから四十九日後に初めて迎えるお盆を「新盆(にいぼん、しんぼん、あらぼん)または「初盆(はつぼん)」などと呼びます。

新盆のご家庭では、絵柄入りの通常の盆提灯に加え、故人様がご自宅に帰ってくる際の目印として、「白紋天(しろもんてん)」という新盆用の白提灯をお飾りするのが一般的です。

新盆用白紋天

14日・15日(中日)

故人様を偲んで会食

宗教、宗派に関係なく、親族や故人様と親しい方々を招いて会食をする場合が多く見られます。ご自宅や法要会館、御料理屋などで行なうことが一般的です。

読経・お盆法要

お盆の時期に行なう法要は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」とも呼ばれ、お寺様に伺うかご自宅にご住職を迎えて、読経をしていただきます。お布施の明確な相場はありませんが、一般的には3~5万円程度とされています。

■寺院主催の仏教行事「施餓鬼会(せがきえ)」とは?

お盆時期には、寺院が執り行う「施餓鬼会(せがきえ)」という仏教行事もあります。一般的にお盆時期に行われることが多く、仏教における餓鬼道に落ちて苦しむ餓鬼や無縁仏の供養を目的としています。

参加の際には、お寺から届く案内状やホームページなどから申し込まれるか、直接お尋ねになるとよいでしょう。

■施餓鬼について詳しくはこちら

「施餓鬼(せがき)」とは、飢えや渇きに苦しむ死者の霊魂にお供えを施し、供養するための法会(儀式)です。施餓鬼の目的やお布施の相場について詳しく解説しています。

16日(送り盆)

家族揃ってお墓参り

地域にもよりますが、お見送りの気持ちを込めてお盆最終日もお墓参りに行きます。送りの際は夕方頃の時間帯が望ましいとされますが、施設によっては遅い時間帯のお墓参りはNGとされている場合もありますので、事前にご確認ください。

送り火を焚く

迎え火と同様に、ご自宅の玄関先・庭先やお墓などの場所で「送り火」を焚き、ご先祖様の霊をお見送りします。送り火は、ご先祖様の魂があの世へまっすぐ戻れるようお見送りのために焚くとされています。

お盆飾りの片付け

お盆飾りなどの片付けは、迎え火が終わった後すぐ(16日中)に行なう形が多いですが、時間が遅くなってしまったなどの場合は翌日でも問題はありません。

お盆をしない宗派はあるの?仏教以外はどうする?

お盆の迎え方・過ごし方は、基本的には地域による違いが大きいのですが、浄土真宗は考え方が異なるため、お盆時期の過ごし方に違いが見られます。また、日本に古くからある神道はいわゆる「仏教」ではありませんが、実は神道でもお盆の行事を行います。

浄土真宗では、お盆にご先祖様のお迎えはしない

浄土真宗では、亡くなられた方の魂はすぐに成仏して仏様になるとされているため、一般的にはお盆にご先祖様が帰ってくるという考え方はしません。その代わり、お盆のことを「歓喜会(かんぎえ)」と呼び、法要や法話会を行なって仏様への感謝と祈りをささげるという過ごし方をします。

基本的にはお盆飾りも不要とされておりますが、日ごろの感謝を込めてお仏壇のお掃除やいつもより豪華なお供えをして差し上げるのもよいでしょう。なお、一部地域では浄土真宗の方も提灯を飾る場合があります。

■浄土真宗のお盆について詳しくはこちら

浄土真宗のお盆の過ごし方を知りたい方に向けて、仏壇飾りやお供え、新盆(初盆)法要など基本を解説いたします。また、提灯のお飾りについても触れています。

神道でも仏教と同様にお盆を行う

日本のお盆は古来からあった祖霊への信仰と仏教が混じり合ったものなので、実は神道にもお盆があります。

神道の場合はご先祖様が帰ってくるという意味に加えて、健康や長寿を祝うという意味もあります。

お盆の入りを「中元祭(盆祭り)」、送り盆の日は同じく「送り盆」と呼びます。お盆が近付いてきたら「七日盆」と呼び、お墓や神棚、祖霊舎の掃除をするなどして、時間をかけてお盆の準備をしていきます。お盆期間中は神主様より祝詞をあげていただきます。

提灯を飾ることもあるようですが、神道の場合は主に白木の提灯を使用していただくことが一般的です。

お盆に海に入ってはダメ?お盆時期に避けるべきこと

ここでは、よくご質問いただく「お盆時期に海や川に入ってはいけないの?」「お盆に結婚式を挙げるのはよくないの?」といった、お盆時期に避けるべきことについて解説いたします。お盆に関する疑問は事前に解消して、すっきりした気持ちでお盆を迎えしましょう。

1.お盆時期は、海や川に入ってはいけない?

お盆以降の海や川は、水難事故などの物理的な危険性が高まります。そのため、水遊びや魚釣りなどで水辺に近付くことはなるべく避けたほうがいいとされています。またその他にも、俗説的な言い伝えによる理由から避けるべきとする説もあります。

①物理的な理由

8月を過ぎると台風や高波が発生しやすく、水難事故のリスクが高まることから、お盆時期の海は危険だという言い伝えに繋がったとも言われています。

その他にも、クラゲの発生時期と重なる、お盆頃から水温が下がり始める、「土用波(どようなみ)」と呼ばれる突然の大波が発生するなど、お盆時期の海には様々な危険性があり、これらを防ぐための言い伝えとも考えられます。なお、プールは自然災害のリスクがないため、特に控えるべきとはされていません。

②俗説的な理由

お盆時期は、あの世からご先祖様が帰って来られる時期であることから、「お盆に海や川に入ると、あの世から帰ってきた霊に連れていかれる」「川に引き込まれる」という言い伝えが広まったとされています。

また、本来はご先祖様を丁寧にお迎えすべき時期に、海や川へ遊びに行くという行為を戒めるために伝えられた話とも言われます。

2.お盆時期に結婚式を挙げるのはよくない?

「お盆に結婚式を挙げてはいけない」という絶対的なルールはありませんが、お盆はご先祖様を供養する期間のため、「お祝い事」は避けるべきという風習もあります。

お盆時期は、シーズン時期から外れているため結婚式場を確保しやすい、挙式費用が抑えられるなどのメリットもあります。一方で、帰省やお盆の法事、お墓参りなどのお盆行事で忙しい、暑い時期の参列は大変などの理由から、お盆付近の結婚式は避けて欲しいという考えをお持ちの方もいます。

よって、お盆時期に結婚式を行うかどうかは、親族や参列者の事情も踏まえて検討するといいでしょう。

なお、結婚式以外にも、住居の引っ越しや車の納車なども避けた方がよいとされる場合もあります。ただし、科学的な根拠はありません。

意外と身近なお盆の地域行事

お盆は仏教の行事、という少し難しいイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、有名な京都の「大文字焼き」をはじめとして、意外と身近な行事にお盆と深い関わりがあったりします。以下に、いくつか有名なものをご紹介いたします。

京都大文字焼き

例年、8月16日(送り盆)の夜に行われる京都の伝統行事「大文字焼き」は、正確には「五山の送り火」と呼ばれ、前述した「送り火」と同様に、お盆に帰って来られたご先祖様の霊を送るための行事です。

その起源は平安時代とも室町時代とも言われ、京都市登録無形民俗文化財にも登録されている歴史ある風習と言えます。京都盆地の周囲の山に、「大・妙法・船形・左大文字・鳥居型」の5つが炎で描かれるのが特徴で、近隣の人々はこの炎を見ながらご先祖様へ想いを馳せ、お見送りをするとされています。

盆踊り

盆踊りは元来、亡くなった方の霊を迎えて慰めるための踊りで、その起源は平安時代中期に浄土教を広めた空也上人がはじめた「踊り念仏」にさかのぼるという説もあります。

有名な徳島の阿波踊りも、もとは盆踊りだと言われています。

精霊流し

お盆の風物詩として知られる「灯籠流し」ですが、中でも有名なのは、やはり長崎の江迎千灯籠(えむかえせんとうろう)祭りです。

十五日夜、亡くなった人の霊を精霊船に乗せて西方浄土に送る行事です。爆竹や鉦(かね)が鳴り響く中、大小さまざまな船が列をなします。

打ち上げ花火

今ではすっかり夏の風物詩となった打ち上げ花火ですが、もとはお盆の行事から始まったとされ、初精霊の供養に花火の火の粉で灯籠焼を行なったと言われています。

中でも毎年8月17日に行われる熊野大花火大会は約300年の伝統を誇っています。

お盆にまつわるよくある質問

お盆に関係するよくある質問にお答えします。

Q1. お盆に神社へお参りに行ってもいいですか?

A. お盆に神社へ参拝することは、全く問題ありません。

神道では「死」を「穢れ」と考えるため、亡くなった方が帰ってくるお盆に神社へお参りに行ってはいけないのでは?と考える方もいらっしゃるようですが、神社へのお参りは喪中でなければ全く問題ないとされています。

Q2. お盆にペットの供養をしても大丈夫ですか。また、方法を教えてください。

問題ありません。人間のお盆と同様に、お墓参りや迎え火・送り火を焚かれる方が多いようです。

お盆にはペットに対する決まりや作法はありませんが、近年は「ペットも家族の一員としてお盆に帰ってくる」と考えて、人間と同様にお盆にご供養される方が増えています。 お墓参りや迎え火・送り火を焚くほか、生前好きだった食べ物やペット用のキャンドルをペット仏壇や祭壇へお供えするなど、形にこだわらずご供養されるとよいでしょう。

お盆関連記事はこちら

お盆提灯の総合ぺージはこちらです。

お盆はご先祖様や故人様を優しくお迎えする風習です。2025年の新作盆提灯に加え、セット品や盆棚など豊富な商品紹介のほか、お盆の期間や意味、新盆についての解説もしています。

この記事を読んだ方は以下の記事も読んでいます。