新盆とは?

「新盆(にいぼん)」とは、故人様が亡くなられた後(四十九日の忌明け後)に迎える初めてのお盆のことを指します。地域によって呼び方は異なり、「初盆(はつぼん)」などと呼ぶ場合もあります。

新盆は故人様の霊が初めてご自宅に帰ってこられるタイミングのため、ご親族や知人友人の方などの大勢で丁寧にお迎えいただくべき行事とされており、お寺やご自宅で法要・会食をするのが一般的です。

また、故人様と親しかった方やご親族は、新盆のご家庭に伺ってお参りをすることで供養の気持ちを伝える風習があり、その際に持参するお供え物を「新盆(初盆)見舞い」と呼びます。

■新盆(初盆)について詳しくはこちら

新盆法要の準備方法や飾り付けの仕方、法要当日の服装やお見舞い挨拶などの基本マナーを解説します。

新盆の香典はどう渡す?金額相場・表書き

故人様にお供えする金品のことを「香典(こうでん)」と呼び、不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)にお金を包んでお渡しするのが一般的です。ここでは、新盆の香典として包む金額相場や表書きなどの渡し方を具体的に解説します。

新盆の香典の金額相場はいくら?

【ご友人やお知り合い、会社の方の場合】5,000円~10,000円前後が一般的ですが、生前親しかった方は多めに包む場合もあります。

【叔父・叔母、祖父母などのご親族の場合】5,000円~10,000円前後が一般的です。

【親・兄弟の場合】10,000~30,000円前後が一般的です。

会食に参加する場合は、上記に加えて3,000円~10,000円多く包みましょう。また、ご親族の場合は別途提灯を贈る場合もあります。ただし最近はスペースの問題などで飾らないご家庭もありますので、提灯を贈るかどうかはご親族の皆さまでご相談なさることをおすすめします。

- お札の枚数に決まりはありませんが、「4(死を連想する)」や「9(苦を連想する)」は縁起が悪いと考える方もいらっしゃいますので、4枚や9枚などの枚数は避けた方が良いでしょう。

- 金額は、渡す側の年齢や関係性によっても変わってきます。一緒にお伺いする方や他のご親族などがいらっしゃれば、事前にご相談しておくと安心です。

香典袋の表書き・文字色

新盆に香典をお渡しする際は、「御仏前」や「御供」のほか、「新盆御見舞」(にいぼんおみまい)」などの表書きを使用するのが一般的です。神道のご家庭の場合は「御玉串料」、キリスト教の場合は「御花料」とします。

水引は白と黒のタイプを選び、文字色は黒い墨色を使用します。

もし香典にプラスして会食代を包む場合は、香典袋を2つ用意して分けてもいいですし、一つの香典袋にまとめてしまっても問題ありません。まとめる場合は中袋に「香典としていくら」「お食事代としていくら」と内訳を記載しておくと丁寧です。

■表書きの文字色(薄墨・濃い墨)にはどんな決まりがあるの?

よく文字色を薄墨と濃い墨色で悩まれる方がいらっしゃいますが、一般的に、四十九日前までは薄墨を使用し、四十九日以降は濃い墨色を使用する決まりがあります。お盆は四十九日を終えたご家庭で行う行事となりますので、濃い墨色となります。

香典袋の金額・名前の書き方

- 香典袋には中袋という白い封筒が入っていることがほとんどですので、この中袋の表面に金額、裏面に内訳やご自身の住所とお名前を記載してお金を入れます。

- 表の金額を書くときは、「金壱萬円也」など漢数字で記入します。

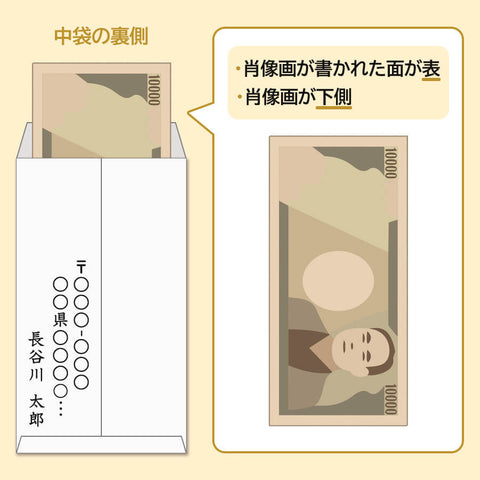

- お札の向きは、お札に描かれた人物の顔が裏側を向いた状態で、かつ下になるように入れるのが一般的です。また、複数枚のお札を入れる場合は向きをきちんとそろえて入れましょう。

漢数字などは書きなれないと思いますが、恐らく香典袋を購入したら、その中に書き方の例が記載された紙なども入っているかと思いますので合わせてご参考になさってください。一部の漢数字をご紹介すると、「1=壱」「3=参」「7=七」「5,000=伍仟」「30,000=参萬」「100,000=壱拾萬」となります。

■中袋がない場合はどこに書けばいい?

中袋がない香典袋もありますが、こちらもマナー違反ということはありません。この場合は香典袋に直接お金を入れて、お名前や金額なども記入していただいて問題ありません。

香典袋への入れ方

香典袋にお札を入れる際は、中袋を裏から開けた時を基準に考えるのが基本です。肖像画が書かれた面が表、かつ肖像画が下側に来るように入れます。また、お札を複数枚入れる場合は向きを揃えましょう。

ただし、表裏を逆とする考えもあるようですので、細かく気にしすぎなくても問題はありません。

新盆の香典には、「不幸を予想していませんでした」という気持ちを表すために、新品のお札は避けるのがマナーです。また、破れたり汚れが付いたものも失礼にあたるので、お包みする前に一度お札の状態を確認しましょう。ただし、どうしても新札しか手元にない場合は、一度二つ折りにして折り目をつけると良いでしょう。

香典を渡すタイミング

新盆法要で伺う場合も、ご自宅にお参りとして訪問する場合も、施主様にご挨拶するタイミングで直接お渡しすると良いでしょう。

香典の渡し方

香典はそのまま持参するのではなく、「袱紗(ふくさ)」や風呂敷にお包みするのがマナーです。中にはポケット式のふくさもあり、簡単に取り出せ、入れた香典袋も折り曲がらないためおすすめです。

もし袱紗や風呂敷が手元にない場合はハンカチでお包みすることもできますが、この場合は派手な色や柄が入ったものは避けて、あらかじめアイロンをかけておきましょう。

当社人気ランキング

(ふくさなど雑貨全般)※独自集計

■香典の金額相場について詳しくはこちら

香典には様々なマナーがあり、相手との関係性によって包む金額も変わります。金額相場から香典袋の宗教による選び方、表書きや数字の書き方、渡すタイミングと方法までを解説します。

新盆のお供え物おすすめ7選

新盆には、香典以外にも、お線香やお菓子などのお供え物を新盆見舞いとしてお渡しする場合があります。お供え物は故人様に対する贈り物になりますので、基本的には手土産とは分けて用意するのがマナーです。

お供え物は、お菓子やお花、お線香などの消費できるものがよく選ばれますが、ここでは新盆のお供えにおすすめの品物7選をご紹介します。また、お供え物に付ける掛け紙(のし)の表書き や、郵送する場合のマナーなどもあわせてご紹介します。

1.贈答用線香(進物線香)

法事をはじめ、日々のお参りでも使用できます。伽羅(きゃら)や沈香(じんこう)などの香木を使用した趣のある香りから、桜やラベンダーなどお花の香りまで様々です。

はせがわでは、無料で包装・掛け紙(のし)のサービスも承っています。

2.贈答用ローソク

法事をはじめ、日々のお参りでも使用できます。蜜蝋などの特別な材料のローソクは、自宅用で購入する方もあまりいらっしゃらないので喜ばれます。

また、お花など絵柄の入ったものもなかなかご自身で購入する方は少ないので、お盆でのご進物としてよく選ばれます。

3.絵柄入りの盆提灯

絵柄の入った提灯を、ご親族や故人様と親しかった方から贈ることがあります。昔ながらの伝統的なタイプもまだまだ人気ですが、最近は省スペースに飾られる方も増えてきており、小さくかわいらしいタイプの提灯も選ばれるようになってきました。

また、お好きなサイズや絵柄の提灯を飾ってくださいという意味で、「御提灯代」として現金を贈るケースもあります。

■新盆に飾る提灯について詳しくはこちら

新盆(初盆)に飾る提灯は、その年にだけお飾りする白提灯と、毎年お飾りする絵柄入り提灯の2種類があります。新盆に飾る提灯の意味や飾り方、誰が購入するべきかなど基本を解説いたします。

4.ちりめんのお供え

小さなかわいらしい贈答品として、はせがわで人気のちりめんのお飾りもおすすめです。毎年繰り返しお飾りで気、夏場などは傷まないお供え物としてお仏壇を華やかに見せてくれるため、ちょっとした手土産によく選ばれています。

季節限定デザインもあり、時期にあわせたお飾りをお楽しみいただけます。

5.お菓子

お参りにいらっしゃったお客様やご親族の方にも配ることができるため、焼き菓子など個包装されたものが人気です。また、すぐに消費できない可能性もあるので、常温で日持ちのするものを選びましょう。夏場ですのでゼリーもおすすめです。

百貨店をはじめ、スーパーマーケットなどで購入できます。

6.果物

季節の品物をご用意する形が一般的です。なるべく消費期限が長く、常温で保存できるものにしましょう。百貨店をはじめ、スーパーマーケットなどでも購入可能です。

お供え用としてセットにして販売している場合もあります。

7.飲み物

故人様の好きな飲み物をご用意する形が一般的です。詰め合わせを用意されることが多いようです。百貨店をはじめ、スーパーマーケットなどでも購入可能です。

当社人気ランキング

(ギフト・贈答用仏具)※独自集計

お供えに関するマナー|表書き・金額相場

他家にお供えをお渡しする際は、包装紙で包んだ上から、表書きと渡す側の名前を記入した「掛け紙」をつけるのがマナーです。

※よく「熨斗(のし)」と混同されがちですが、のしはお祝いごと(慶事)用の名称であり、仏事やお悔みなどの弔事に使用するものは「掛け紙」と呼びます。

お供えの表書き・文字色

新盆のお供えには、「御仏前」や「御供」のほか、「新盆御見舞」(にいぼんおみまい)」の表書きを使用するのが一般的です。

表書きの下には、どなたからいただいたか分かるように渡す側の姓名を記入します。もし連名にする場合には目上の方が右になるように記入しますが、人数が多い場合は「〇〇一同」としても問題ありません。また、ご夫婦の場合は夫の姓名を先に書き、その左側に妻の名前のみ記載する場合が一般的です。

御仏前

(ごぶつぜん)

四十九日(忌明け)法要以降に使用します。「御佛前」とも書きます。

御供

(おそなえ)

時を選ばずに使用できます。名古屋では御仏前よりも「御供」が多い傾向にあります。

新盆御見舞

(にいぼんおみまい)

新盆(初盆とも)で使用します。新盆とは四十九日法要が終わった後のはじめてのお盆をさします。

掛け紙の水引・文字色

水引は、白と黒のタイプのものを使用するのが一般的です。お盆は四十九日を終えたご家庭が行なうものなので、文字色は黒い墨で問題ございません。 (薄墨は四十九日前まで使用する色です)

百貨店や仏壇専門店などで購入する場合には、お供え用であることをお伝えするとサービスで掛け紙をつけていただけます。

お供え物の相場

お盆のお供え物の相場は【3,000円~5,000円程度】とされています。生前お世話になっていた場合などはもう少し高めでご用意する方もいらっしゃいますが、あまりに高額すぎると相手に気を使わせてしまいますので気を付けましょう。

新盆見舞いのマナー|渡すタイミング・服装

新盆見舞いとして香典やお線香などのお供え物を持参する際は、いくつか守るべきマナーがあります。ここでは、新盆見舞いを渡すタイミングや、訪問時の服装、郵送時に添える手紙などの基本マナーを解説いたします。

新盆見舞いを渡すタイミング

基本的には、新盆法要に伺う際や、故人様のご家族の家にお参りに伺う際に直接お渡しします。ご都合があわず郵送でお送りするする際は、お盆の入り(7月13日または8月13日)の1週間前~前日までには届くよう、余裕をもって送るといいでしょう。

地域によってお盆の期間が異なりますので、ご不安な場合は事前に確認しておくと安心です。

新盆のお見舞いに伺う時の服装

新盆法要に参列する場合の基本は喪服ですが、先方からご指定いただけた場合は平服でも問題ございません。ただし、平服の場合もカジュアルになりすぎず、黒やグレーを基調とした落ち着いた色味のスーツやワンピースを着用しましょう。もしアクセサリーを付ける場合は、白またはグレーのパールのネックレスやイヤリング、ピアスをご用意ください。

また、法要ではなくご家庭にお線香をさしあげに伺う場合は、喪服である必要はありません。この場合も、同じくカジュアルになりすぎない落ち着いた服装にすると安心です。

新盆見舞いに添える手紙(挨拶状)

新盆見舞いを郵送する際には、メッセージを添えてお送りするのが丁寧な形です。メッセージを書く際は、近況報告などは避け、簡潔に弔意(お悔みの気持ち)のみを伝える文章内容にしましょう。

下記に、新盆見舞いに添えるメッセージの文例を記載いたしますので、ご参考になさってください。

※もしご自身でご用意いただいたお手紙を添える場合は「信書」扱いで対応する必要がありますので、必ず「信書便」で送りましょう。

【文例】

○○様の新盆を迎えられるにあたり、改めましてお悔やみ申しあげます。

遠方より仏様を偲んで、心ばかりではございますが、お線香をお送りいたします。御仏前にお供えいただければと存じます。

はせがわでは、宅配便のままお送りが可能なメッセージカード(お悔み挨拶状)もご用意しております。お近くのはせがわ店舗、またはオンラインショップまでご依頼ください。

新盆見舞いのお返しは何がいい?相場も解説

一般的に、法要や法事の際にお供え物や香典をいただいた場合は、お返しの品を贈るのがマナーです。ここでは、新盆見舞いとしてお供え物や香典を受け取った際の、お返し品の選び方や金額相場、掛け紙の表書きなどを解説します。

新盆のお返しにおすすめの品物・相場

金額も品物もご家庭によって様々ですが、お菓子やそうめんなどの食品、洗剤やタオルなどの日用品の詰め合わせ、お茶のセットなどが人気で、相場は1,500~5,000円程度が一般的です。参列者の方々へあまり気を使わせない金額のもので、持って帰る時に荷物にならないものを選びましょう。

ご関係性によって金額や返礼品を変える方もいれば、一律にしてまとめてご用意される方もいらっしゃいます。

返礼品の表書き・水引の色

新盆のお返しの品には、「志(こころざし)」の表書きを使用するのが一般的です。地域によっては「粗供養」「新盆(初盆)志」などと記載することもあります。表書きの下には、渡す側の姓名を記入します。

水引は黒と白の結び切りが一般的ですが、一部関西などの地域によっては黄色と白が多く選ばれたりもします。

お返しの品が足りないと失礼にあたるので、返礼品は予定人数分よりも少し多めに用意するのが一般的です。逆に返礼品が余ってしまうこともありますが、中には「返品可能」としているお店などもございますので、探してみるのもいいでしょう。

はせがわでは、実店舗・オンラインショップにてご購入の際に、掛け紙(のし)の印刷サービスも承っております。ぜひご利用ください。

お盆関連記事はこちら

お盆提灯の総合ぺージはこちらです。

お盆はご先祖様や故人様を優しくお迎えする風習です。2025年の新作盆提灯に加え、セット品や盆棚など豊富な商品紹介のほか、お盆の期間や意味、新盆についての解説もしています。

この記事を読んだ方は以下の記事も読んでいます。