宗派によって何が違う?お位牌の選び方

お位牌とは、亡くなった方の戒名や法名を記した札の形をした仏具で、故人様の霊魂が宿る依り代(よりしろ)とされています。

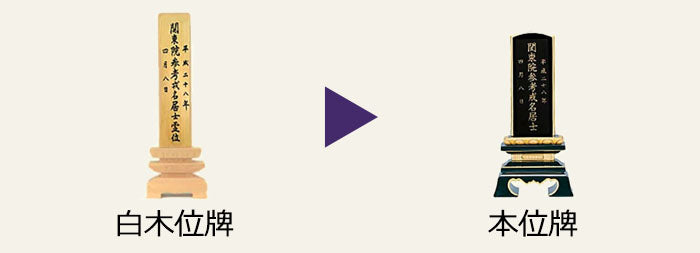

ご葬儀から四十九日法要までは「白木位牌」を用い、その後は長くお祀りするための「本位牌」を飾ります。

ここでは、宗派によって本位牌の選び方にどのような違いがあるか解説します。

本位牌の選び方に宗派の違いはある?

浄土真宗以外の宗派(天台宗、真言宗、浄土宗、臨済宗、曹洞宗、日蓮宗など)では、お位牌の種類やデザインに特別な決まりはありません。

宗派による違いは、主にお位牌に記す文字(梵字や戒名)やそのレイアウトにあります。そのため、お位牌そのものの種類に宗派による違いはございません。

基本的には、故人様の生前のイメージやご家族のお好みに合わせてお選びいただけます。また、すでにご先祖様のお位牌がある場合は、デザインや大きさをそろえて統一感を持たせるケースも多く見られます。

ただし、菩提寺によっては、形や種類の指定など独自の決まりがある場合もございますので、ご購入前に一度ご確認いただくと安心です。

おすすめのモダン型位牌

おすすめの伝統型位牌

浄土真宗は基本的にお位牌を使用しない

浄土真宗以外の宗派では、亡くなられた方の魂はお位牌に宿り、戒名を授かることで仏様の弟子として修行を積みながら極楽浄土を目指すとされています。

一方、浄土真宗では、亡くなられた方の魂は、阿弥陀様の功徳(くどく)によりすぐに成仏して仏様になる(お浄土に導かれる)という教えがあります。よって、お位牌に魂を宿して日々のご供養をする必要性がないため、基本的に浄土真宗ではお位牌は不要と考えられています。

その代わり、浄土真宗では「過去帳」と呼ばれる帳面に故人様の法名やご命日などを記し、家系図のような意味合いのものとしてお仏壇にお祀りする形が基本です。そのほか、「法名軸(ほうみょうじく)」と呼ばれる掛軸に法名を記してお仏壇にお祀りする場合もございます。

過去帳・法名軸

お位牌の書き方・基本構成

お位牌には、「梵字」「戒名」「没年月日」「俗名」「没年齢」の5つの要素を基本として文字を入れます。 通常は、白木位牌(仮位牌)に記載されている内容を本位牌へ写すのが一般的です。ただし、本位牌には記さない文字など細かいルールもあります。地域・菩提寺のお考えによっても異なるため、悩んだ際は事前に菩提寺へ確認されると安心です。 以下では、それぞれの構成要素について詳しく解説します。

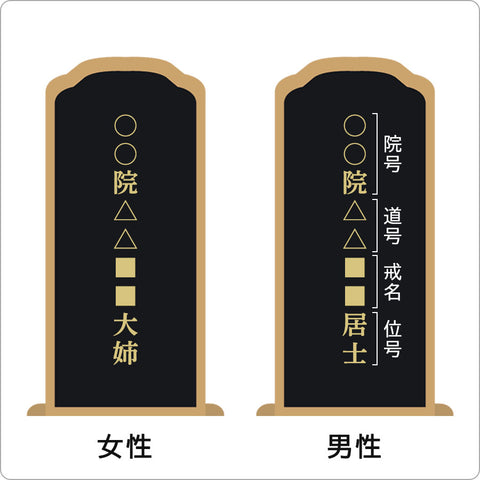

お位牌の基本レイアウトと5つの構成要素

1.梵字(冠文字)

戒名の一番上の部分に記します。

お位牌における「梵字(ぼんじ)」とは、各宗派のご本尊(信仰の対象)や菩薩を表す文字を指します。

以下は一般的な梵字の例ですが、地域の慣習やお寺の考えによっては入れない場合があったり、書体にも決まりがあったりする場合(日蓮宗の「妙法」はヒゲ文字と呼ばれる書体で書くなど)もあります。

2.戒名(法名)

お位牌の表側の中央に記します。

「戒名(かいみょう)」とは、仏様の世界(あの世)における故人様の新しいお名前のことを指します。※浄土真宗では「法名(ほうみょう)」と呼ばれます。

仏教の教えを守りながら極楽浄土を目指して修行するための仏弟子の名前としてつけられます。

位牌に書かれているお名前全体を戒名と呼ばれる傾向にありますが、本来の戒名は2文字のみで、「院号」や「位号」などの様々な要素が組み合わさって最終的に1つの名前(6~11文字程度)になっています。

本来は、仏教の教えを学び、戒律を守ることを約束した証として生前に与えられる名前を意味していましたが、現在では亡くなられた後に菩提寺から授けられる形が一般的です。

■位牌には入れない場合もある「置き字」とは?

お位牌の文字の中には、白木位牌には記載があっても本位牌には入れない「置き字」と呼ばれる文字が存在します。

位牌の置字は、戒名の末尾についている「之霊位」の文字を指します。これは、四十九日までの期間中、白木位牌がご先祖様の魂そのもの(依代)であることを示す文字ですので、本位牌に作り替える際には丸ごと省くか、「位」の文字だけ入れる形が基本です。

既にご先祖様のお位牌がある場合には、そちらの書き方に合わせていただけば問題ありませんが、初めてお位牌を作成される際などには、まずお寺に書き方をご確認いただくと安心です。

なお、無宗派の場合(戒名がなく生前の名前で作る)は、「之霊位」をそのまま入れる形が基本になりますのでご注意ください。

3.没年月日

お位牌の表側、戒名の両脇(年が右、日付が左)に記します。

「没年月日」とは、故人様が亡くなった月日を指します。基本的には白木位牌に書かれている通りに書き写しますが、月日の前後に「寂」や「没」といった漢字が書かれている場合には、本位牌を作る際は省く形が一般的です。

※東海地方などでは、「寂」の文字本位牌にも入れる場合などもあり、地域によって異なる場合があります。

4.俗名

お位牌の裏側の中央に記します。

「俗名(ぞくみょう)」とは、故人様の生前のお名前を指します。本来は「戒名」との対角にある言葉で、仏門に入る前に名乗っていた名前のことを意味していました。お位牌に記す際は、「俗名」の文字を頭に入れ、その下にお名前を記す形(例:「俗名 長谷川 太郎」)が基本です。

5.没年齢

お位牌の裏側、俗名の左横に下寄せで記します。

「没年齢」とは、故人様が亡くなった時の年齢を指します。お寺によって、満年齢で書く場合と数え年で書く場合とがあり、年齢の書き方についても、以下のようにいくつかの種類と組み合わせが存在します。

- 「享年」か「行年」か

- 「歳」か「才」か

例:享年 〇〇歳、行年 〇〇才など

どの文字をどう組み合わせて書くかは地域やお寺の考えによって異なるため、基本的には白木位牌に書いてあるままを書き写す形で問題ありません。ただし、ご先祖様の位牌と書き方が異なる場合などには、念のためお寺に確認すると安心です。

地域によるレイアウトの違い

地域によって、没年月日の配置に違いがあります。既にご先祖様のお位牌がある場合には、基本的にそちらのレイアウトに合わせて作るようにしましょう。

■関東

表側に戒名・没年月日、裏側に俗名・没年齢を記入します。

■東海・西日本

表側に戒名、裏側に没年齢・俗名・没年齢を記入します。

宗派別・戒名の書き方

お位牌の種類やデザインに宗派による違いはございませんが、お位牌に記す文字(梵字・戒名)は宗派によって異なります。 ここでは、宗派別の戒名の書き方と、無宗派(戒名なし)でお位牌を作る場合の書き方についてもご紹介します。

天台宗のお位牌

【梵字:キリーク(阿弥陀仏)】

天台宗をはじめ、真言宗・禅宗(臨済宗・曹洞宗)では、「道号(どうごう)」と呼ばれる称号が使用されます。

これは、中国において人を尊んで呼ぶ際に用いた「字(あざな)」を指します。

真言宗のお位牌

【梵字:大人の時 ア号(大日如来)・子供の時 カ号(地蔵菩薩)】

真言宗の場合は、基本的にはア号という梵字を使用しますが、故人様が子供の場合は、子供の守り神である地蔵菩薩を表すカ号を使用します。

浄土宗のお位牌

【梵字:キリーク(阿弥陀仏)】

戒名の中には、「誉号(よごう)」と呼ばれる独自の称号が使用されます。

男女ともに「誉」の漢字が入りますが、お寺によっては特殊文字となる場合もございます。

禅宗(臨済宗・曹洞宗)のお位牌

【冠字:空(世の中の全ての物事は因縁によって起こる仮のもので、実態がないことを意味する仏教用語)】

※禅宗の場合は、冠字を入れない割合が多いです。

白木位牌に「新帰元」と記されていることがありますが、これは「新たに亡くなった」という意味の置字にあたりますので、本位牌には不要です。

日蓮宗のお位牌

【冠字:妙法(日蓮宗の題目である「南無妙法蓮華経」のうちの2文字を指す)】

日蓮宗の場合は戒名ではなく「法号(ほうごう)」と呼ばれ、「日」の一文字が付く「日号(にちごう)」の称号が使用されます。

男性は「日」、女性は「妙」の文字が入ります。

時宗のお位牌

【梵字:キリーク(阿弥陀仏)】

戒名の中には、女性は「弌号(いちごう)」、男性は「阿号(あごう)」と呼ばれる独自の称号が使用されます。

浄土真宗本願寺派(西)・真宗大谷派(東)のお位牌

【冠字:法名(浄土真宗における仏様の世界でのお名前のこと)】

※入れない場合もあります。

戒名の中には、「釋号(しゃくごう)」と呼ばれる独自の称号が使用されます。基本は「釋」の漢字を用いますが、お寺によっては「釈」など異なる漢字を使用する場合もございます。

女性に対して使用する「尼」の文字は、小さくしたり右寄せにしたりする場合があります。

※真宗・浄土真宗ではお位牌自体を作らない場合が多いため、作成をご希望の場合はまずお寺にご相談ください。

無宗派のお位牌(戒名がなく、俗名位牌を作る場合)

特定の宗派を持たず、戒名をいただかずに作るお位牌のことを、「俗名位牌(ぞくみょういはい)」と呼びます。

俗名位牌の場合は、表側に俗名、裏面に没年月日・没年齢を記入します。

俗名位牌の場合には、俗名の下に「之霊位」という置字を入れる形が一般的です。

生前位牌(生前戒名をいただいた場合)

生前に戒名をいただいて作るお位牌のことを、「生前位牌」や「逆修牌(ぎゃくしゅうはい)」と呼びます。

基本的なレイアウトは変わりませんが、文字色に違いがあります。

一般的に、戒名の部分(位号の前にある、自分の名前を含んで作られた名前)と俗名の部分を朱色(赤色)、その他は通常通り金色で入れる形が基本です。また、没年月日・没年齢はまだ分からないため、空欄のままにしておきます。

なお、亡くなられた後は、改めて仏事店などに依頼を行い、戒名部分を金文字に入れ直し、没年月日・没年齢を追加で記入する必要があります。

その際は、依頼先によって若干字体が異なる場合もありますので、基本的には最初に文字入れを依頼した先と同じところに依頼いただくといいでしょう。

■水子や赤ちゃん、子供用に作る場合は違いがある?

お子様のお位牌を作る場合は、年齢によって使用される文字(位号)は成人の場合と異なりますが、基本的なレイアウトは変わりませんので、白木位牌に沿ってお作りいただく形で問題ございません。

また、生まれてくる前にお亡くなりになった赤ちゃんのことは「水子(みずこ・すいじ)」と呼び、水子のために作るお位牌を「水子位牌(みずこいはい)」と呼びます。水子の場合は必ずしも戒名はいただかなくともよいとされていますが、お寺様のお考えによっては戒名をいただく場合もございますので、その場合は白木位牌に沿って作成します。

夫婦位牌、先祖位牌の書き方

お位牌をまとめる際などに作成する「夫婦位牌」や「先祖位牌」は、個人のお位牌を作成する場合とは異なる書き方をします。それぞれについて詳しく解説します。

夫婦位牌(めおといはい)

夫婦連名で作るお位牌のことを、「夫婦位牌(めおといはい)」と呼びます。

レイアウトに絶対的な決まりはありませんが、基本的には表裏どちらも【右側に男性・左側に女性】の並びで入れる形が一般的です。

※地域やお寺の考えによっても書き方が異なる場合もございますので、事前に確認しておくと安心です。

先祖位牌(せんぞいはい)

ご先祖様のお位牌をまとめて一つでご供養する場合に作る位牌を、「先祖位牌」と呼びます。先祖位牌の場合は、お位牌の表に「〇〇家先祖代々之霊位」のみを書き、裏面には何も書かない形が一般的です。

既に先祖位牌がある場合にも、まず最初にお一人様用のお位牌を作ってお祀りし、「弔い上げ」と呼ばれる三十三回忌もしくは五十回忌を目安に先祖位牌へ移し替える形が一般的です。

戒名入れに関する基本知識(文字色・加工方法・費用相場)

位牌の文字入れ(戒名入れ)を依頼する際は、文字色と加工方法を選択する必要があります。

既にご先祖様のお位牌がある場合には、基本的にそちらに合わせて選択いただければ問題ありませんが、初めて作成する場合にはどう選んだらいいか分からず困ってしまうこともあるかもしれません。

以下に、一般的な文字加工方法と、選び方の基準をご紹介いたします。

文字色(金色・朱色)

お位牌の文字色は、一般的に表裏ともに金色を用いる形が主流ですので、特段の指定がない場合は金色をお選びいただけば問題ございません。

ただし地域性が強いため、場合によっては素掘り(彫っただけで色を入れない)や黒色、青色を用いる場合などもありますので、心配な場合は菩提寺に事前確認いただくと安心です。

生前にご戒名をいただいた場合には、戒名の部分と俗名の部分だけを朱色(赤色)で入れる形が一般的です。

これにはいくつかの説があり、まだ存命で血が通っている状態であるからという説や、朱色が不老長寿の象徴的な色であるからという説があります。

生前位牌の書き方については、こちらの項目をご参照ください。

加工方法(彫り・書き)

■彫り加工

くっきりとした陰影がつくため、輪郭が際立って凛々しい印象になります。

■書き加工

お位牌に直接文字を書くため、柔らかく優しい印象になります。

お位牌の加工方法は、一般的に彫り・書きの2パターンが主流です。基本的には、彫りも書きも機械加工が一般的ですが、依頼先によっては手加工(手彫り・手書き)を選べる場合もございます。

絶対的な決まりはございませんので、ご先祖様のお位牌が既にある場合にはそちらの加工方法に合わせ、ない場合には雰囲気のお好みでお決めいただく形で問題ありません。

一般的なお位牌の文字入れ費用

依頼先にもよりますが、位牌の文字加工代は【位牌本体の価格+1名様分につき〇〇円】という形で価格が設定されている場合が一般的です。

例として、夫婦位牌で2名様の文字を入れる場合には、1名様分の価格の2倍になります。

また、「1名様分」の範囲は、基本的には、位牌に書くべき5つの基本要素(梵字・戒名・俗名・没年月日・没年齢)を全て含んだ価格になります。

ただし、地域性などによって上記の基本要素以外に文字を記入する場合には、追加料金が発生する場合がありますのでご注意ください。

■「はせがわ」におけるお位牌の文字入れ費用

当社では、書き、彫りなどの加工方法に関わらず、1名様につき(ご戒名・没年月日・ご俗名・没年齢)6,600円(税込)で承っております。(特殊な場合については、金額が変動する可能性がございます。)

お位牌のご注文は、お近くのはせがわ店舗のほか、オンラインショップでも承っておりますのでお気軽にお申し付けください。

文字入れはどこに依頼すべき?依頼先一覧

お位牌の文字入れは、一般的には以下の場所に依頼することができます。

- 仏壇仏具店(仏事の専門店)の実店舗

- 専門店のオンラインショップ

-

葬儀社

※葬儀社によっては、葬儀プランの中にお位牌の作成も含まれていたりする場合もありますので、依頼先を検討する際にはまず葬儀社に確認を取ると安心です。 - 寺院(菩提寺)

お位牌は、基本的に一度作ったら弔い上げまで作り替えを行わない形が基本ですので、基本的には専門知識のあるスタッフが在籍する仏壇仏具の専門店で、位牌の選び方や作り方などのアドバイスを受けた上でご依頼いただくと安心です。

お位牌注文の際に注意すべき4つのポイント

最後に、お位牌の文字入れを依頼する際に気を付けるべきポイントを4つご紹介いたします。

お位牌は基本的に一生ものになりますので、基本ルールをしっかり押さえて後悔しないお位牌作りをいたしましょう。

ポイント1.位牌の文字入れを依頼する際は、白木位牌・または写真を持参する

お位牌の文字は、宗派やお寺によって使用する文字(梵字、享年・行年、歳・才など)が細かく異なりますので、手書きのメモだと間違いが発生してしまう可能性があります。

そのため、店舗に文字入れを依頼する際は、基本的に白木位牌を直接持参すると安心です。白木位牌を持ち歩く際は、大きな風呂敷などに包んで傷つかないように気を付けましょう。

なお、もし遠方にお位牌があるなどの理由で直接持参するのが難しい場合には、白木位牌の表裏の写真(戒名控え)をお持ちいただく形でも問題はありません。

ポイント2.ご先祖様の位牌がある際は、一緒に持参する

既にご自宅にお仏壇があり、ご先祖様のお位牌が祀られている場合は、そちらのレイアウトや加工方法に合わせて新規作成する形が基本です。

よって、白木位牌と一緒にご先祖様のお位牌(または表裏を撮影した写真)も一緒にお持ちいただくとスムーズに依頼することができます。

また、ご先祖様のお位牌の大きさを基準として新仏様のお位牌を用意する形が基本(同じくらい、または少し小さめ)ですので、大きさの参考にするためにもできればご持参いただくと安心です。

なお、ご先祖様のお位牌が複数ある場合には、基本的には一番新しく亡くなられた方のお位牌をご持参いただくといいでしょう。

ポイント3.日程に余裕を持って作成を依頼する

お位牌の作成には、依頼先によっても異なりますが、多くの場合は依頼日から2週間ほどの日数がかかる形が基本です(お盆時期や年末年始などの際は更に日数を要する場合もあります)。

直前の依頼となると、場合によっては四十九日法要に間に合わず、後日改めてお経上げを依頼する形になってしまう可能性もあります。法要までに必ず間に合うよう、お日にちに余裕を持って依頼することが大切です。

ポイント4.お墓をお持ちの場合は、墓石の追加彫刻も忘れずに行う

墓石の形状にもよりますが、お墓には故人様の没年月日や戒名を刻む場所があります(墓石の側面や、「墓誌」と呼ばれる石の板が基本)。

既にお墓をお持ちの場合には、お位牌の作成依頼と同時並行して、墓石への追加彫刻依頼も行う必要がありますので、お墓を建てた石材店に連絡を入れるようにしましょう。

お近くのはせがわ店舗を探す>>

はせがわオンラインショップはこちら>>

失敗しないためのお位牌づくりのポイントを動画で解説

初めてお位牌を作成する方に向けて、失敗しないためのポイントをご紹介します。「梵字(ぼんじ)」の入れ忘れや字体の誤使用、年齢や文字色の違いなどのよくあるミスを例に、正しく作成するための注意点を具体的にお伝えします。

参照動画:教えて!! はせがわさん 失敗しないお位牌づくり ※動画が再生できない場合はこちら >

お位牌関連記事はこちら

お位牌の総合ぺージはこちらです。

お位牌とは、故人様の霊魂が宿る場所であり、故人様を象徴するお仏具です。このページでは、お位牌の種類や価格の違いなど基本を解説します。はせがわにおける注文手順も詳しくご紹介しています。

この記事を読んだ方は以下の記事も読んでいます。

- お位牌の選び方5つのポイント

- モダンな位牌|デザイン・購入場所

- お位牌の必要性|代用品はある?

- 戒名とは?|相場・ランク一覧

- 位牌分けとは?|作成方法

- お位牌の魂入れとは?

- お位牌の置き方・持ち運び方・掃除

- お位牌の処分・閉眼供養

- お位牌の値段・相場

- 繰出位牌(回出位牌)とは?